|

開幕式現場

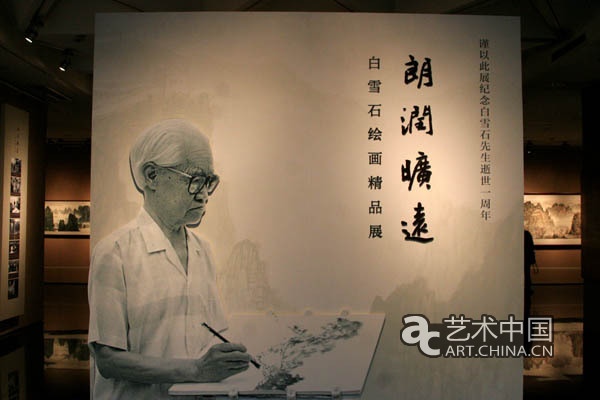

2012年是我國著名的山水畫家白雪石先生逝世一週年。為此,北京畫院聯合全國政協書畫室、中國美術家協會、中國美術館、中國國家畫院、北京美術家協會、清華大學美術學院等藝術機構傾力合作,共同推出“朗潤曠遠——白雪石繪畫精品展”。展覽于9月27日上午在北京畫院美術館開幕。

北京畫院院長王明明致辭

贈書儀式

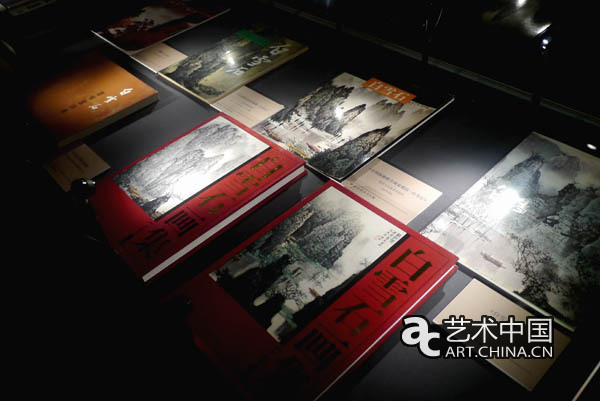

此次展覽共展出白雪石先生創作的藝術精品及寫生畫稿等七十余件,按照創作時間分為三部分:上世紀五十年代反映新中國社會主義建設的主題性創作;六十年代開始進行遠遊寫生作品及教學課徒稿;以及獨具白雪石個人風格的山水畫精品力作。同時配合展出歷年來出版的白雪石畫冊及專著,全面立體地呈現出白雪石先生作為山水畫大家和美術教育家所取得的藝術成就。

出版刊物展示

出版刊物展示

傳統繪畫與新時期現實生活的完美結合

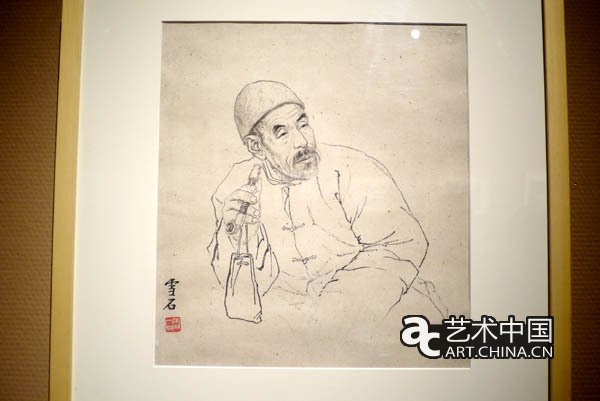

白雪石先生出生在1915年的北平,是一位地地道道的平民出身畫家,曾先後師從於京派花鳥畫家趙夢朱先生和山水畫家梁樹年先生,並早在18歲時即加入了當時北平畫壇具有相當影響力的繪畫團體——湖社。可以説在新中國成立前,白雪石先生就是一位聲名鵲起、在傳統繪畫方面頗具造詣的花鳥畫家了。新中國成立後,在新的歷史條件下如何將傳統的中國繪畫與新的社會審美需求相結合是所有中國畫家面臨的課題。白雪石先生從1951年開始注重學習新文藝理論,加深對藝術與生活關係的理解,並開始嘗試人物畫的寫生創作。在上世紀五十年代創作了一批反映社會現實生活,具有時代特色的現代人物畫作品。比如此次展出的作品《把棉花撿凈賣給國家》,當年曾在《連環畫報》選刊發表。畫面表現的是新中國成立後,廣大農民在取得棉花豐收之後,撿棉花、曬棉花的勞動場面。無論是畫面人物形象的塑造刻畫還是作品的主題性選擇都説明瞭白雪石先生在建國初期藝術創作所做出的努力和貢獻。這幅作品被很好的珍藏在北京畫院,一直很少與公眾見面。通過展覽中的這批人物畫創作我們也可以從一個側面了解白雪石先生在上世紀五十年代“中國畫改造”運動中所進行的嘗試和探索。

參展作品

寫生實踐與新題材創作的開拓

在這次的展覽作品中還有一批獨特的寫生作品,創作的時間從上世紀五十年代末一直持續到九十年代,跨度非常大。這些展品可以勾畫出白雪石先生從上世紀五十年代開始走過的寫生路線圖。從最初與吳鏡汀、秦仲文等老畫家赴山西黃土高原,深入老區考察寫生,到六十年代與張安治、宋文治等名家一行下江南,赴廬山、井岡山、韶山等地寫生。作品《雙劍鋒》的題跋中詳細的記載了這次寫生過程“一九六三年秋與張安治、陳大羽、宋文治諸兄赴廬山、井岡山參觀訪問,寫雙劍鋒,雪石”。可以説在這一時期白雪石先生一直在努力的深入社會生活,尋訪大自然,在不斷地寫生實踐中探求新的藝術靈感。這些寫生作品也記錄了一位山水畫家艱辛的藝術歷程,從燕山山脈到江南水鄉,從黃土高原到漓江山水,到處都留下了白雪石先生的身影。

展覽現場

千峰競秀與桂林山水的新篇章

展覽現場

從傳統中走出來的白雪石先生很好的借鑒了西方繪畫中寫生方法,同時又繼承了中國古人“搜盡奇峰打草稿”的創作精神。面對名山大川不僅僅是尊重再現式的表達,而是注重傳達山水意蘊的再創造。白雪石先生把自己走過的地方都變成自己筆下的山水佳構,黃山松雲、太行燕山、湘西勝景……可以説白雪石先生的山水畫創作達到了“千峰競秀”的境界,然而真正代表他最高藝術成就的是被世人所稱道的“白家漓江”。1973年白雪石應國務院機關事務管理局邀請,赴廣西桂林沿漓江兩岸徒步旅行寫生,至此開始創作“漓江山水系列”,創作的三十余幅小品在政協禮堂作觀摩展出,桂林各界人士讚譽“巧裁桂林千峰秀,妙剪漓江一段雲”。白雪石先生的山水畫,尤其是以“桂林山水”為題材的藝術創作一直被國內外美術機構甚至國家重要內外事務場館爭相收藏、陳列。此次展覽為了全面的呈現白雪石先生的藝術成就,北京畫院也與全國政協書畫室、中國美術館、北京美術家協會、釣魚臺國賓館等機關單位合作溝通,借調白雪石先生創作的山水畫精品,也為廣大美術愛好者提供了近距離觀賞藝術珍品的平臺。

研討會現場

展覽現場

展覽將展出至10月8日。

部分展出作品欣賞

《把棉花撿凈賣給國家》

|