|

米羅

米羅認為自己的使命只是“謀殺繪畫”:他堅守自己的原則,在無意識主義、超現實主義、抽象表現主義之間來回遊走。事實上,各種“主義”的背後,其實都貫穿了米羅對傳統的挑戰,對壓迫的反抗與超越。

對於米羅,“超現實主義”標簽是最被廣泛運用的,除此之外,他還與抽象表現主義、國際主義、民族主義等一系列名詞有關;他的作品也被廣泛認為充滿異想天開的童趣、兒童般的直覺想像力,純真簡單,洋溢著歡悅。

1917年,米羅正服兵役,被迫捲入第一次世界大戰。而在此之前,米羅為了學藝術經歷了與父親的抗爭。以金匠、手錶製造匠為營生米羅父親,最初把兒子送去了商學院。然而出生於巴塞羅那這個藝術氛圍異常活躍的地方,米羅有機會觀看到梵谷、馬蒂斯、畢加索等人的作品,對藝術充滿熱情與嚮往。幸好他違抗父親的威權,改去了藝術學院,也幸好他沒有按照父親的設計安守本分做一個會計,否則20世紀的現代藝術將少一位天才巨匠。

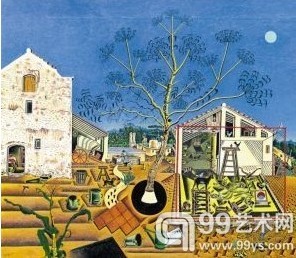

和大自己12歲的畢加索、小自己11歲的達利一樣,米羅的藝術生涯也可以分為“去巴黎之前”與“去巴黎之後”。1920年2月,米羅第一次赴法,彼時,一戰後的整個歐洲哲學界和藝術界,對資本主義體制及其背後價值觀(以工具理性和對財富的無限度追逐為代表)的“現代性批判”及至第一個高峰。起初,米羅參加達達運動,4年之後,在安德烈布列松正式發表《超現實主義宣言》、正式開啟超現實主義運動的序幕之後,他和當時的很多“達達派”先後倒向超現實主義陣營。此次展覽中的重要作品《農場》(1920-1921)正標誌了米羅從具象到抽象、從現實主義到超現實主義的過渡。而《卡特羅尼亞農夫的頭像》系列(1924-1925),則是他正式對超現實主義思潮所做的回應。

米羅作品

《農場》創作于米羅赴巴黎之後,但取材卻來自於影響了米羅一生的卡特羅尼亞鄉間農莊生活(他18歲那年隨父母搬至此)。米羅與以記者身份旅法的海明威成為好友,常常一同去拳擊館練習拳擊。兩人當時都經濟困窘,而海明威為了資助米羅,湊款5000法郎買下了《農場》,畫作最後由作家捐給了華盛頓國立藝術館。

至於米羅的《卡特羅尼亞農夫的頭像》系列,各種具象已經被抽象至簡約的符號。眼睛是兩個小圓點,臉只以一個交叉的“十字”表徵,鬍鬚被線條化,背景則是自由的藍色天空。眼睛、臉孔的位置到後期更呈現去中心化的趨勢,完全打破構圖的對稱與平衡,以有意打亂知覺正常秩序的抽象手法,呈現心靈的即興感應。按“超現實主義之父”布勒東的説法:“米羅是我們所有人中最超現實的一個。”這些“抽象畫”貌似信手塗鴉,可其實米羅從具象到抽象的過程,均經過極為縝密的思考,乃精心設計的結果。在巴塞羅那米羅藝術館,展出了大量米羅那一時期繪製的具象原型素描。

1930年代,米羅公開宣佈,他與超現實主義流派早已無關。他不願意因這個標簽的束縛,而放棄對其他藝術風格的探索。他的使命只是“謀殺繪畫”。米羅一生都在探索與實驗中。他堅守自己的原則,在無意識主義、超現實主義、抽象表現主義之間來回遊走。事實上,各種“主義”的背後,其實都貫穿了米羅對傳統的挑戰,對壓迫的反抗與超越。

米羅對壓迫的反抗與超越體現在其作品上。如反佛朗哥獨裁的《收割者》(1937),對即將到來的戰局表現出預言式隱憂的《靜物與舊鞋》(1937),為法國學生“五月革命”(流行于上世紀60年代末的一股共産主義運動思潮)高唱讚歌的《1968五月》(1968-1973),對西班牙內戰、弗朗哥獨裁的反抗,因為這都是米羅以藝術介入政治的例證。

米羅最討厭的就是“藝術批評家”──在他看來,“他們永遠只對偽裝成一個哲學家感興趣,他們也總是帶著自己先入為主的觀點去觀看藝術。美術作品,僅是他們拿來包裝自己可笑哲學系統的外衣與託詞”;然而,身為一個藝術家,米羅卻註定永遠難逃“被批評”、“被闡釋”的命運。這正是米羅自己一生的藝術實踐:謀殺繪畫,顛覆一切傳統。

|