近日,“藝林清音——邵大箴、水天中繪畫作品展” 在北京綏風藝術館舉辦,引來京城美術界名家濟濟一堂。其中,邵大箴水墨畫作品38幅、水天中油畫作品29幅,集中反映了兩位學者閒暇之餘進行繪畫創作實踐的基本面貌。這些作品融學術積累、文化修養和繪畫基礎于一體,讓平時看慣了兩位理論界前輩文章的普通觀眾和藝術家們感到別開生面。中國美術家名譽主席靳尚誼讚嘆,這是一個很有學術價值的展覽,當代美術界尤其需要學養深厚、目光敏銳的畫家,兩位先生讓我們看到了超越技法層面、注重精神表達的另一種風貌。

我和水墨畫

邵大箴

我從開始畫水墨畫到今天,也有20多年的時間了。在這之前,我是從繪畫的一般原理看待水墨畫的,接觸多了,慢慢地對水墨的特殊性有所認識和理解。待我動筆水墨三四年之後,才説得上對水墨藝術有自己的一點體會。逐漸地,水墨進入我的生活而對它難以捨棄。20世紀90年代,每天如癡如醉,要在上面消磨一段時間,有時洋洋自得,有時灰心喪氣。在我磨練水墨的過程中,書房裏畫冊中元明清大師們的作品給我不少開導,近現代齊白石、黃賓虹、潘天壽、李可染、傅抱石等人的畫也使我十分敬佩。我看他們的作品時,心裏暗自揣摩他們的章法和筆墨,算是一種“意臨”吧!可是每當我拿起筆,從來沒有想過要學習任何一位大師和他們的畫法。我畫的是我對山水畫的認識和我生活經驗中的視覺與心靈的積累。我生長在長江下游沖積洲的水鄉,隔著滔滔江水便是山巒起伏的丘陵,還有崛起的圌山和山巔上的寶塔,自幼培養起我對山、水與樹木的感情。住進城市之後,當有機會“遊山玩水”時,我都認真地看和想,這山水有什麼吸引人的地方。

每當我動筆作畫,總充滿期待,但一般是心中無數。我沒有預設構圖,只是動筆之後一筆一筆地勾畫線條時,情緒才被激起,開始全神貫注,忘我地點擦皴染,剎時間仿佛一件“傑作”即將問世。畫完後細細端詳,冷靜審視,才感到慚愧,才感到水墨之難,畫張好畫絕非易事。也許正是這一次一次的喜悅與苦惱和水墨本身包含的“神秘”,使迷醉於水墨的我,從中領悟到不少生活與藝術的哲理。

中西繪畫有共通的原理,假如有人問,它們之間的差異何在?撇開深奧的學理分析不説,單就中國的水墨來説,它最敏感於表達作者的心靈和情緒。水彩在這一點上與水墨有點相似,但中國水墨以書法用筆為基礎的書寫,更具寫意性,更能表達人的靈性和精神,也更有文化的深度,這一點為水彩所不及。

這些畫算是偷閒畫出來的。它們篇幅較小,這固然有時間不允許作大畫的原因,但坦率地説,我天性愛畫小畫,我覺得小畫更能表現我的性情。

畫一旦展出,便是大眾評判的對象了。誇獎也好,批評也罷,都是對我的幫助,我會把各種意見作為對自己的鞭策,繼續在水墨探索中尋找自己的樂趣。

重新學步

水天中

從我有記憶的時候,在我的周圍總是有許多書和許多畫,那些書籍、繪畫與花園裏的花草樹木、假山池塘一起,成為我生長環境的重要部分,而胡寫亂畫就成為我難以排除的習性。

1951年秋天,我上高中二年級的時候,被選拔去西北藝術學院學習,在不停息的“思想鬥爭”中被培養為新社會的美術工作者。60年來學習、工作一直與美術有關,但真正從事繪畫藝術創作的機會很少。“文革”結束,我以美術史和美術評論為主業。但在觀察、思考各種藝術現象時,往往未離畫人路數。回首往事,我實際上是在兩方面遊蕩。這當然有違“術業有專攻”的古訓,但老去自忖,竟覺樂在其中。2010年大病,放棄寫作和社會美術活動,聽人説寫字畫畫有益於病體,於是重拾畫筆。這是我在繪畫上的第二次學步,重新學步的動力僅在“怡情養病”,拿出來展示純屬偶然。但我真誠地希望聽到朋友們的議論和批評。

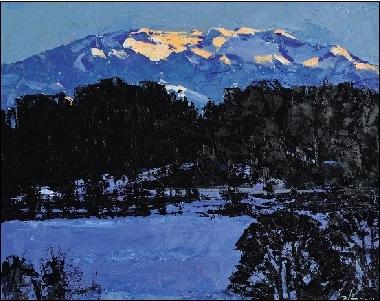

對於自幼生長在西北高原的我來説,荒漠和雪山往往是我眺望世界的起點與終點。但我的荒原在精神結構上簡單直率,缺少艾略特那樣的神秘宗教情緒,這也算是“事義淺深,未聞乖其學;體式雅鄭,鮮有反其習”的明證吧。