|

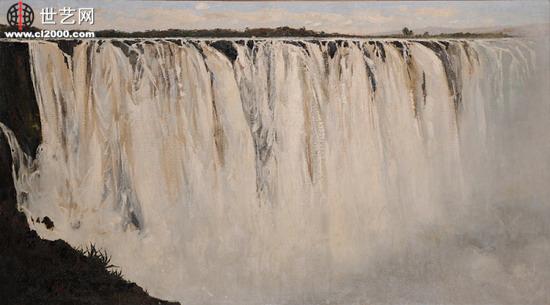

在11月22日的北京保利09秋拍現當代中國藝術夜場中,吳冠中作品《坦尚尼亞瀑布》將現身拍場。這件1975年的盛年作品以100×180cm的超大尺幅榮膺拍賣史上最大的吳冠中油畫作品,更加珍貴的是,這是吳老一生中唯一一次接受政治任務的國禮級創作,彌足珍貴。

吳冠中先生在多篇文章中都曾提到,他的書桌上擺放著一塊石頭,上面篆刻著“誤入嶗山”四個大字,並落有“乙卯夏于嶗山寫生得此留;宜興吳冠中”這樣的款識。對老畫家來説,這是一段刻在石頭上的記憶。為此,吳冠中還曾經畫過一幅題為“誤入嶗山”作品,以紀念文革期間這段難忘的藝術經歷。

文革時期,吳冠中屬於“靠邊站”的一類人,這反倒為他的創作提供了難得的機會,使他的創作得以貫穿了整個70年代。他在後來的自傳中,曾經談到,70年代中期,他從下方地河北農村回到了北京,當時“大學均未開學,學院乃空城”,於是吳冠中有了閒暇,“全部時光可投入繪畫,且無人干擾。”用他自己的話説,他當時“心境寧靜”,全憑著“畫裏乾坤,忘卻了人間煩惱”,有時一畫八個小時,甚至不吃不喝,對他來説,70年代中期的他有著“旺盛的精力”,有著“太難得的幸福”,因而對藝術有了更多的實踐機會和深入思考。

縱觀吳冠中的藝術創作,70年代中期也成為他漫長藝術生涯中至關重要的一個階段,甚至可以説,他在70年代中期的藝術求索,不僅決定了他後來在藝術創作上的重要轉型,也為他進一步的理論思考提供了支撐。“誤入嶗山”就是一段發生在這一時期的故事。其實,吳冠中這段難忘的“嶗山”姻緣,最初完全是因為兩幅油畫的創作而得以成就的,其中的一幅就是我們所看到的創作于1975年的《坦尚尼亞瀑布》。 文革中期,吳冠中曾經接受過一項國家的創作任務,他在自傳中曾經提起,1975年的時候,他曾受命赴青島,為當時鐵道部青島四方機械廠援建坦尚尼亞至尚比亞鐵路的總統車廂創作兩張油畫,作為裝飾車廂用的織錦的圖像藍本,一幅是描繪坦尚尼亞的乞力馬扎羅雪山,另一幅就是這件表現尚比亞的維多利亞大瀑布。

多年後,吳冠中在青島的學生王進家也專門撰文回憶了吳冠中的這一段經歷,他也提到,吳冠中先生之所以與青島、與嶗山有緣,其實緣起于一項國家任務。王在文中回憶説:“1975年我國援助坦尚尼亞、尚比亞建設坦-讚鐵路的工程已近完工。四方機車車輛廠接受的製造列車車廂的任務,其中有兩節車廂是我國政府送給坦尚尼亞、尚比亞的兩位總統的公務車廂,每人一節。該廠設計科的朱仁甫有個創意,即在每節公務車廂內都挂一幅油畫。於是,朱仁甫就將吳冠中先生請到了青島……吳先生來青後,住在青島鐵中西大門旁邊的四方機廠招待所,臨時工作室也設在那裏。”王進家在得知吳冠中來青島的消息後,去看望了自己的老師。而那個時候吳冠中的創作已經接近完成了,所以他有幸看到了吳冠中的這兩件巨幅油畫。根據王進家的文章描述,這兩張油畫給他的印象非常深刻,“畫幅的確切尺寸不記得了。油畫的題材當然是與坦尚尼亞、尚比亞有關。一幅畫的是坦尚尼亞境內非洲最高的山───乞力馬扎羅山,一幅是位於尚比亞和辛巴威之間的大瀑布──維多利亞大瀑布。吳先生以對形式美特別的敏感與理性處理構圖,以高調的高級灰處理色彩。畫面明亮,頗具裝飾意味。”

雖然吳冠中的這兩張畫給他的學生留下了深刻的印象,但是畫家本人後來卻似乎並沒更多地留意它們,他在後來的諸多文字中儘管多次提及因創作這兩幅油畫而“誤入嶗山”的經歷,但對於創作這兩幅油畫的過程和結果卻始終沒有多説。或許在完成了這兩件油畫後,最早它們都是保存在四方機車的。2005年第9期《青島畫報》上的一篇反映吳冠中與青島關係的文章中,曾經提到四方機車廠職工於涌的一段話,印證了這一點,他説,當時油畫“就挂在了廠辦公室的墻上”,但遺憾的是,“並沒有人知道它的價值”,再後來,隨著時間的推移,這兩幅畫最終都“不知下落了”。

王進家在2004年的文章給了我們重要的提示,他提醒了我們,吳冠中的這兩幅油畫其實是非常重要的作品。萬幸的是,時間並沒有徹底掩埋大師的過去經典,最近,這兩件作品再次出現在世人面前。從我們眼前的這張《坦尚尼亞瀑布》中不難看出,畫面誠如王進家所説,它的構圖是藝術家以敏感和理性的形式美加以處理的,更重要的是,它是以高調的高級灰處理的色彩關係,而這種灰的選擇正是吳冠中在70年代中期醞釀“油水”轉換過程的一個標誌,它成為溝通吳冠中70年代之前的藝術探索與文革後新的創作道路之間的紐帶,它將吳冠中“帶進了一個明亮的銀灰世界”,按照剛剛故去的藝術評論家翟墨的話説,吳冠中的這一選擇是“具有戰略意義和戰術價值的”,因為“銀灰是中華民族傳統的審美基調”。所以從這個意義上説,《坦尚尼亞瀑布》所表現出的“明亮、高調的高級灰處理”其實已經預示了吳冠中後來拿起水墨的創作轉型了。

對於吳冠中油/水轉型的過程,翟墨分析認為,它在70-80年代間是有一個從濃向淡的趨勢的。70年代初他下放河北農村勞動時的“糞筐作品”,感情與色彩都比較強烈厚重。而1975年的《嶗山松石》之後,色彩則漸趨明亮、淡雅。《坦尚尼亞瀑布》當然也是這一轉型的重要代表作。“銀灰的由濃趨淡,標誌著吳冠中的油畫西方比重的縮減和東方比重的增加,標誌著吳冠中由傳統向現代藝術轉型的漸趨完成。”

坦尚尼亞瀑布作為非洲最大的瀑布,也是世界上最大、最美麗的瀑布之一,其景固然壯觀,但我們要看的不是風景,“我們要看的是從作者靈魂這面鏡子裏折射出來”的景觀,這一景觀其實就是畫家的藝術觀。《坦尚尼亞瀑布》之所以當時“並沒有人知道它的價值”,或許正是因為人們只將眼光盯在了風景上,而忽略了其作為吳冠中藝術觀現代轉型標誌的重要價值。 |