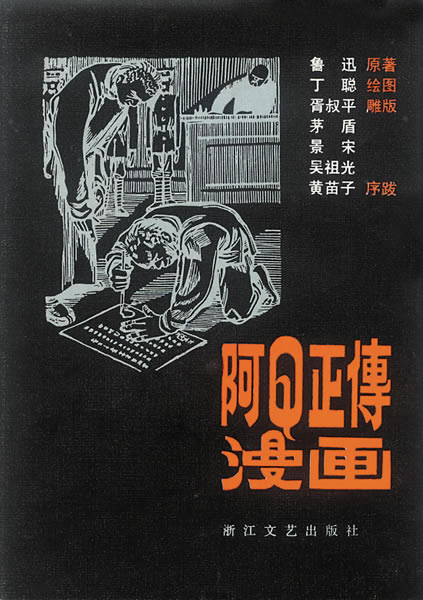

《阿Q正傳漫畫》封面 浙江文藝出版社出版

有的時候,我會將一些黑白木刻版畫歸於漫畫這一畫種。當然,這首先取決於作品的某一種表現形式以及其中的內容。

在我的拙著《中國新聞漫畫》中,這樣的例子很多。比如在抗日戰爭和解放戰爭時期的延安,那時的報紙上刊登的革命和戰鬥性漫畫,都是由漫畫家手繪後,再由刻工刻在木版上,然後印上新聞紙的。因為木版的質地問題,每印一次報紙,漫畫家與刻工的合作大都要重復多次,才能保證每份報社上漫畫的品相。所以,漫畫與木刻在印刷條件簡陋的時期曾經關係相當密切。

這就是為什麼有一本關於阿Q的插圖書,前後出現了兩種名字——《阿Q正傳插圖》和《阿Q正傳漫畫》。

可惜的是,《阿Q正傳插圖》沒有被我碰到。手頭的一本《阿Q正傳漫畫》我卻珍藏了17個年頭。

1992年12月由浙江文藝出版社出版發行的《阿Q正傳漫畫》共印7000冊,黑色封面護套顯得莊重而富有學術性。上面有這樣的記錄:魯迅原著,丁聰繪圖,胥叔平雕版,茅盾、景宋、吳祖光、黃苗子序跋。現在可能有許多人不知道景宋是誰了。她是魯迅先生的夫人許廣平。

我就是在1992年12月與丁聰見面的。

當時,丁聰受邀在杭州六公園三聯書店簽名售書。記得書店方面將簽名售書的櫃檯移到了湖濱路邊,以便丁聰的崇拜者們在寬敞的空間排隊購書。

售書之前的一段時光有一個短暫的座談會。如今早已在天堂裏看著我們的前浙江省漫畫研究會會長庸非領著我們幾位在杭漫畫家與丁聰茶敘。丁聰一身富態與一臉憨態,以及從眼神中放射出的機智靈性讓我至今難忘。

丁聰主動提出贈送我們每人一本《阿Q正傳漫畫》。但是,庸非沒有答應。庸非建議大家去戶外排隊,與其他讀者一起自費購書。排隊半小時後,輪到我與丁聰面對面,丁聰哈哈笑了。那時我是浙江漫畫研究會最年輕的成員。丁聰在扉頁上多寫了幾個字:“劉一丁同行存正。”後面的題字與眾相同:“丁聰、壬申初冬于杭州。”

我非常高興與激動,因為有一位著名的漫畫家親切地稱我為“同行”,並且將它永遠地保留在了白紙上。順便記一筆:這本精裝的《阿Q正傳漫畫》當時的售價僅僅3.50元。我知道,它已經成了我的無價之寶。

丁聰為《阿Q正傳》插圖是在1943年,全民抗戰時期的成都,畫好後由陳白塵主編的《華西晚報》文藝副刊連載,次年在重慶群益出版社用原刻的木版印成書籍。對此,吳祖光寫道:“為了大後方物質條件的關係,插圖只有用木刻,是由小丁畫好,由成都木刻名匠胥叔平先生手刻的。”吳祖光接下來針對木刻説道:“我們的完全‘民族形式’的手工業近年來漸為人所發現、所認識,這裡的木刻也值得我們欣悅。”

吳祖光的文字有一點讓讀者重溫版畫源於中國的歷史含義。這不能不令我想起上世紀三十年代“左翼美術家聯盟”掀起的革命美術熱潮。尤其是魯迅先生在《新俄畫小引》一文中對中國新興版畫的鼓勵與期望。在這段時期,中國版畫發展迅猛,包括木刻、石版畫和銅版畫在內的版畫藝術留下了精彩的一頁。胥叔平木刻丁聰作品,與其講是受“物質條件”所限,不如説是對新興木刻運動的直接參與和響應。而將魯迅先生名著《阿Q正傳》插圖木刻印製出版,更有特別廣泛而深遠的內涵。

1946年,《阿Q正傳插圖》在滬上由上海出版公司製成鋅版印行,可見讀者對此圖書的青睞。1984年,北京三聯書店曾準備重印這本插圖,但因種種原因流産。

顯然,早先的《阿Q正傳插圖》均被人以木刻形式對待。這自然是有道理的。另一方面,也説明當時人們對漫畫的概念尚缺深度和廣度。隨著時代的發展以及丁聰名氣的與日俱增,認識便成熟起來。於是,有了1992年浙江文藝版的《阿Q正傳漫畫》誕生。對此,丁聰自己是這樣理解的:“原名書的‘插圖’二字,出版者建議改為‘漫畫’,其用意大概是本人原是個畫漫畫的,畫的插圖,也總帶漫畫味道的緣故吧。”我贊同浙江文藝出版社對重印本書所做的更名決定。當然,從前的書名也正確,完全是出版人對圖畫的認知角度不同使然。

對於丁聰的這本插圖而言,書名並不重要。重要的是其中的歷史價值、現實意義和審美情趣。魯迅先生的《阿Q正傳》受到國內外讀者的好評,外譯本諸多。其中,1947年前蘇聯羅果夫的俄文譯本和1952年田中清一郎、中澤信三共譯的日文譯本等,都採用了丁聰的這套插圖。還有,1956年,為紀念魯迅先生,我國整套印行了單張的丁聰插圖明信片。

黃苗子在為《阿Q正傳插圖》首次出版時所撰寫的“跋”中是這樣讚嘆的:“丁聰兄所作阿Q正傳插畫二十四幀,可以説是阿Q正傳插畫的善本,也是抗戰到第七個年代藝術書刊中的一顆燦星。”此言極是。

《阿Q正傳漫畫》已經伴我17年,我一直堅持漫畫創作和漫畫歷史、理論的探究,力爭回報丁聰當年以“同行”相稱對我的那番勉勵。

5月26日,噩耗傳來。丁聰在北京去世,享年93歲。燦星殞滅,但他的光芒依然閃亮。根據丁聰生前囑咐,其後事一切從簡,不搞追悼活動,甚至不留骨灰。但是,丁聰給我留下一本書。《阿Q正傳漫畫》賜予我的是力量。

假洋鬼子 (選自《阿Q正傳漫畫》)