我曾見過有人在書法作品上蓋“樂此不疲”的圖章,因而想起《論語》上的一段話:“知之者不如好之者,好之者不如樂之者。”如果對於書法能夠“樂此不疲”,那麼他對於書法必是既有所知,又有所好,更有所樂了。

我在幼年時候,見到祖輩寫的春聯,貼在門上非常美觀,每年春節過後。走到街上必定欣賞一番。又常聽父輩説,書法猶如商店的門面,一定要修飾得好看些才能吸引顧客。由於這些,我逐漸地愛上了書法。但開始並沒人可以請教,也沒臨摹碑帖的習慣,只是東塗西抹,信筆揮毫而已。

入師範後,教師指定練習行書,並要求臨寫趙孟頫的書體。既然作為一門課程,就必須認真地去臨寫,雖然時間不長,成就不大,但由此而找到門徑,知道臨帖的必要。師範畢業後,應酬增多,每年春節來臨,找寫春聯的絡繹不絕。有的商店找去書寫,一寫就是大半天,字是越練越熟的,常寫自然寫得好看些。於是,在一個小縣城裏,都知道我會寫字了。春聯以外,還有婚喪嫁娶的酬應,後來寫碑、寫門匾的也找來了,儘管有些忙迫,卻也有一番樂趣。

後來到北京讀書,與故鄉隔絕。書法上的酬酢減少了,但個人愛好的興趣有增無減。都市的書家如林,又有各種碑帖出售,

每次走到琉璃廠,總要到碑帖商店去看看,尤其那一塊塊名家書寫的商號匾額,總是欣賞不已,甚至留連忘返。同鄉張伯英,早已聞名。他保存的王羲之的《此事帖》,為世間稀有之墨寶,曾影印發行。由同鄉介紹,我認識了他。他寫給我的幾幅字,我都視為珍品。可惜都在十年動亂中遺失了。在這一段時間,我雖然寫字不多,卻是眼界大開,增長了不少書法知識,為後來鑽研書學,獲益匪淺。為了生活奔忙,在長期的工作中,幾乎無暇顧及書法研究,但由於教學關係,尤其在教語文課時,師友間不乏愛好書法的人,如胡汝麟、陳垣,雖不以書法名世,而學術博雅,書法亦甚可觀。胡氏曾贈我一聯雲:“好向大宇宙中安排自我;會教千百年後想像其人。”給我的啟發不小。陳氏則同事多年,曾以書法相啟迪。謂書法的師承最當緊,如果入手有誤,以後糾正為難。每與同仁以書法相觀摩,評其得失,也使我得到誘進之力。以此可知,良師益友是足以有助於學習的。

退休以後,閒居無事,因以書法自課。為了進一步鑽研書藝,決定從理論上下點功夫。因此,對包世臣的《藝舟雙楫》和康有為的《廣藝舟雙楫》進行閱讀。積時既久,頗有所得,先後寫成了《書法叢談》、《書法探求》兩本書。

我曾寫過一首詩:學書仿佛強登山,道路崎嶇步履艱。境愈高時心愈曠,行行不覺出塵寰。

學習是有勉強性的,由勉強而習慣成自然,所以要用強登山為喻。登山和走坦平道路不同,故有步履艱難的感覺。但學習一種藝術不能畏難茍安,要知難而進。登高可以望遠,故在登山的過程中,境地愈高心情愈益曠達。所以要前進,前進,再前進。前進一步,就有一步的境地與見解,以至達到頂點。這個頂點當然不是自限的止境。不過以登山來説,正如杜甫《望岳詩》結尾所説:“會當淩絕頂,一覽眾山小。”大概人都有這種感覺,登山不到最高處,不能了解山的全貌。而這種“一覽眾山小”的心情,一定是心胸開闊,一覽無余的境界。所以我説“行行不覺出塵寰”,也就是説,才能超群出眾。精益求精,前進不已,自然會達到融會貫通的地步,以至進入化境,不求獨創而自然會有自己的風格。

總之,書法是閒事也是樂事。人們必有所好,然後才有所樂。書法是一種業餘愛好,不能視為一種職業,但確實能給人以樂趣。對於老人來説,更是一種有益的事情。它可以陶冶性情,調劑精神,有助於身體的健康。古人以善書享高年的所在多有,而“人無偏好不樂”自有一定的道理。如果能有書法的偏好,那是一定可以從中得到樂趣的。宋代大文學家歐陽修在《試筆》中説:“晚知此趣(寫字的樂趣),恨字體不工,不能到古人佳處,若以為樂,則自是有餘。”我深有同感。

(摘自《書法的奧秘——當代書家談藝錄》)

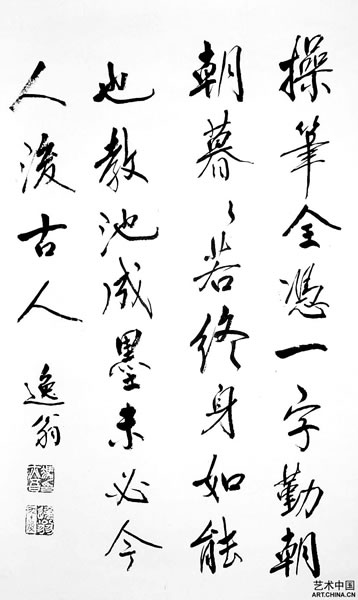

馮亦吾書法