亞瑟·皮那讓是一位亞美尼亞裔畫家。他曾在商業漫畫領域獲得了巨大的成就,但之後卻為了追求“嚴肅繪畫”,在窮困潦倒中度過了余生。直到他去世多年之後,人們才終於發現了他作品的價值。

“他們是遠離地球的星星,過一段時間人們才能看見他們的光芒。”

——致亞瑟·皮那讓

天價“垃圾”

美國紐約的兩位生意人托馬斯·舒爾茨和拉裏·約瑟夫平時經營著自己的小公司,有空的時候也會拿出一些積蓄做小規模的投資。2007年的一天,他們在報紙上看到郊區有一幢古老的別墅正以30萬美元的價格出售。舒爾茨和約瑟夫覺得買下來修繕一下再轉手賣出去,至少可以賺到20萬美元。於是,他們共同買下了那幢別墅。

亞瑟·皮那讓生前居住的地方

在收拾打掃的時候,舒爾茨和約瑟夫發現這幢別墅幾乎可以算得上是一間藝術倉庫,裏面到處都是繪畫作品,包括印象派畫作、插畫和一些二戰士兵的素描。整理好後一數,這些作品居然多達7萬幅。舒爾茨和約瑟夫決定將這些畫物歸原主,把它們送到了原房主那裏。

亞瑟·皮那讓的作品被發掘

原房主是從一個名叫亞瑟·皮那讓的親戚那裏繼承到這幢別墅的。

皮那讓是一個毫無名氣的畫家,他為繪畫付出了畢生的精力,一輩子沒有成家。不過,皮那讓的作品卻從未得到過別人的認可。

1999年,85歲的皮那讓帶著遺憾鬱鬱而終。原房主繼承別墅後,這幢別墅就一直空著。對於裏面的畫,他也當作是一些沒人要的垃圾。

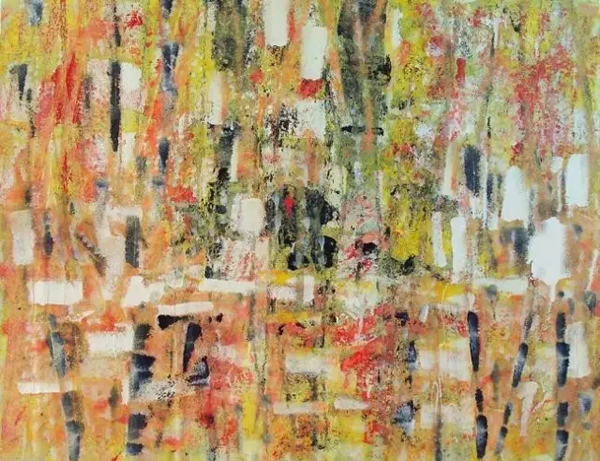

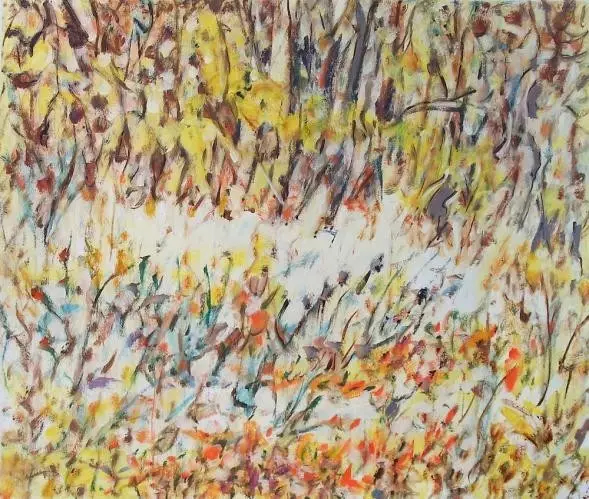

亞瑟·皮那讓《無題》,1954年

雖然得到了這樣的回復,舒爾茨和約瑟夫還是決定拿出2500美元買下這些畫。他們抱著碰碰運氣的想法把這些畫拿到紐約一家拍賣行詢問價格。一開始,拍賣行的人聽到皮那讓的名字毫無興趣,但當舒爾茨拿出幾幅畫給他們看了以後,拍賣行的人卻驚呆了。

亞瑟·皮那讓《無題》,1961年

藝術史學家威廉·伊涅斯·霍姆曾花了好幾個月的時間研究皮那讓的作品,他將皮那讓的畫稱為這個時代裏最好的抽象派畫作。舒爾茨説:“這棟房子是當地最小的,但裏面發現的藝術品可能是藝術史上最重要的發現之一。這些畫如果以拍賣的方式賣出,價值約3000萬美元。”

隨著畫作的公開,皮那讓的聲譽果然日漸提高。許多藝評家和收藏家都認為他是一位被長期低估和冷落的優秀畫家。對於死去的皮那讓來説,或許這是最值得欣慰的事情了。

亞瑟·皮那讓《無題》,1958年亞瑟·皮那讓《無題》,1962年

皮那讓的“六便士”

皮那讓的人生充滿了“戲劇張力”,他就像小説和電影裏那種典型的畫家形象——即使窮困潦倒也沒有放棄對藝術的追求。

有人稱他為“美國的梵·高”,從某種意義上看,他們的人生的確有著很高的相似性——生前籍籍無名,死後才被世人發現,他們都沒能等到屬於自己的黃金時代。

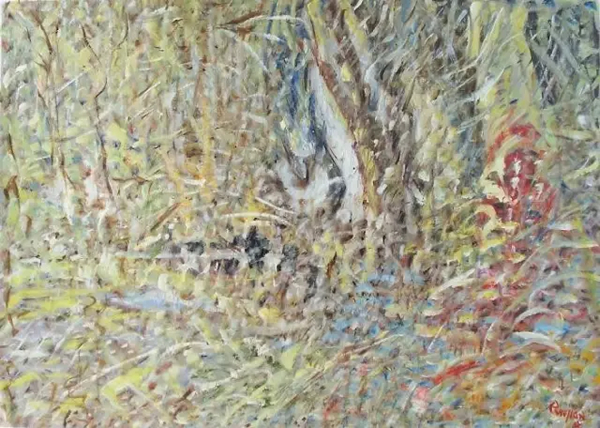

亞瑟·皮那讓《無題》,1970年

但從另一個角度來看,皮那讓其實更像高更,或者説是更像作家毛姆在《月亮和六便士》裏刻畫的思特裏·克蘭德

——他放棄了原本優裕美滿的生活,而將生命的價值全部注入到了絢爛的畫布上。

亞瑟·皮那讓《無題》,1984年

1914年,皮那讓出生在一個亞美尼亞家庭,他的父母都是亞美尼亞種族大屠殺的倖存者。幼年時期,皮那讓就顯示出了過人的天賦,他在學校表現優秀,連跳了兩級,16歲時就從高中畢業了。

亞瑟·皮那讓《無題》,1984年

然而,皮那讓畢業後卻剛好碰上了美國經濟大蕭條時期,他只能在一家地毯紡織公司工作,用微薄的收入養活他的家人。兩年後,皮那讓的母親去世,他帶著父親和妹妹搬去了紐約長島的一個小公寓。在凜冽的寒冬裏,他們甚至只能用煤油燈取暖。

20歲的皮那讓和那個年代的許多年輕人一樣,渴望擺脫貧窮的狀態。在看到保羅·穆尼的電影《疤面人》之後,皮那讓決定投身電影行業。彼時正值漫畫的黃金時代,他開始自學漫畫,並受雇于《紐約日報》,成為了一名插畫師。

自那之後,皮那讓開始在商業漫畫領域混得風生水起。作為漫畫的先鋒,他收穫了大量粉絲,併為品質漫畫、漫威和半人馬等公司創作了一大批備受歡迎的卡通形象。

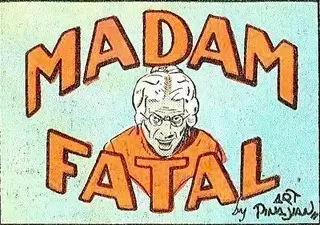

亞瑟·皮那讓于1940年創作的漫畫《致命夫人》

他在1940年創作的“致命夫人”,是歷史上第一個有異裝癖的超級英雄。

在二戰期間,皮那讓被徵入美國陸軍第102號步兵團,他的漫畫事業就此中斷。戰後,他還因在“坦克大決戰”(Battle of the Bulge)中的英勇表現而被授予了“青銅星章”。

亞瑟·皮那讓《無題》,1988年

但之後,皮那讓卻再也沒有回到漫畫領域。

對他而言,商業上的成功就像一個不斷被吹大的泡泡,看上去很美好,但是戳破之後卻什麼也留不下來。他想要的,是創造出真正有藝術價值的“嚴肅繪畫”。

亞瑟·皮那讓《無題》,1984年

根據當時《軍人安置法案》規定,皮那讓得到了在紐約一家藝術學院學習畫畫的機會。學習之餘,他整日遊走于曼哈頓地區的美術館和博物館,並將自己的余生全身心地投入到了繪畫中。

亞瑟·皮那讓《無題》,1992年

因熱愛,得自由

停止漫畫事業後,皮那讓幾乎沒有任何收入,他靠自己的積蓄而活,困難時只能向他的妹妹尋求經濟支援。

他一直堅信自己會成為下一個畢加索,總有一天能夠得到認可。但悲哀的是,他去世多年之後,這一天才終於到來。

亞瑟·皮那讓《無題》,1960年

2013年2月13日,皮那讓的畫展在美國紐約富勒大廈開幕。展覽展出了34幅他生前的畫作。開幕式當天,就吸引了200多位當代藝術界的名人、藝術經紀人和專業學者前來觀看。

亞瑟·皮那讓《無題》,1962年

皮那讓曾經嘗試過許多繪畫種類,他的創作經歷呼應了一個畫家成長的過程——在模倣中建立起自己的視覺語言和獨特風格。著名的藝術評論家約翰·佩羅曾説,

通過皮那讓的畫作,我們可以看到他掙扎的一生。每幅畫都像一小塊拼圖一樣,最後指引著我們看到一個完整而不屈服的靈魂。

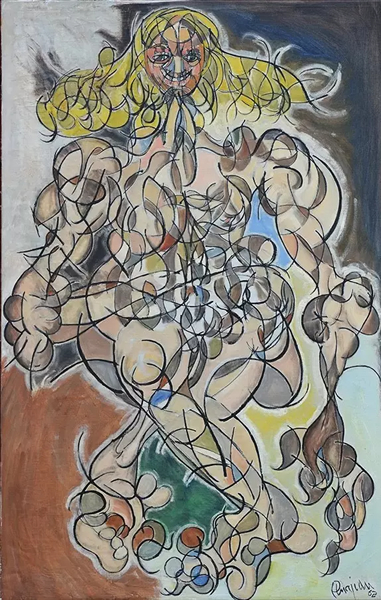

亞瑟·皮那讓《立體主義人像》,1959年

皮那讓生前沒有像其他當代藝術家那樣雇傭一批藝術經紀人為自己拓展市場,也沒有在畫廊、美術館或博物館之類的地方展出過任何作品。有一對夫妻曾在他生前時購買過他的畫作。據他們介紹,皮那讓當時將他的畫以100美元賣出,只是為了購買一些顏料來繼續畫畫。

亞瑟·皮那讓《裸女》,1962年

某種程度上來説,皮那讓是一個固執的理想主義者。他本可繼續從事賺錢的漫畫行業,享受那些唾手可得的金錢和名利,但他卻拋下這一切,投身到自己真正熱愛的事業之中。

我們很難想像,一個人如何能承受得住漫長歲月裏不被人認可的那種孤獨感和失望感。或許,皮那讓到最後一刻也是真的不抱希望了,他才會在去世前讓妹妹扔掉他所有的畫作。慶倖的是,這些畫最終被保存下來,人們才終於有機會認識一位值得尊敬的畫家。

亞瑟·皮那讓《無題》,1987年

皮那讓是天才嗎?或許是的。但他生前並不是因為覺得自己天賦過人才選擇堅持繪畫。他只是因為畫得開心,所以一頭扎進了自己的理想中不再回頭,這和年齡、天賦都無關。獨立和自由是屬於勇敢者的,而不是屬於天才的。只有聽從內心的召喚,做自己熱愛的事,人才能真正得到自由。