在文藝復興和巴洛克風格之間,有一個容易被忽視的流派,他們追求變化和誇張,突破了作品一定要“完美、優雅”的限制,它被稱為矯飾主義。

何為矯飾主義

14-17世紀的文藝復興時期,在一般大眾心目中,它幾乎一度成為了西方藝術的代名詞,《蒙娜麗莎》《最後的晚餐》《大衛》……這些名作都出自這個時期,它崇尚的是一種均衡穩定、優雅和諧之美。

達·芬奇《最後的晚餐》

在文藝復興晚期,畫家們對這種理性美感到了“審美疲勞”,且覺得在這種畫法上很難再超越文藝復興的那些大師們,根本無法施展自己的拳腳、展現自己的才華。於是,他們便有意識地創造新風格,組成了一個新的畫派,創作那些驚人的、富有幻想的作品——“矯飾主義”就由此出現了。

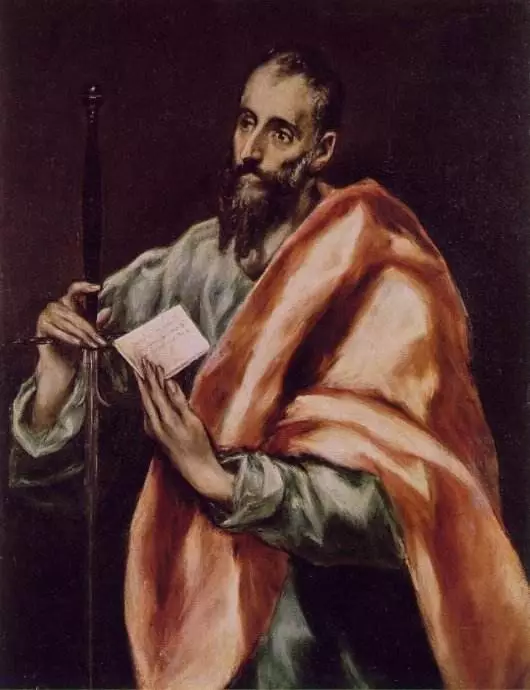

格列柯作品

“矯飾”一詞源於義大利語Maniera,意為“風格”,在中文翻譯上很容易讓人與“矯情”等負面詞彙聯繫到一起,因此很多人對這個畫派産生了誤解。

事實上,這個畫派也的確很長一段時間內在西方美術史上飽受非議,它曾被認為是文藝復興漸趨衰落後出現的一種故意追求造作形式的畫派。直至後來經過很長一段時間的研究,矯飾主義才被客觀地界定為是一個全新、獨立且有著很大影響力的流派。

布龍齊諾《托雷多的肖像》,1560年

矯飾主義的特徵十分明顯,主要表現為拉長的人體比例、不平衡的姿勢、豐富誇張的表情,以及缺乏清晰的透視。在繪畫的色彩上,矯飾主義一改文藝復興時期的沉悶色調,色彩更加豐富、艷麗,還常常有一些怪異的光影效果。除此之外,在繪畫題材上也多是偷窺、陰謀等相對晦澀的話題。

總的來説,矯飾主義就是毫無章法地去創造和追求一種“視覺的驚奇”。

帕米賈尼諾《聖保羅的皈依》

布龍齊諾作品

畫家帕米賈尼諾的這幅《長頸聖母》可以説是矯飾主義畫作的典範之一。在這幅畫中,我們依舊可以感受到拉斐爾式聖母的優美,卻又有著截然不同的藝術處理。

帕米賈尼諾《長頸聖母》

畫面中人物的肢體都被拉長,即使是聖母手中的嬰兒,也被拉到了4、5歲兒童身高的長度。藝術史家貢布裏希認為,帕米賈尼諾故意加長了聖母的脖子,以形成優雅的姿態。畫家似乎有意阻止我們用日常經驗的標準去衡量畫中的一切。

帕米賈尼諾《長頸聖母》局部

其實,在拉斐爾和米開朗基羅的中後期作品中,我們也可以看到矯飾主義的影子。他們在繪畫、雕塑中追求更多的肢體動作上的變化和誇大的情緒反應,這些都與早期的矯飾主義藝術家的作品有著很高的相似之處。

米開朗基羅《晝》

説到矯飾主義,就不得不提到藝術家蓬托爾莫。他于1494年出生在義大利,是一位虔誠的宗教畫家,他曾前往佛羅倫薩學畫。起初,在他的早期作品中還可以看到達·芬奇、米開朗基羅等大師的影子。在他遺留下來的日記中人們發現,他對自己的工作充滿著熱情,但是內心呈現的狀態卻是十分孤獨、敏感的。

蓬托爾莫《Madonna and Child with the Young St John the Baptist》

1512年,蓬托爾莫在畫家沙托的門下工作時,遇到了畫家羅索,由於年齡和興趣愛好都相倣,二人很快便成為了朋友。

蓬托爾莫作品

羅索也曾在佛羅倫薩等城市工作,且藝術上受到米開朗基羅很大的影響。但是後來,羅索和蓬托爾莫二人都背離了文藝復興興盛時期的藝術原則,共同轉向了對矯飾主義作品的創作。

羅索作品

蓬托爾莫的作品《基督被接下十字架》被譽為矯飾主義發展的核心之作。在這幅作品中,雖然表達的主題十分神聖,但是人物塞滿了整個畫面,人物的比例被明顯拉長,且蓬托爾莫刻意壓縮了畫面的透視深度。畫中人物的神情,每個人的臉上都帶有一種焦慮感和緊張感。可以説,整幅作品與古典主義那種穩重、理性的風格完全迥異。

蓬托爾莫《基督下十字架》

但不可否認的是,蓬托爾莫的畫作在色彩和設計上總能給人留下深刻的印象,比如下面這幅著名的油畫《在埃及的約瑟夫》。

《在埃及的約瑟夫(Joseph in Egypt)》,1515-1518年

另外一位被稱作現代繪畫之父——格列柯,也同樣是矯飾主義的代表人物。他的畫作以彎曲瘦長的身形為特色,用色怪誕而變幻無常。在作品《天使報喜》中,人物同樣遵循了矯飾主義一貫的風格——即身體被拉長。除此之外,人物背後的光影表現也一反傳統繪畫,明暗對比強烈,使畫面充滿了神秘的光芒。

埃爾·格列柯《天使報喜》,布面油畫,66.5×91cm,1595年

風格影響

矯飾主義風格不僅僅體現在繪畫上,作為一種風潮,它在建築和雕塑中也同樣有所體現。文藝復興時期的建築講究秩序和比例,擁有嚴謹的立面和平面構圖以及從古典建築中繼承下來的柱式系統。當時的建築師們認為,古典柱式構圖體現著和諧與理性,並同人體美有著相通之處。

維琴察圓廳別墅

矯飾主義建築中最典型的一個例子就是位於羅馬郊區的法爾尼斯別墅。

我們可以明顯地看出,矯飾主義建築追求的是一種怪誕的效果,不求整體的宏偉和雄壯,且有意地與建築周圍簡陋的環境形成鮮明的對比。

法爾尼斯別墅

矯飾主義從16世紀下半葉至17世紀初,總共持續了僅僅半個世紀,無論是與前面的文藝復興相比,還是與後面的巴洛克風格相比,都好像“差點意思”。但正是因為有矯飾主義藝術家們對突破和超越的追求,才為巴洛克風格搭建了一個穩固的階梯。這世界上,沒有絕對的穩定優雅之美,那些“矯揉造作”或許更能帶來新的靈感。