他的雕塑,總是以某種方式與周邊時空産生對話,也試圖勾連人們的心靈。

“一個雕塑是一個物體,你把它製作出來,放在大街上,改變了大街的樣貌。但與此同時,它是否能夠改變人類的內心,造成影響?藝術,是否能夠成為探索人類意識的一把鑰匙?”9月8日,英國知名雕塑家安東尼·葛姆雷在上海的演講中與觀眾分享自己的思索。

據悉,在上海龍美術館呈現的展覽“安東尼·葛姆雷:靜止中移動”是藝術家在中國的首個重要展覽,展覽從9月9日持續至11月26日,展覽的核心作品《臨界物質II》由60個真人大小的鑄鐵人體組成,均是以葛姆雷本人的身體翻模鑄造的。對他來説,一件雕塑重要的不是外表,而是內裏。“我們的身體存在於某個空間,某個空間也存在於我們的身體。”藝術家表示,他借用柏拉圖的説法,“我們永遠不會知道另一個人是怎麼想的,在那具皮膚之下,有無限的可能性。”

安東尼·葛姆雷作品《在別處》(1997),而今永久安置於利物浦的海岸

安東尼·葛姆雷為倫敦特拉法加爾廣場第四基座設計的項目《一個又一個》(2009)

安東尼·葛姆雷的人形雕塑被安置於這個世界的山巔和海岸、雪山和曠野,有時他的人形也會出現在城市,在建築邊緣,被倒吊下來,匆匆而過的路人甚至會擔心它身處險境。他也曾使用真實的人體作為其作品的媒介,在倫敦的特拉法加爾廣場的第四基座,2400個人在2400個小時裏面輪流成為“活著的雕塑”,持續白天日夜無休。他的雕塑,總是以某種方式與周邊時空産生對話,也試圖勾連人們的心靈。

“安東尼·葛姆雷:靜止中移動”是藝術家在中國的首個重要展覽,展覽從9月9日持續至11月26日,參展作品包括7件裝置和雕塑,以及大量的繪畫、版畫和素描。通過不同類型的作品,觀眾可以體驗到藝術家的創作概貌,也可以了解到雕塑家的豐富維度與深刻省思。

《臨界物質II》是本次展覽的核心作品,由60個真人大小的鑄鐵人體組成。這件作品在誕生以後的20年間曾經在歐洲各地展出,而今首次來到亞洲。藝術家每次都會因地制宜地擺布60個人形雕塑。在龍美術館的展廳裏,它們或散亂地堆疊在一起,仿佛是大屠殺的場景,另一邊,12個姿態各異的雕塑排成直線,讓人聯想到“人類的進化”。這兩組雕塑並置,仿佛隱喻了文明的曲折進程。其餘的人體分散地遍佈于展廳各處,或是仰面平躺,或是面墻跪地,或是以墜落姿態從空中懸置下來……吸引觀眾去尋覓、觀察與感受。

《臨界物質II》(1995),“安東尼·葛姆雷:靜止中移動”展覽現場

值得一提的是,這些作品均是以葛姆雷本人的身體翻模鑄造的。

展覽中另外有兩件可以走入的“容器”。《走廊II》(2017)是一個15.5米長的通道,其外觀模擬了站立著的人體形狀。觀眾可以從開口的一頭走入,經歷一場黑暗與未知的旅程。“你的身體擋住了光線,你走入自己的陰影,”藝術家介紹説,“這將是一段漫長的旅程,你所面對的只有自己,有些人也許無法走完。”

《走廊》(2017)

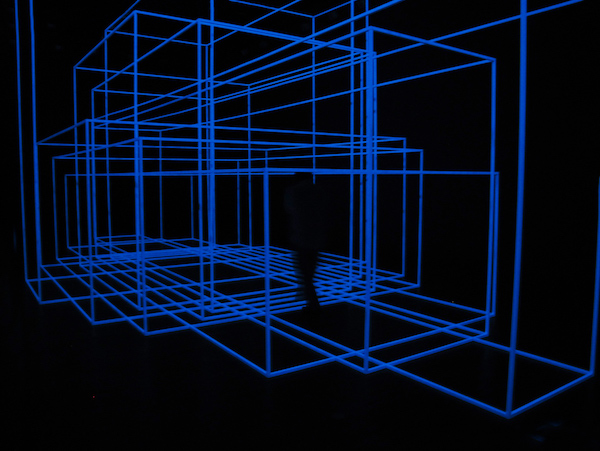

《呼吸的房間IV [RIO]》則是另一種截然不同的體驗。藝術家用熒光的框架構建了三維立體的環境,觀眾可以在黑暗的時候走入其中,與其互動。當視覺受到限制,其他感官會變得敏銳,你會專注于周邊的聲音、旁人的移動。當耀眼的燈光亮起,你幾乎看不清任何東西,待到眼睛習慣了光亮,你才會重新看清所有的細節,身邊的彼此。

《呼吸的房間Ⅳ [RIO]》(2012)

此外,展覽中還有四件懸浮雕塑作品(2008-2012),看上去就像懸浮于空間中的繪畫。它們都源自於一個身體的形狀,不斷散逸變化,仿佛是模擬了一具身體所環繞的能量、周邊的場域,在此,身體成為一個開放的系統,而觀眾可以走近體會這種狀態。

《感知材料XXXVI》(2008),“安東尼·葛姆雷:靜止中移動”展覽現場

繪畫一直是藝術家創作的核心部分,本次展覽也是首次藝術家嘗試將其畫作和雕塑一通展示,展覽中涵蓋了藝術家從1981至2016年間所創作的大量紙上作品。觀眾可以從中了解到藝術家創作的不同維度。

“安東尼·葛姆雷:靜止中移動”展覽現場

“安東尼·葛姆雷:靜止中移動”展覽現場

安東尼·葛姆雷出生於1950年代,成長于1960年代,年輕時候是一個嬉皮士,直到一次印度旅行徹底改變了他的人生軌跡。在龍美術館的演講廳裏,他邀請聽眾一起參與冥想,感受空間中將彼此聯繫在一起的能量傳達。他也歡迎參觀展覽的觀眾在展廳裏自在躺下,看著天花板上懸下的雕塑,和身邊展品互動,以自己的方式去體會展覽。“當你進入我的作品,我所説的都不再重要。第一手的體驗是最重要的。”

“博物館曾經是珍寶的匯聚之地,而今,我希望藝術是可能性的開放空間。我不希望自己的作品高高在上,我希望它們能夠提供一個契機,在這裡,人們可以跳脫日常生活,更好了解自己。”藝術家如是説。

安東尼·葛姆雷