洛杉磯郡立藝術博物館正在展出的“夏加爾:舞臺幻想”中展出了藝術家馬克·夏加爾在戲劇舞臺藝術方面的作品,以他在1940至1970年間設計的4場芭蕾及歌劇的場景和道具為主。

洛杉磯郡立藝術博物館(Los Angeles County Museum of Art)正在展出的“夏加爾:舞臺幻想”(Chagall: Fantasies for the Stage)中展出了藝術家馬克·夏加爾(Marc Chagall)在戲劇舞臺藝術方面的作品,以他在1940至1970年間設計的4場芭蕾及歌劇的場景和道具為主,其中很多藏品是自演出謝幕以來第一次向公眾展出,十分珍貴。

1920年左右的夏加爾

以田園歌般的畫作所著稱的夏加爾不僅是個高産的畫家,其作品範圍還包括鑲嵌畫、舞臺設計、服裝設計等。夏加爾很喜歡將自己對角色和故事的理解融入其他設計中,這也是他與劇院和舞臺合作的激情所在:他在畫布上創作的夢境得以在舞者身上成真。據展覽介紹,在劇目《火鳥》(Firebird)中,夏加爾用真正天堂鳥的羽毛點綴舞者瑪科娃的戲服,並在她的皮膚上用特製的顏料彩繪,再涂上油脂和金粉。當瑪科娃起舞時,她是一隻浴火重生的天堂鳥:肢體隨著動作反射出不同的色澤,就和真正的鳥兒翅膀一樣在陽光裏熠熠生輝。

“夏加爾:舞臺幻想”展覽現場,圖中為夏加爾為《火鳥》設計的服裝

夏加爾的創作離奇又詩意、風格老練又充滿童趣,“超現實派”一詞就是為形容他的作品而被創造出來。他一生顛沛流離,但在創作中質樸純真,並深情地沉迷于猶太教傳統。

1887年,夏加爾出生在沙俄的維捷布斯克(現白俄羅斯東北部)。小鎮上超過半數的居民都是猶太人,大多數在手工業小作坊勞作,這裡生産的衣物傢具和農業用具銷往俄國各地。由於當時俄國法法律對猶太人的從業和居住地有嚴格的限制,猶太人逐漸形成了自己的聚集地,由猶太人自發設立管理的宗教學校、教會和市集在東歐的各個猶太人社群蓬勃發展,維捷布斯克就是這樣一個城鎮。

維捷布斯克的夏加爾藝術中心

夏加爾家是鎮上最普通的中下層勞動者:父親給魚店做體力活,母親靠販賣日用品品補貼家用。即便並不出自富裕階層,夫妻倆憑藉自己的勞動創造了力所能及最好的成長環境。

父親不論寒暑都在清晨六點起床,先去猶太教會禱告,然後去店裏搬運鯡魚,這樣的艱苦勞動能換得每月20盧布的薪酬。雖不多,但也高過當時沙俄農民的平均收入,足以讓這個有9個孩子的家庭溫飽無憂。夏加爾在自傳中寫道,“我們的餐桌上總能看到黃油和奶酪,抹了黃油的麵包像是我童年的永恒符號,從未離開過孩子的小手”。作為9個孩子中的長子,早熟的夏加爾從小便對父母的辛勞感觸頗深,俄國的猶太動者也是他日後作品中反覆出現的主題。

夏加爾《一勺牛奶》,1912年

他在巴黎的早期作品《一勺牛奶》(the Spoonful of Milk,1912)中描述了這個忙碌猶太家人的日常一景:在壁爐溫暖的火光中,父親似乎是剛結束了一天的苦活回到家,在桌前半依半坐、疲態盡顯。他的眼睛垂下來,也許是在讀手中的書頁,也許是被別的吸引了注意力——他賢惠的妻子正將一勺熱牛奶舉到他的唇邊。

在這幅早期作品中,夏加爾運用色彩的驚人天賦已經顯露:穿著暗色工服的父親佔據了畫面的中間位置,母親裙擺上大片的粉紅色則平衡了畫面的整體色調,溫柔地包裹著以一人之力支援全家經濟的父親形象。父親的猶太發卷、鬍子和手中正在翻閱的書本(很有可能是宗教典籍)都暗示了這家人是虔誠的猶太教徒。父母是夏加爾作品中勤懇虔誠的猶太勞動者的典範,也是他對猶太人身份認同的初始。

和很多猶太家庭一樣,夏加爾的父母雖自身教育程度不高,但對孩子的教育十分重視。因為俄國禁止猶太學生就讀普通的高中和大學,夏加爾13歲便被送進猶太學校學習聖經和希伯來語,為今後成為拉比做準備。但這並不能阻止母親將長子送進正規學校的決心,她直接找到當地中學的校長,拿出了50盧布作為賄賂,為了讓夏加爾可以和普通的俄國孩子一起接受教育。

在中學,夏加爾發現他最喜歡的不是文化知識而是繪畫。父母雖對這一“不切實際”的愛好並不理解,但最後也同意他進入當地的美術學校。

萊昂·巴克斯特《自畫像》,1893年

過了幾年,夏加爾來到聖彼得堡繼續學習繪畫,師從萊昂·巴克斯特(Leon Bakst)。後者在年輕的夏加爾眼裏是猶太人的成功典範:巴克斯特不僅是多産的畫家、裝飾藝術家,還擅長舞美設計——多年後在莫斯科和紐約,夏加爾在巴克斯特這裡學到的技巧將幫助他開拓新的事業。

想要做畫家的人,還有什麼別的去處?20世紀初,對於每一個充滿熱情和夢想的年輕畫家來説,所有的道路都指向一個終點——巴黎。

夏加爾《我與村莊》,1911

巴黎高高在上,這個從俄國小城來的23歲年輕人敬畏地走過聖母院和盧浮宮、路過塞納河上的人群,蒙馬特的藝術家們高談闊論,他卻一句法語也不懂。他在巴黎陷入了深深的孤獨,不論白天黑夜,思緒都止不住地回到靜謐安詳的維捷布斯克。根植在他靈魂深處的故鄉在巴黎的水土裏瘋狂生長,在他的作品中得以重現。

夏加爾的創作是由內而外的,維捷布斯克在他筆下化為百變的色彩噴薄而出,這與此時佔據巴黎主流藝術的立體主義是相反的。如果説立體主義的巴黎是光芒之城,夏加爾則是從天而降的異國油彩,濃郁飽滿,讓人耳目一新。他用色大膽,作品像夢境般飽含爛漫詩意,還頗有些“獨在異鄉為異客”的黑色幽默——母牛夢見擠奶工,長了人臉的小貓,掉了腦袋還在喝酒的貪杯客——難怪是詩人們先喜歡上了他。

夏加爾《小提琴手》,1913

在巴黎的4年是夏加爾創作的黃金時期,除了之前提到的作品,這一期間夏加爾著名的創作還有《我和村莊》(I and the Village,1911)、 《小提琴手》(the Fiddler,1913)和《窗外巴黎》(Paris through the Window,1913)。

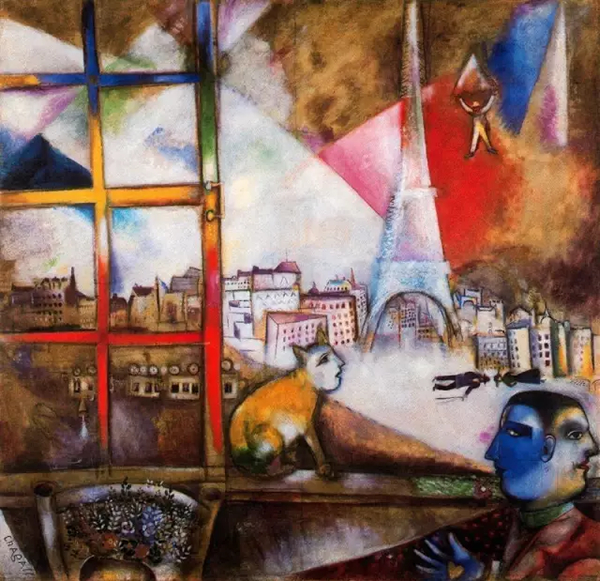

在這些作品中他反覆探討一個異鄉客內心的雙面衝突——在故鄉和巴黎之間、在幻想和現實之間、在傳統和創新之間。《我和村莊》用奇妙的色塊拼接出了一個立體主義的童話:有著雕塑一般綠色臉孔的男人和一隻含情脈脈的羊對視,背景是維捷布斯克的小木屋和教堂,一個背著鐮刀的男人正要去上工,卻迎上了從天倒挂而來的拉提琴的女人。《窗外巴黎》則描繪了詭魅迷人的巴黎街景:光芒四射的埃菲爾鐵塔前,夏加爾生了兩張臉孔,一面和小貓對話,一面則獨自惆悵。夏加爾善用民俗元素和顏色組合,表現出俄國僑民對巴黎的複雜情感。

夏加爾《窗外巴黎》

1914年,在巴黎已小有名氣的夏加爾回到了俄國,因為他戀愛了,他愛上的姑娘毫不意外的也來自維捷布斯克。貝拉是夏加爾故鄉之夢的繆斯:“她的沉默是我的,她的眼睛也是我的。就好像是她洞悉我的童年、我的現在和我的未來,她可以一眼就將我看穿”。貝拉富有的父母看不上夏加爾出身貧寒還是個畫家,他下定決心要為了她努力做一名成功的藝術家。在過去的幾年中,無論在聖彼得堡還是在巴黎,夏加爾都會去維捷布斯克探望他的戀人,這一次他回鄉是為了迎娶她,然後一起回巴黎。

夏加爾與貝拉

新婚燕爾的夏加爾創作了一系列和貝拉有關的作品,他也喜歡畫他們兩人:夏加爾開心地大笑,貝拉在天空中仙女般漂浮著,他緊緊拉住她的手;或是夏加爾抱著穿婚紗的貝拉一起乘著巨大的公雞在田野上飛奔;貝拉在廚房手裏拿著花束,夏加爾飛起來吻上她吃驚的臉。這些是夏加爾創作生涯中最溫柔甜蜜的作品,他本想婚後返回巴黎,然而一戰爆發,他因此滯留在俄國,一待就是8年。

夏加爾《生日》

1917年俄國革命,夏加爾同很多藝術家一樣,一開始對革命充滿了希望。他創立了維捷布斯克美術學院,然而蘇聯政府更青睞于可以直接用於政治宣傳的“社會主義現實主義”。先鋒藝術被批為“小資個人主義”,夏加爾也逐漸被邊緣化,最後被迫辭職。1923年,對俄國革命的發展十分失望的夏加爾攜妻子返回了法國,從此遠離政治、潛心創作。在一個反猶主義愈發盛行激進的年代,許多猶太人都迫於形勢不得不掩蓋自己的信仰和文化,夏加爾卻擁抱自己的猶太身份,並把猶太文化作為自己創作的靈感源泉。

與其説這出自個人勇氣,倒不如説是因為他過於投入于自己的藝術創作而對周圍風起雲湧的政治變化毫無察覺。1940年巴黎失守,納粹德國控制下的維希法國政府開始協助抓捕猶太人,並推出了一條條反猶主義法律規定。當夏加爾意識到自己的危險處境時已經太晚,他名氣太大,如果落入納粹手裏凶多吉少,此時他和很多其他猶太藝術家和知識分子的出路都只剩了一條:跨過大西洋,去美國。

夏加爾《拿著托拉的拉比》,1914

1941年,戰火正在歐洲肆虐,法國的迅速淪陷令人震驚,蘇聯也捲入了戰局。在紐約現代藝術博物館的鼎力相助下,夏加爾夫婦帶著小女兒移居到紐約。塞納河變成了哈德遜河、埃菲爾鐵塔變成了自由女神像,夏加爾發現自己又一次被連根拔起,成了異鄉客。而這一次,雖然他一句英語也不會説,對這片新大陸充滿茫然,這裡的人都知道他——他的名氣早已傳到了美國,人還未到就已經把紐約征服了——早在他抵達美國的2年前,他就已被授予了卡耐基獎。美國人對俄國猶太文化知之甚少,巴黎的超現實主義對於他們來説也尚是陌生的概念,夏加爾很快在紐約和芝加哥舉辦了畫展,反響十分熱烈。

在紐約的幾年裏,夏加爾雖然居住在上東區,卻在工作之餘經常跑到下東區的猶太人社區。在那裏他可以松一口氣,吃些原汁原味的猶太食品,讀意第緒語的小刊物——此時的他英文水準極其有限,還看不懂英文報紙。

夏加爾1942年為《阿萊科》第四幕所作,描繪了想像中的聖彼得堡

紐約芭蕾劇院欣賞夏加爾的才華,邀請他為《阿萊科》(Aleko)作舞美設計。夏加爾之前在聖彼得堡和莫斯科都對舞臺設計有所接觸,但這依然是個挑戰——《阿萊科》將在墨西哥城首演——怎樣將普希金的故事、柴可夫斯基的音樂和墨西哥的驕陽與花朵完美地融合在一起呢?

在墨西哥,夏加爾夫婦和瑪科娃成了好友,三人常一起探討戲服和道具的設計、作伴上市集采風,從當地的民俗扎染中尋找靈感。貝拉是針線活好手,因此也參與縫製了不少道具。為達到精準的著色效果,不少戲服都是先由演員穿在身上後再由夏加爾直接手繪上去。他採取了墨西哥的拼接布元素,熱烈的顏色重疊縫製在一起,瑪科娃本以扮演純情的吉賽爾形象出名,但在夏加爾的巧妙設計下變為了熱情如火的吉卜賽女郎。他在小細節上也動足心思:在戲服上半身、舞者心臟稍往下一點的地方,他描上了一個紅心,以暗示故事一開始便捕獲了男主人公的愛情。

夏加爾于1942年為《阿萊科》第二幕設計的小丑戲服

戰後,夏加爾週游了百廢俱興的歐洲,然後回到法國並在那裏度過了自己的余生,直到97歲高齡都依然在創作。因為維捷布斯克小鎮大多數的建築都是木製,夏加爾魂牽夢縈的故鄉並沒能在戰火中倖存下來。貝拉也早早離開了人世。

他走到世界盡頭,只為了回到起點——那裏,木頭小屋在石子街道兩邊整齊排列,小路上積雪柔軟,女人們用碎布編織的花毯散發著冬日的香氣,他深愛的新娘貝拉打開一扇藍色的小窗。夏加爾的疆界隨著流亡的腳印延展,卻從未離開一切開始的那個小鎮。