藝術品數字化並非一個新鮮的話題。然而,隨著近期國際各大博物館、藝術機構將藝術品數字化提上日程的頻繁舉動,不得不讓人産生聯想:隨著數字化的普及,人們可以線上觀賞更多的藝術品,全球博物館是否正在籌措一場數字化的狂歡?博物館又將步入怎樣的未來?

開放資源:讓人們更容易地親近藝術

谷歌的“藝術計劃”(Art Project)可以説是目前最知名的藝術品數字化項目。至今,通過和全球250余家藝術機構的合作,谷歌“藝術計劃”已經能夠提供45000余幅作品的高清圖片,這些圖片細節清晰。同時,用戶甚至可以在谷歌文化學院(Google Culturalin Stitute)的虛擬博物館中,觀看到博物館的內部實景,使實體博物館成為線上的“虛擬博物館”。

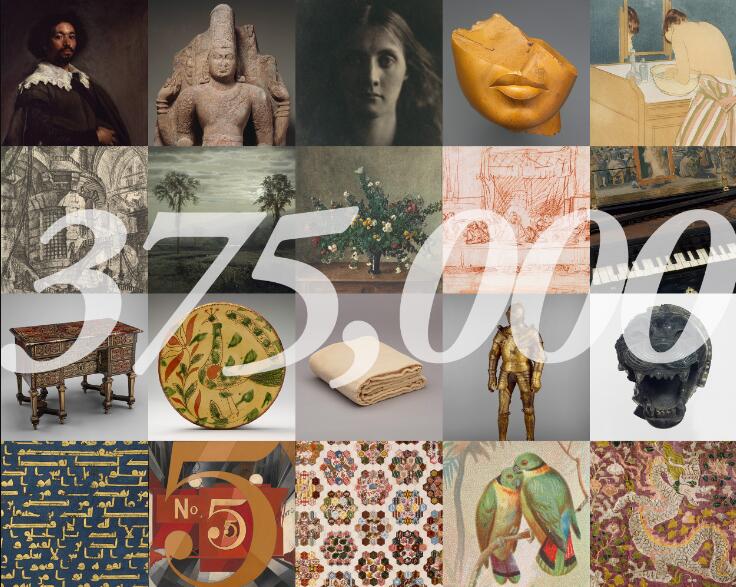

然而在數字化浪潮的驅動下,越來越多的藝術品數字化項目産生了,谷歌的“藝術計劃”或將會失去“一家獨大”的狀況。今年2月,紐約大都會藝術博物館(Metropolitan Museum of Art)宣佈了一項在當時引發熱議的項目,名為“開放資源獲取”(The Open Access)。這一項目公開了大都會藝術博物館的37.5萬餘件館藏作品的高清圖片,以供公眾瀏覽、免費下載。公眾獲取資源的方式也十分簡單,在大都會藝術博物館的官方網站上,點擊“Collection”條目,即可選擇下載該館館藏作品的清晰圖片。此外,多數作品也已上傳至維基百科,公眾可以選擇在維基百科下載。據報道,這一項目問世後,大都會藝術博物館的網站點擊量和用戶停留時間激增。

大都會藝術博物館公開了37.5萬餘件館藏作品的高清圖片圖片:theartleague

此外,今年6月,一個由弗裏克收藏館(The Frick Collection)和PHAROS藝術研究會(PHAROS art research consortium)共同組織的藝術品數字化的新項目宣佈啟動。項目計劃將2500萬件藝術品的圖像和藝術史檔案、數據整合為線上數據庫,提供給大眾免費使用。目前,這一項目匯集了來自全球的14個藝術機構、院校,其中包括英國倫敦考陶德藝術學院(Courtauld Institute of Art)、美國洛杉磯蓋蒂研究所(Getty Research Institute)、美國華盛頓國家藝廊(National Gallery of Art)等。一個最新的藝術品數據庫即將為大眾呈現。

幾乎在同時,台北“故宮博物院”又宣佈,將公開70000張館藏作品的電子版,供大眾免費下載。

今年上半年,藝術品數字化的浪潮似乎席捲了全球,也成為了一種不可抵擋的趨勢,製造了一場全球博物館蓄勢待發的“狂歡”。對於這種趨勢,多數博物館從業者是持著積極的態度的。比如,就此問題,德國國家博物館館長、班貝格大學藝術史係教授佐爾格·烏爾裏奇·格羅斯曼(Georg Ulrich Grossmann)認為,藝術品數字化影響著展示方式的改變,他曾在一次採訪中談道:“一直以來,博物館的關注點都在於如何更好地向觀眾呈現原作,從前,無論怎樣改變展示方式,我們的展示都難以脫離展覽現場。而隨著技術的發展,更多的圖像可以移至網際網路,線上化與電子化讓更多的人能夠通過電腦看到原作,甚至,他們從中還能看到比在博物館觀看更清晰的原作的細節。”

但是,在方便欣賞之餘,藝術品數字化仍有一些不可規避的問題,其中最重要的就是版權問題。據報道,紐約現代藝術博物館向谷歌“藝術計劃”提供的作品,都是19世紀的作品,對此,紐約現代藝術博物館的首席聯絡官員金·米歇爾表示,這些作品是其收藏中少數不會涉及版權問題的。

線上展館:一場説走就走的博物館之旅

藝術品數字化和藝術史數據庫,更多地傾向於“大範圍”“免費”“共用”等概念,藝術欣賞的受眾也或多或少因其擴大了範圍。而博物館對於其自身及其作品的數字化展示和宣傳,也隨著科技的發展,逐漸呈現出多種多樣的面貌。

世界上很多博物館都設置了線上展館,比如法國盧浮宮數字博物館、紐約大都會數字博物館等。但實際上,雖然很多博物館挂上了“線上博物館”這塊招牌,卻未能帶來良好的用戶體驗。很多線上博物館頁面比較單一,甚至有些頁面在瀏覽時會産生卡頓,也不如藝術品數字化産生的影響廣泛。

所以,博物館也開始借助更多的科技手段來進行展示和自我宣傳。比如前不久,舊金山現代藝術博物館(The San Francisco Museum of Modern Art,SFMOMA)便推出了一項名為“Send Me SFMOMA”的短信服務項目。公眾只需要編輯短信“Send me xxx”(xxx表示關鍵詞,文字、色彩甚至表情符號都可以輸入)到指定號碼,便能夠收到館藏的相關主題的藝術品的圖片與文字説明。舊金山現代藝術博物館表示,希望能以這種有趣的方式增進公眾與藝術之間的聯繫。

紐約新當代藝術博物館“新公司”項目的參與者之一,藝術家瑞秋·羅辛圖片:Artsy

此外,近年網路中最流行的Emoji表情符號,不只是藝術家進行創作的“專利”,同時也被許多博物館、畫廊應用。2016年6月22日是社交網路上的“Emoji博物館日”,許多博物館、美術館和畫廊都加入了“#MusEmoji”的話題,比如紐約新當代藝術博物館在推特上以Emoji表情發文,類比他們即將建成的美術館新館;此外,美國洛杉磯的Cantor Fine Art畫廊,將利希滕斯坦、草間彌生、安迪·沃霍爾等人的名作或頭像做成了Emoji表情;在去年,紐約現代藝術博物館還收藏了由日本運營商NTT Docomo設計的176個首批Emoji表情,2016年博物館還為這些表情舉辦了一個展覽。

“Emoji博物館日”在網路上的logo圖片:Twitter

另外,VR技術的火爆,也影響了博物館的展示方式。比如,2015年紐約新當代藝術博物館推出了“新公司”(NEW INC.)項目,項目匯集了許多藝術與科技前沿領域的創作者,其中也包括VR領域。此外,紐約古根海姆博物館(Guggenheim Museum)還開啟了VR導覽,只需帶上相關VR設備,觀者便仿佛置身博物館的大廳,開展一場虛擬現實的博物館之旅。倫敦考陶德美術館則與Woofbert VR公司開發了一個VR應用,觀者帶上設備進入這個應用,便能跟隨講解看展,這樣的方式,就像是“升級版”的線上博物館。

總之,藝術品數字化和科技介入博物館的宣傳與展示範式,無疑是大勢所趨,雖然仍然有著種種局限與不成熟之處,但無疑也對審美教育、藝術普及産生了積極的影響。隨著科技的發展,博物館的展示方式、藝術品的觀賞方式或許在不斷改變,但同樣不容忽視的是,即使再清晰的網路圖片、再優質的VR體驗,仍然無法替代觀者在原作前的駐足觀賞,因為那種真實的體驗,包含著筆觸、情感和歷史本身帶給觀者的衝擊與震撼。