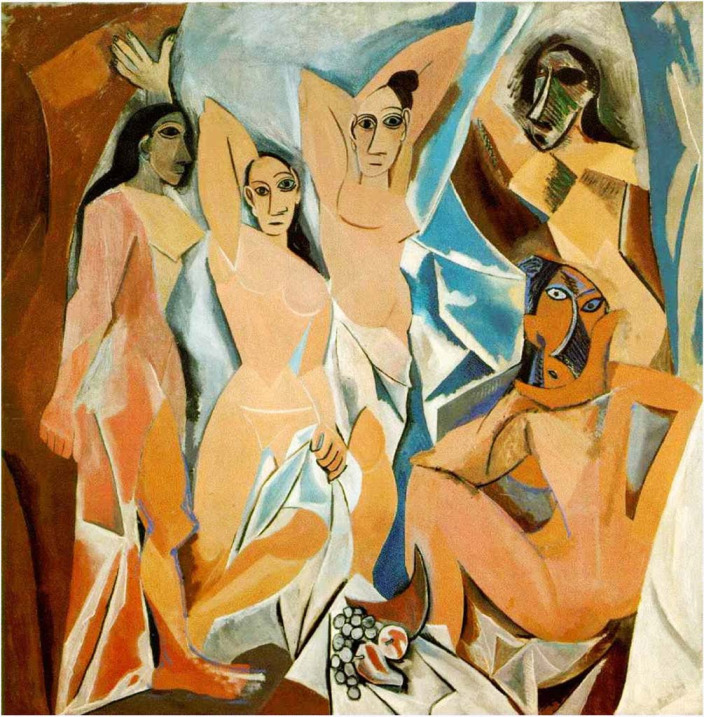

在20世紀初的巴黎,一群年輕的藝術家改變了藝術的走向。他們不屑于歐洲傳統的藝術法則,並開始從日本藝術和非洲原始面具中尋找靈感。畢加索為其詩人朋友格特魯德·斯泰因(Gertrude Stein)畫了一幅肖像,但臉龐被一張面具所代替。接著,他畫了《亞維農少女》,畫面上的女性妖冶而狂野,臉上也覆蓋著面具。現代藝術就是在這樣大膽的實驗中面世的——而充斥在巴黎蒙馬特紅燈區的酒精、性和毒品(畢加索等人曾嘗試過鴉片),則是這場實驗的催化劑。

畢加索,《格特魯德·斯泰因》,1905-1906年

畢加索,《亞維農少女》,1907年

但是,在廣泛流傳的關於現代主義誕生的故事中,有一點是不符合事實的。

我的質疑始於幾年前對倫敦國家畫廊的參觀。當時,塞尚的《大浴女》(Les Grandes Baigneuses)正在展出。他在50歲,即1894年開始創作這件作品,但1905年(他去世的前一年)作品還沒有完工。當我沉浸在他那抽象的裸體和鞭痕般排列的筆觸中時,我突然意識到他對臉部的處理非常特殊:人物眼睛的輪廓線都是由深色切割而成,嘴巴也是如此。而他們的鼻子像是用堅硬的木頭塊兒做成的——那不是臉,那是面具。

當然,眾所週知,塞尚從來沒有見過非洲面具,性放縱和毒品也與他毫無關係。是對繪畫真理不求回報的求索,才讓他日日夜夜地堅守在畫架旁邊,在普羅旺斯度過一個又一個炎熱的夏天。是這種鑽研的精神改變了一切。也就是説,藝術的現代性實際上在1880年代就已出現。如今,人們歸功到馬蒂斯、畢加索和勃拉克身上的功勞,我們都可以在塞尚身上找到源頭——他可能是有史以來最具革命性的藝術家。

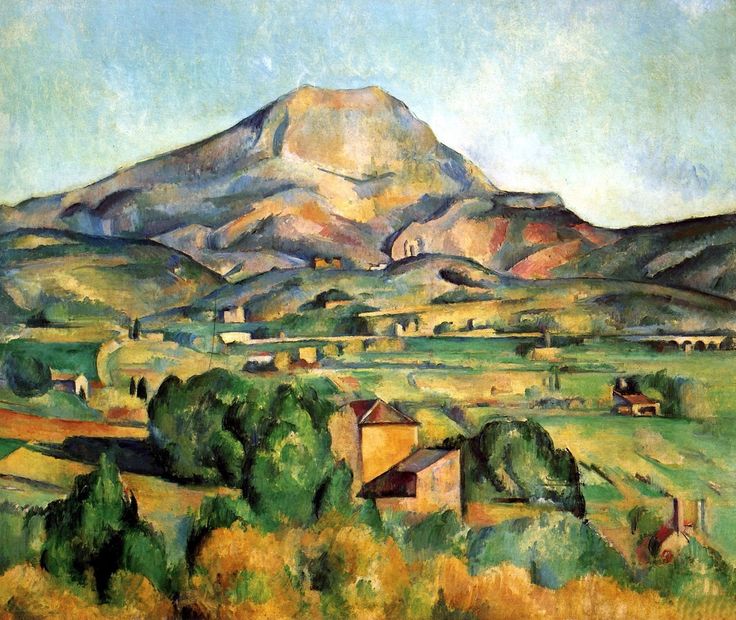

公平地説,畢加索從來沒有隱藏過對塞尚的喜愛和模倣。他甚至在塞尚常常作畫的聖維克多山附近買下一塊房産,死後也葬在了那裏。他和勃拉克都將立體主義看作是塞尚精神的直接延續。那麼,為什麼人們還是將功勞都歸到了二十多年後的藝術家們的身上呢?部分原因是,塞尚在1870年代與印象派畫家相交甚篤,而大部分印象派畫家的風格是甜美而溫柔的。這讓人們對塞尚形成了錯誤的印象。

塞尚,《聖維克多山》,1885年

在其逝世80年後,一些批評家認為,傑克遜·波洛克和馬克·羅斯科那高度抽象的藝術風格,都得益於塞尚的啟發。現代主義的理論家常常對他的作品迷惑不解,仿佛那是一種神秘的力量:為什麼他採用了平面的手法描繪蘋果,可在視覺上,又顯得那麼飽滿呢?緊接著,1980年代來了,藝術進入了後現代主義階段,弄懂塞尚的繪畫似乎沒有那麼重要了。

但我始終想要解開這些蘋果的秘密。我對現代藝術的興趣始於羅伯特·休斯的影片《新藝術的震撼》(The Shock of the New),在這個BBC系列紀錄片裏,塞尚的藝術形象如同他筆下的聖維克多山一樣高大。

讓我們從面具開始講起。我懷疑,畢加索對面具的運用根本不是從非洲藝術中獲得的靈感,而是從塞尚對其妻子霍頓斯·費凱特(Hortense Fiquet)的肖像描繪中。從1886年的一張肖像作品開始,費凱特的臉開始有了面具的特徵。那是一張近似橢圓的臉,蒼白得像一隻瓷杯子。最奇怪的是,人物的嘴唇仿佛消失了,與臉融為了一體。讓我們先摒除一些心理學上的解釋——直觀地分析,整個肖像就好像是一張電腦模型圖。

塞尚,《坐在黃色椅子上的塞尚夫人》,1888-1890年

塞尚,《布魯瓦茲·沃拉爾》,1899年

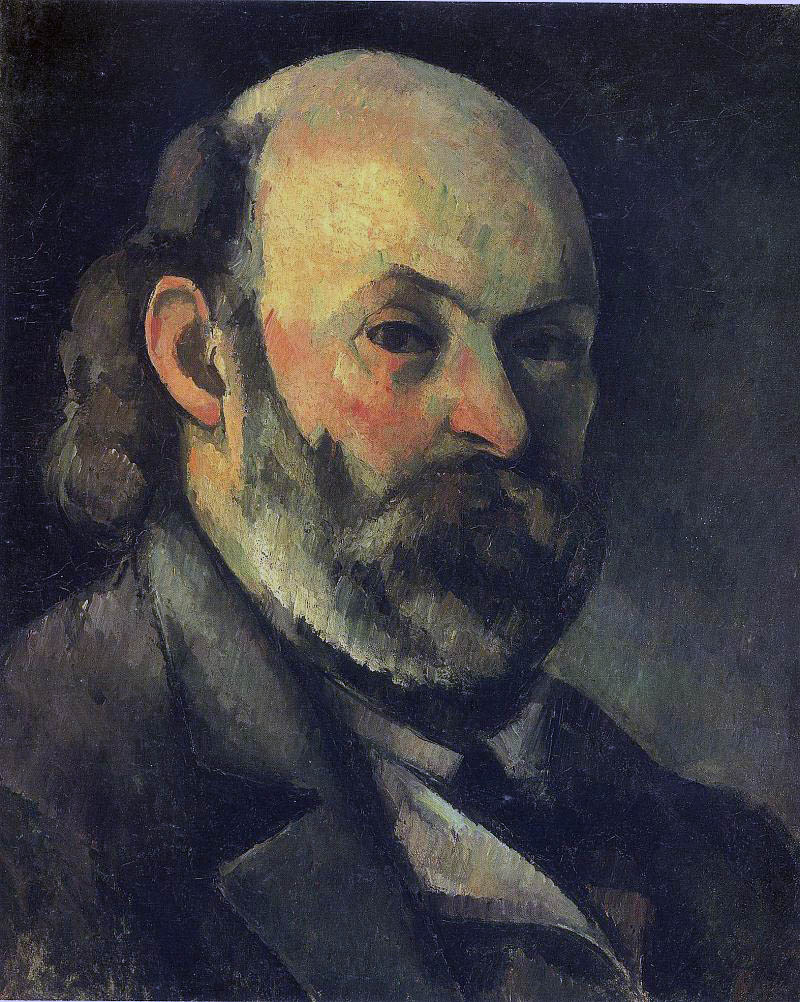

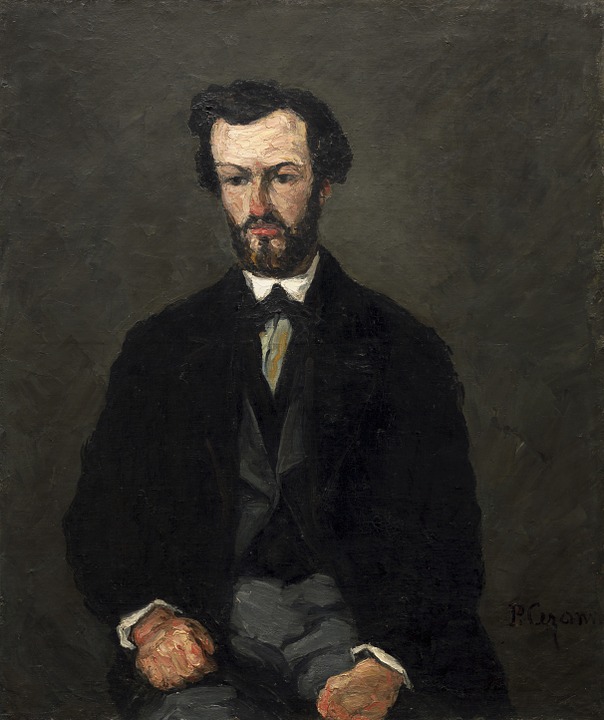

塞尚對其藝術品代理商布魯瓦茲·沃拉爾(Ambroise Vollard)也採用了同樣的手法。在1899年的一幅肖像中,沃拉爾黑色的眼眶裏沒有任何神采,就像是面具上的空洞。他的臉由補丁般的紅、綠、藍色塊組成,顯得並不真實(尤其與手的描繪比較來看)。當你開始用這種方法觀看塞尚的肖像畫時,面具就無處不在了:兒童、農民、他的朋友們……甚至他自己,臉龐都如同面具。在塞尚1882年左右的一張自畫像中,畫家禿禿的腦門顯得特別圓,就像是一隻雞蛋。陽光將他那簡單、稀鬆平常的灰白鬍子雕刻出來。在長久地凝視鏡子後,塞尚對自己説:“這張臉越看越奇怪——這是誰?”

塞尚,《自畫像》,約1882年

如果你懷疑這些肖像的面具特徵,那麼請將畢加索的《格特魯德·斯泰因》與塞尚對其夫人的描繪做個比較,得出的結果將會是一目了然的。如果説,現代主義者對人臉的解構是從1880年代開始的,那麼塞尚是從哪得到的靈感?他看到了什麼?

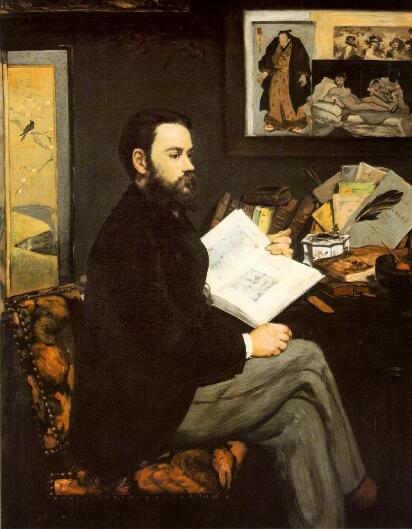

當我仔細觀看塞尚夫人的肖像時,我曾懷疑過是否有外來藝術的影響。這張臉像極了日本歌舞伎表演時的舞臺面具,而塞尚本人也知曉日本浮世繪的存在——在他好友左拉的書房裏,就擺放著很多日本藝術作品。

馬奈,《左拉肖像》,1868年

不過,將他的作品序列按時間順序擺放在眼前時,我們就會發現,塞尚的變化是循序漸進的,並沒有突然受其他藝術啟發的痕跡。變化出現在他每天盯著模特觀察的分分秒秒之中。當時間累積到一定的程度,變化就出現了,這些臉在他的腦中逐漸抽象成純粹的幾何形體。而由鑽研精神産生的視覺變化,我們在後來畢加索的版畫序列《公牛》中也看到過。

早在塞尚對人臉進行抽象之前,他已經感受到了現代社會給人們心理上造成的不安。在他1866年給朋友安東尼·維拉布瑞格(Antony Valabrègue)畫的肖像中,畫面主人公的眼睛直勾勾地盯著畫面外面的某個位置,好像其心理有著某種問題。而他對自己的描繪也是冷酷的——他將描繪風景的冷靜態度運用到對肖像的描繪上。他在尋找什麼呢?他自己,他內心深處的自我。為什麼他總是借助鏡子觀看自己?因為最本質的部分還沒有被發現。他要在不斷地自我審視中尋找確切的靈魂。

塞尚,《安東尼·維拉布瑞格》,1866年

塞尚不光對畢加索等藝術家産生了影響,也對普魯斯特和喬伊斯等人的文學創作産生了啟發。他的肖像畫告訴我們:存在的狀態是不連續的。對於自己和他人來説,每個人都神秘不可知,面具下面隱藏的是支離破碎的自我。從這個角度來講,他是現代藝術和現代精神的真正的發明者。