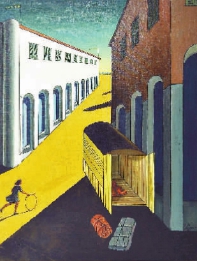

一條街的神秘與憂鬱:推鐵環的小女孩(布面油畫)喬治·德·基裏科羅馬卡洛·比洛蒂博物館藏

靜物(布面油畫)喬治·莫蘭迪私人收藏

近日,上海藝倉美術館攜手義大利123ART藝術機構,邀集多家義大利國家級美術館、藝術基金會及重量級私人藏家,帶來了一場藝術饗宴——“義大利現代藝術的光芒:基裏科與莫蘭迪”展。眾所週知,他們的作品啟發了現代藝術風潮,對中國當代藝術發展影響至深。

此次展覽將這兩位從作品上看似冰火不相容的藝術家同時呈現卻有著獨特的深意。正如本次展覽的中方策展人、藝倉美術館藝術總監張熹所説:“兩位藝術家看似一前衛、一保守。基裏科在30歲前已經完成了形而上畫派的大部分作品,名揚巴黎,卻在人生最高峰回歸希臘羅馬傳統,追隨威尼斯畫派的提香,引起了藝壇巨大爭議,因此滋養了義大利新現實主義。莫蘭迪一生很少離開自己的家鄉博洛尼亞,除了授課就是在工作室創作,卻在55歲那年得到威尼斯雙年展繪畫獎,他的創作風格、技巧、色彩影響涵蓋了藝術、攝影、時尚和設計界。”

兩人其實也有過如花火般短暫而絢爛的交集。1919年,基裏科致信當時的文壇巨匠阿爾登格·索菲奇,請他幫忙聯絡一位叫喬治·莫蘭迪的年輕藝術家。信中説:“我們是今年夏天在羅馬相識的,他來自博洛尼亞,為人誠實,也極聰明,是不可多得的青年才俊……無論如何都要幫他一把,即使為他寫本專著也不為過。”他們的交集推動了20世紀最具影響力的藝術運動之一——形而上藝術運動的發展,而他們也由此開始探索屬於自己的繪畫語言,為各自的藝術之路奠定了基礎。

基裏科在1911年開始構建形而上繪畫的藝術理論,即通過畫面展現一種全新的感知:超越我們感知能力的現實世界。背景中空無一人的建築和刻板的拱廊在陽光的投影下顯得神秘而具有某種特定的象徵意義。與此同時,留在家鄉的莫蘭迪正逐步走出第一次世界大戰的陰霾與傷痛,探索出具有個人風格的形而上繪畫方式。他在戰爭的屠殺期間一直都在畫貝殼,這是他對戰爭的體悟抑或是理解。而後他開始了新的創作手法,為靜物畫賦予了一層柔和的灰白色調,營造出類似夢幻的藝術效果,整個畫面顯出平和安詳的心境,作品描繪的瓶瓶罐罐逃離了本身的現實語境。而義大利悠久的藝術史為他們帶來了不竭的靈感,基裏科以古典裸體和義大利風格建築構成了神秘莫測的圖式,莫蘭迪則借鑒了現代繪畫之父塞尚的構圖技巧。而二戰的風雲又讓這兩位藝術大師各自展開了創新之旅,基裏科傾向於復古,而莫蘭迪將濃郁的義大利鄉村風情融入到了靜物創作中。

將兩人作品並置,在於讓觀眾透過風格上的差異形成視覺碰撞和藝術對話的同時,探尋這兩位藝術大師是如何將外部世界轉化為另一現實維度的共通之處,外師造化,中得心源,他們在現代藝術的歷史長河中的探索前行,造就了後來的超現實主義藝術。

冰與火

基裏科:“所有的創造都在沉默中進行”

喬治·德·基裏科1888年7月10日出生於希臘東部沃洛斯,父親是鐵路工程師,對藝術有很深的修養和廣泛的趣味。12歲時,全家遷居雅典。不久,基裏科進入雅典的理工科學校開始專攻繪畫。16歲時,父親病故,這對他來説是極大的打擊,日後作品中的火車形象,表達了他對父親的懷念。之後他隨母親和弟弟遷居德國慕尼黑,受到貝克林和尼采的很大影響。

1924年,基裏科去巴黎,超現實主義畫家們把他視為夥伴,並承認基裏科是他們的帶路人。在基裏科的作品中,常常出現無人的建築、穿白衣的人、各種不同的石膏像,以及長長的日光影子。它們都被畫得非常精確,具有很強的明晰性。他説:“過去、現在和未來的所有宗教之謎,還不如行人在陽光下投射的陰影。”他認為:“所有的創造都在沉默中進行”,有價值的東西應是“閉著眼看到的世界”,是“人間微妙感情的反映”。

這位超現實主義的先驅、形而上繪畫的創始者,有意識地將物體置於不合理的位置上,利用物與物的照應,表現出物與物之間新的關係,從而使這些東西超出了日常所見。這些物象儘管是靜態的,卻宛如戲劇角色,在一種即將熄滅的寂靜的光亮中搖曳生姿,神奇而有寓意。也許這是受到尼采的雙重啟示,即尼采富於詩意的靈魂獨立説,以及對脫離正常背景的普通“靜態”物體內在意義的強調。

莫蘭迪:對前輩大師的思考和內心變化的結合

喬治·莫蘭迪1890年7月20日生於義大利波洛尼亞,是義大利著名版畫家、油畫家,1907年至1913年就讀于博洛尼亞波倫亞美術學院,後長期任職這所學院教授版畫課程。莫蘭迪既推崇早期文藝復興大師的作品,也對此後各種流派的大膽探索有著強烈共鳴。他最初沉迷于印象主義,對塞尚的靜物和風景畫頗感興趣,也模倣過立體主義。

1918年至1919年,他的作品受到喬治·德·基裏科的影響,繪畫風格由立體派轉為“形而上畫派”,以微妙的“冥想”式靜物畫著稱,偏愛柔和細膩的色調,如土黃、赭石、灰藍色和粉色。作品構圖上簡單的瓶子、罐子、碗、杯子等的排列組合可以看出塞尚對他的影響,他運用明暗佈局使這些簡單的生活日用品呈現出豐富的可塑性,他的畫作讓人感到的是一種來自作品的和諧與沉靜。他從形而上繪畫中領會了如何挖掘日常生活中的神秘感,如何通過藝術表達對時間和生活的思考。

他從上世紀30年代開始潛心研究靜物畫,瓶子罐子的佈局讓人想到了夏爾丹,而他更多地吸收了塞尚繪畫的精髓和其幾何簡化法。罈罈罐罐上的灰塵在畫家眼中亦是一種載體,對色調變化有著不可名狀的作用。通過不斷地思考時間感知力、繪畫形式的嚴謹性才能挖掘日常生活中的神秘。在50年代後期,他的靜物採取了幾何規範構建靜物空間,體現更強的結構性和建築感,一方面他把要表達的對象之間增加了縱深感,另一方面他使用低矮的物品使整個構圖呈現幾何效果。背景上的對象勾勒出純粹的幾何感,而前景的瓶子和玻璃器皿相互遮擋。他的畫風變化基於他對前輩大師的思考和內心變化的結合。