藝術家及其畫室,這個主題似乎沒有引起古人太大的興趣,直到十六世紀末才開始真正地進入西方繪畫。但該題材的第一批代表作(例如,波士頓美術館收藏的倫勃朗的小畫)引人注目的地方在於,畫室得到了完美的收拾,空蕩蕩的,和隨便一個房間沒什麼區別。

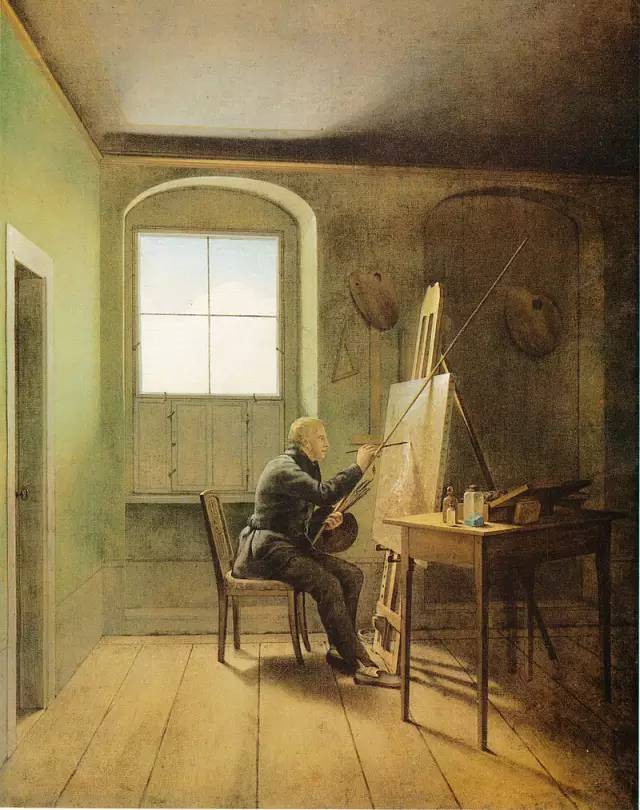

在克斯廷(Kersting)1811年描繪工作狀態的卡斯帕·大衛·弗裏德里希(Caspar David Friedrich)的畫中仍是如此:畫室只是一個樸實無名的房間,沒有任何活動的物質痕跡,只是小桌上放了三個玻璃瓶。地上或墻邊都沒有擺著什麼畫,地板上沒有任何顏料斑點,角落裏也沒有遺忘了的工具。

相反,任何一個人進入當代畫家的畫室,就多多少少知道了一切都承擔著正在進行或已經完成的工作的痕跡,甚至最不起眼的細節裏都保留著工作的殘余和指示。仿佛畫家為了生産畫作而不得不完成的所有姿勢都被銘刻進了空間,就像在一個活的檔案裏。出於這個原因,至少是對那些懂得觀看的人而言,沒有什麼比拜訪藝術家的一間畫室更有教益的了。我們眼前得到了艱辛而無名的生産進程的忠實圖像,它把潛能引向實現,把天賦引向作品,把作畫(picturapingens)引向畫作(picturapicta)。每個人都像一位精明的偵探,通過仔細觀察桌面上分散的剩菜——法國人所謂的桌上殘羹——就能在細節中重建用餐的過程。畫室保存著創造的分分秒秒。

所以,崇拜完成之作和完美形式的古人們不喜歡展示藝術的廚房就不怎麼奇怪了。相反,現代人,從浪漫派到達達,都把創造過程對於作品的無上權力理論化了,只要有可能,他們就暴露這一創造的物質條件,並喜歡在其畫室裏表現自己。進入蒂蒂娜(Titina Maselli)畫室的人很快就注意到,在這裡,畫室和居所的分界線是難以察覺的。確實,人們甚至不能在其專有的意義上談論一間畫室。它,根據情況,和客廳或飯廳重合。看著墻上挂著或地上擺著的一些畫布,我們才意識到自己進入了一個模棱兩可的場所。1988年卡夫裏戈亞展覽目錄開頭的一張照片展示了羅馬畫室中的藝術家。蒂蒂娜坐在一張巨大的白色手扶椅上,正在打電話:除了這地方的熟人外,沒有人會想到這是間畫室。如同古代畫家,蒂蒂娜沒有畫室,也不展示創造過程的印跡。從中,這位如此現代的畫家找回了一種古典的傲慢,一種最終了無痕跡的姿勢。

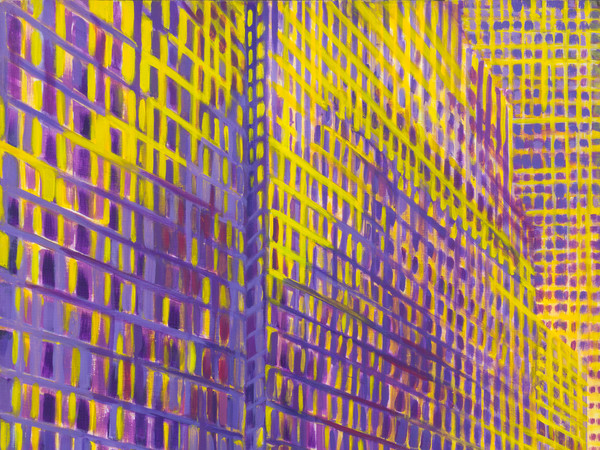

可一旦我們的目光投向一張畫布,一切都變了。人們常説蒂蒂娜的繪畫是張力的場域,其中,每一個點,每一條線,每一塊色斑,都傾向於捕捉一種運動。

“對於現象的展開所耗的時間,須懂得呈現其動態的力量。顯現通過運動突然發生。”人們在畫家的一則狂熱的筆記裏讀到這段話。批評家往往對蒂蒂娜的激烈圖像學留下深刻印象,後者再現了以摩天大樓為基底正在比賽的足球運動員或拳擊手,或再現了一列列全速穿梭的地鐵。我不認為強調這些圖像的寫實性或抽象性有什麼意義,更不用説其關於都市生活的隱喻本質了。如果這些競技者是某種東西的寓意,那麼,它會是繪畫的潛能本身,而蒂蒂娜試圖從中捕獲的運動就是那種把繪畫從潛能引向實現的運動,是那種從巨林(sylvaingens)裏提取形式並將之全部納入潛能的姿態。

讓-路易·舍費爾(Jean-Louis Schefer)已理性地強調了蒂蒂娜繪畫中各式各樣的意指層面的準地層學式的共存。在我看來,我認為其繪畫是潛能與實現之間關係在作品中的一種小心翼翼的地層學記錄,是對畫作中作畫之在場的一種卓越追憶,是對實現中創造之潛能的非凡回想。亞裏士多德曾給出過一個運動的定義,讓哲學家們思索至今:“運動,”他寫道,“是一種潛能作為潛能的實現。”這意味著,運動是潛能和實現的一種混合體,是一種虛擬物的現實存在。蒂蒂娜的繪畫就是這一定義的完美説明。尤其是如果人們記得,所討論的運動就是“繪—畫”的運動。藝術創造並不是,根據通常的想像,從創造之潛能到實現之作品的不可撤銷的轉化:它不如説是潛能在實現中的保存,是一種如其所是地給出的潛能的實存,是天賦在作品中的生命,幾乎就是舞蹈。在這個意義上,其粗糲的城市風光,其燃燒的都會場景,就是蒂蒂娜缺席的畫室,是一個創造過程的同時視覺化。在這裡,在這些顫動的表面,藝術家最終找到了其畫室,就在那房子裏,就在其畫室中。畫室裏的藝術家:想像的蒂蒂娜式美術館的理想標題應如是響起。