在布魯塞爾老城裏坐地鐵2號線或者6號線,你會發現沿途有兩座車站的名字裏都帶“門”——那慕爾門(Porte de Namur)和阿爾門(Porte de Hal)。沒錯,這些都是布魯塞爾中世紀老城門的遺址。

和它的姊妹城市——北京很相像,布魯塞爾也是一座古老的大城,曾經有著內、外兩圈規整的城墻和護城河,將宮殿和教堂包在其中。而且,布魯塞爾的城墻也遭到大規模有計劃的拆除,建成了環城快速路和一圈地鐵,只不過這裡的拆除工程要比北京早得多。

如今,輝煌一時的中世紀城墻還殘留著幾段鮮為人知的廢墟,如雪泥鴻爪,隱沒在瘋狂生長的都市叢林之中,自顧自地存在。從藝術館後墻的夾縫,到豪華酒店的地下車庫,本期遺産漫記就帶領大家在布魯塞爾穿越古今,看看那些連本地人都不知道的隱秘城市遺産……

“布魯塞爾”這個名字,在古荷蘭語中意為“沼澤中的聚落”。這座城市發源於塞訥河(Senne)上游的一座小島。島上在羅馬時期便有人居住,還開滿了黃色的鶯尾花。西元580年前後,康佈雷大主教聖高哲裏庫斯(Saint Gaugericus)在島上修建了一座小禮拜堂,聚落由此壯大,而小島也因此得名——聖哲裏(Saint-Géry)。

布魯塞爾市徽,為紀念聖哲裏島,象徵一隻黃色的鶯尾花。西元979年,下洛林的查理公爵(Charles of Lower Lorraine)在聖哲裏島上修建了最早的永久性城防工事,至今已無遺跡可尋。

奠定今天布魯塞爾老城基礎的第一道城墻始於13世紀早期,由布拉班特公國(Brabant)的第一任公爵亨利一世(Henry I)下令建造。這圈城墻緊緊圍繞著塞訥河道和東岸溢出的新城,將冷山(Coudenberg)上的公爵城堡、聖彌額爾和古都勒牧師會教堂(Saint Michel & Gudule)以及河港包羅其中,全長4公里,有7座城門。城墻的西側開鑿有護城河,東側由於地勢較高,僅有壕溝而沒有水。

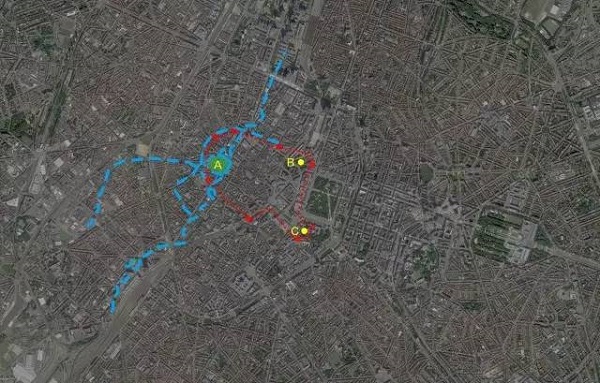

布魯塞爾第一道城墻示意圖,A為聖哲裏島,B為聖彌額爾和古都勒牧師會教堂,也就是日後的比利時主座教堂,C為冷山公爵城堡。

反映13世紀初城貌的沙盤模型,現藏布魯塞爾城市博物館。

然而這道城墻卻並沒有為布魯塞爾的防禦起到太大的作用:

1355年,布拉班特公爵讓三世(Jean III)去世,由於他的兩個兒子都死了,公爵位只能傳給女兒喬安娜(Joanna)和她的丈夫盧森堡公爵溫塞斯勞斯一世(Wenceslaus I)。娶了喬安娜妹妹為妻的法蘭德斯伯爵路易二世(Louis II)妄圖篡位,舉兵進攻布拉班特公國並迅速佔領了布魯塞爾,將法蘭德斯的獅子旗插在市中心的大廣場上。

令人意想不到的是,克魯肯堡(kruikenburg)領主艾崴拉德·塞爾克拉斯(Everard t'Serclaes)率領一眾愛國者在1356年10月24日夜奇襲法蘭德斯人,布魯塞爾解除佔領。喬安娜成功返城復辟,並頒布了歷史地位相當於低地國家版《大憲章》的《光榮入城》法案(Joyeuse Entrée),限制君主權力,推動了社會的進步。

塞爾克拉斯日後5次被選舉為市政長官,他被譽為布魯塞爾城市的解放者和保護神。更為重要的是,在發動了奇襲之後,他深刻意識到布魯塞爾城墻的薄弱,進而指導了第二城墻的建造。

位於大廣場一角的塞爾克拉斯紀念碑,建於1902年。傳説遊人只要摸了雕像的手臂、一隻浮雕小狗和小天使,就會在有生之年返回布魯塞爾。

紀念碑上部用浮雕表現了1356年10月24日夜奇襲的場景,塞爾克拉斯率領的愛國者正在翻越布魯塞爾的城墻。

從1356到1383年,一圈總長近8公里的新城墻將先前的城市完全包裹其中,併為日益繁盛的城廂地區,特別是南門外人口逐漸稠密的塞訥河谷提供防禦。這座外城整體呈五邊形,西側開鑿護城河,共有74座望樓和9座城門,其中有2座是塞訥河道上的水門,1座水陸兩用城門。城門一律用所朝向的大城的名字來命名。布魯塞爾老城的輪廓至此成形,且至今未變,因此也被叫作“五角城”。

第二城墻示意圖,黃色部分為從14世紀開始逐漸繁盛的布魯塞爾大廣場。

布魯塞爾老城中的一條街道,路面的限速標誌指代的就是五角城,整體限速30公里/小時,可見第二城墻圍合成的界域至今深入人心。

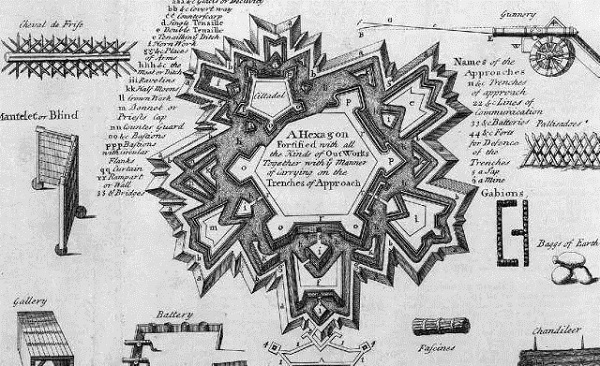

17世紀中,隨著歐洲火炮的逐漸盛行,法國著名軍事理論家塞巴斯蒂安·沃邦(Sébastien Le Prestre de Vauban)建立了一整套全新的築城體系,簡稱“沃邦城防”。這套體系由城墻上突出的菱堡(bastion)、城壕(fossé)以及城壕中三角形的孤島——半月壘(demi-lune)組成互相嵌套的基本防線,然後層層重疊,拉長敵我雙方之間的距離,同時創造可以深入敵方陣線的多面打擊平臺,最終形成星星狀的“刺頭”城市。

沃邦城防體系的理想化模型,圖中p和o為菱堡,h為城壕,i為半月壘,左上還有一個獨立的堡壘。

為了抵禦太陽王路易十四(Louis XIV)的擴張企圖,西班牙國王命令蒙泰勒伯爵(Count Monterey)依照沃邦模式,大規模更新低地國家的城防系統。從1671年到1675年,布魯塞爾城墻上系統地加建了菱堡和半月壘,還在南門外的高地上建造了全新的蒙泰勒壁壘。

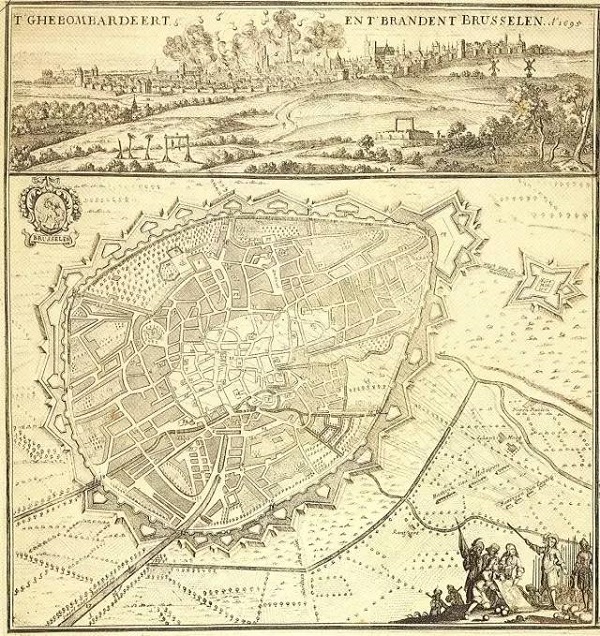

然而這次的改造工程再次陷於徒勞……1688年,大同盟戰爭全面爆發。為了解圍被英王威廉三世(William III)攻下的重鎮那慕爾,路易十四上演“圍魏救趙”,于1695年8月13、14、15日連續三天炮轟布魯塞爾。法國人在城外西南的一片高地上架起火炮,讓炮彈飛過層層的城墻,直接打擊城市中心,大廣場盡毀,全城三分之一的建築淪為廢墟。布魯塞爾大轟炸給路易十四帶來“野蠻人”的稱號,一些炮彈遺留至今,陷在老城深處的墻壁中。

布魯塞爾大轟炸形勢圖,右下角為高地上的法國軍隊,城中心空白的區域為炮毀區。

殘留在大廣場附近一座教堂內部的法國火炮。

在18世紀中葉的奧地利王位繼承戰爭中,法國人再次攻陷布魯塞爾並摧毀了城墻。人們不再相信城墻具有存在的意義。1782年,神聖羅馬帝國皇帝約瑟夫二世(Joseph II)下令拆除城墻。此後,布魯塞爾的城頭繼續變幻大王旗,城墻卻難逃最終消失的命運——1804年,拿破侖(Napoleon)再次要求拆除城墻,並在1810年5月下令在原址修建環城大道。

截止到1830年比利時獨立建國時,布魯塞爾的第二城墻已經拆除殆盡,僅存正南方阿爾門(Porte de Hal)的城樓,而第一城墻因為在更早的時期便自由解體,還有很多部分因被民房包圍而倖存。

1664-1665年的布魯塞爾城市風貌,使用沃邦體系改造後的第二城墻清晰可見,Jean-Baptiste Bonnecroy。

今天的布魯塞爾,已經從列強必爭之地,變成了和平的歐洲聯盟總部所在地。隨著大規模的現代化城市建設,布魯塞爾的第一城墻遺址被陸續發現,在鋼筋混凝土的叢林中找尋它們的痕跡,就像是一場城市考古的大探險。

首先,在市中心的聖彌額爾和古都勒主座教堂後方,就保存著一小段城墻遺存。這段城墻包含一個完整的望樓,如今被夾在高大的辦公樓之間,一般的遊客幾乎不可能發現它的存在。即便看到,也很難想像這就是近700歲高齡的文物古跡……

這段城墻(紅色位置)雖然處在黃金地段,卻是布魯塞爾最不可達的文物古跡之一。A為主座教堂。

嶄新的辦公樓幾乎緊貼文物城墻修建,箭頭下方呈半圓形突出的部分就是望樓。

就在同一座大教堂的西側,狼壕街(Rue du Fossé aux Loups)某座豪華酒店的大堂和車庫裏,也有一小段城墻基礎。相傳,這段遺址還是塞爾克拉斯發起奇襲翻墻入城的所在。它雖然已被酒店打造成“如畫的廢墟”,但是由於大堂空間的深挖,卻意外展現了歐洲中世紀城墻的典型基礎結構——城墻為10米高、1-2.5米厚的石墻,下部由連續的石拱券支撐,跨度大約4米。這些拱券可不是門洞,它們曾經被埋在巨大的斜坡(talus)之下,既能支撐起墻體,又節省工料。在冷兵器時代,城墻守軍投下的巨石可以沿著斜坡碾壓而下,殺傷敵軍。

當年斜坡下的拱圈,竟然被改造成了日本料理餐廳的陽臺……

這是地下車庫,右側的方形門道是為了建設車庫而新打開的切口,左側的出口由於足夠低矮,僥倖保留了原有的拱券。

同樣被大酒店包圍的城墻,還有聖卡特琳教堂(Saint Catherine)背後的“黑塔(Tour Noire)”。這段遺址也在地面以上完整地保存了一座中世紀的望樓。不過,現在看到的木構屋頂是19世紀建築師維克多·亞美爾(Victor Jamaer)風格性修復的結果。

可能是因為自14世紀就被改造成私人住宅,望樓得以保留。在16世紀的河港開挖中,它作為水手們的酒館而倖存。最後,又因傳奇市長沙爾·布爾(Charles Buls)的力保而在1888年的道路擴寬工程中免遭拆除。

黑塔南側不遠處,一條盲腸一般的小巷,誰能想到,這也是城墻拆除後留下的痕跡。在城市另一側的帝王大道(Boulevard de l'Empereur)附近,可以看到布魯塞爾觀賞性最強的兩段中世紀城墻遺存——市民塔(Tour de Villers)和安內森斯塔(Tour Anneessens)。這兩段遺存相距很近,曾經一同構成了第一城墻南側一個重要的拐點,1957年因為修建南北鐵道聯絡線而遭到破壞斷開。

A為市民塔樓,B為安內森斯塔樓,中間是帝王大道。

市民塔一側相連的城墻,是布魯塞爾地面以上現存最長的一段中世紀城墻,也是少見的一段可以從內外兩面觀瞻的遺存,包圍它內側的民房在1960年代被清除,建築師讓·隆包(Jean Rombaux)修復並局部復建了望樓頂部的平臺和雉堞。

墻面上被封堵的窗口,就是它曾經被用作民房後墻的證據,而原本下部的斜坡,現在是一所小學校的教室,外觀上模倣了中世紀城墻原有的樣子。

安內森斯塔標誌著城墻的拐點,因此也被稱作角樓。1719年,布魯塞爾受人尊敬的商會首領佛朗索瓦·安內森斯(François Anneessens)因為聚眾起義反抗暴力徵稅而被捕。在被押送到大廣場斷頭之前,安內森斯義士就被囚禁在這座望樓裏,因此而得名。望樓在1967年得到修復,相鄰的地面上也通過特殊的鋪裝,暗示城墻的走向。

塔樓內部曾用作關押犯人的監獄,如今封閉,並不開放。另外,在地勢高敞的布魯塞爾“上城”,中世紀的冷山公爵府遺址——也就是今天的大王宮一帶,還隱藏著兩段城墻遺跡。一段在著名的布魯塞爾藝術宮(BOZAR)裏,另一段就在大王宮的後院。

藝術宮是建築大師維克多·奧塔(Victor Horta)的晚期作品,這座裝飾藝術運動風格的藝術殿堂也借用了一段長約20米的中世紀城墻,在2002年影視資料館擴建地下室的時候才被發現。設計方隨即修改方案,將其納入室內的整體視覺設計。

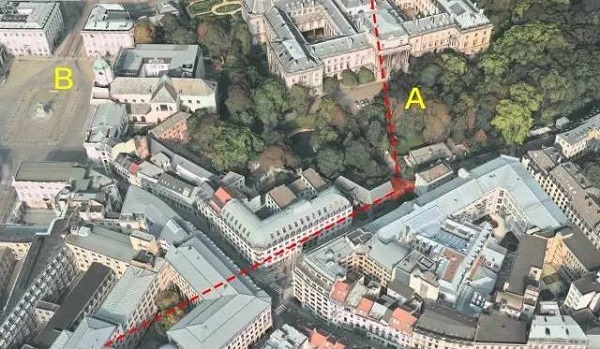

上部為大王宮前的花園,下部的屋頂就是BOZAR,城墻(紅色位置)在夾縫中倖存。

城墻上的鐵箍將其與借用它的近代建築捆綁在一起。

布魯塞爾上城的另一段城墻遺存幾乎無人知曉,它的位置也是城墻的一個拐點,是城墻曾經直接包圍公爵府建築群的重要證據。遺址現在就夾在王宮後門和辦公樓之間,僅僅露出神秘的一角……

遺址(紅色位置)的具體形態不明,A為大王宮庭院,B為王家廣場。

城墻的另一面就是比利時國王辦公的城市宮殿,在這條後街上的遺址,既沒有説明,也沒有文保標誌。

在夾縫中頑強存在的第一城墻已算幸運,至今還可見到眾多遺跡,而第二城墻僅存1座城門,以及地鐵站裏復建成裝飾品的一小段,除此以外,已經完全看不到任何地面遺存。

地鐵2/6號線Hôtel des Monnaies站,1985年建設站臺時發現的一小段第二城墻遺存,被象徵性復建到站臺一側的墻上。

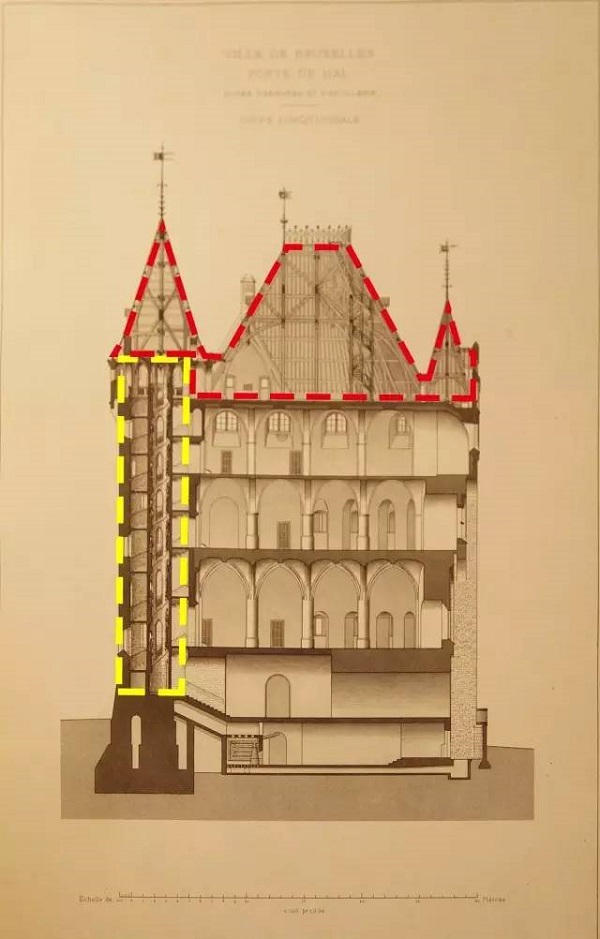

阿爾門曾經是第二城墻上的正南門,19世紀中因為關押罪犯和保存城市檔案而躲過了系統的拆除,但是由於路面的拓寬和抬升而失去了通行的功能。

1820年,正在拆除中的第二城墻廢墟和阿爾門,F. Bossuet。

1868年到1871年,比利時著名建築師亨德里克·貝亞爾特(Hendrik Beyaert)在毫無歷史根據的情況下,將阿爾門打造成當時人們臆想中的中世紀風貌,還在頂部添加了一個巨大的新特哥風格木構屋頂。阿爾門被改造成布魯塞爾最早的博物館之一,至今仍然面向公眾開放。為了讓更多的人進入塔樓,貝亞尓特還設計了一座壯觀的新哥特風格旋轉樓梯,其間裝飾著30余座比利時著名歷史人物的銅像,試圖建立新生國家的民族認同。

1892年阿爾門剖面圖,虛線內為風格性修復添加的部分,黃色為旋轉樓梯,紅色為木構屋頂閣樓。

布魯塞爾的城墻,歷經700多年風風雨雨,它的建造和拆毀,都和今天的比利時國家沒有太大的關係,那麼它是誰的遺産?人們又如何看待這份遺産?從阿爾門博物館的國家認同塑造,到酒店大堂裏的日本料理餐廳……布魯塞爾城墻在“遺産化”過程中的命運,始終充滿了困頓和迷茫。而這,也恰恰就是比利時社會形態的一個絕好例證吧!

這是一個年輕的國家,由講荷蘭語、法語和德語的三個民族共同組建,她的誕生本身就是周邊大國博弈的結果。相比法國、德國、荷蘭等單一民族鄰國,比利時人民的國家認同感極不強烈,這當然造成了不少問題,但同時也讓他們的思維方式更加平和和開放,更加具備用超越國族的視角看待問題的能力。

今天的布魯塞爾,不僅有著夾縫中的中世紀城墻,她同時也是世界上最國際化的都市——在這裡,超過三分之一的常駐人口是外國人,文化的交流和碰撞時時刻刻都在發生。誰來定義遺産?這在布魯塞爾本身就是一個偽命題——何以為比利時尚且不知,所謂遺産,也只能是人類的共同遺産了吧。去除了狹隘的民族主義光環,再來回看這些夾縫中的城墻,更像曠野的玫瑰一般,真是質樸而又倔強得迷人。

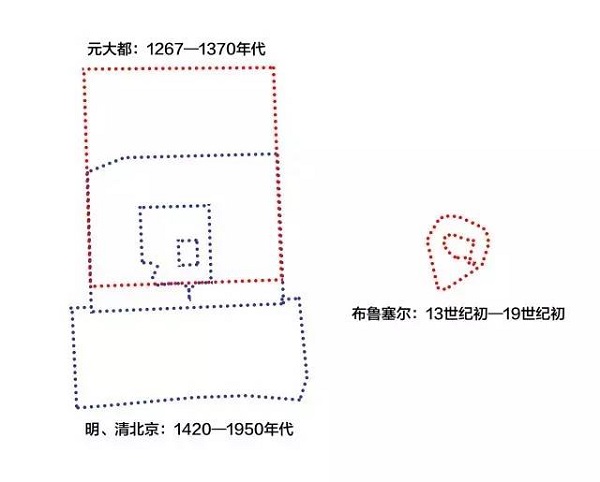

最後奉上布魯塞爾城墻與北京城墻的比較。布魯塞爾的內外兩圈城墻興建於13世紀到14世紀之間,與元大都城墻的存在年代相近。至中國的明清時期,北京城已天翻地覆,而布魯塞爾的城市範圍幾乎沒有變化,總體面積比北京皇城略小,倘若放到現代來看,則還沒有合區之前的崇文區大。