面對藝術市場對新作品源源不斷的需求,即便是最負盛名的藝術家也難逃供過於求的問題。

——導語

作品的創作過剩問題早已成為藝術界的新常態,喬納斯·伍德(Jonas Wood)在倫敦高古軒畫廊(Gagosian Gallery)的展覽就是一個很好的例子。這些作品反而讓我們懷念起他曾在作品中展現出的強烈情感,同時也讓我們意識到,在長達近十年的畫家生涯中,他漸漸拋下了早年確立起的創作標準。想到這些,觀者不禁扼腕嘆息。

伍德作品的視覺亮點就在於強烈的情感表現力,其可以精妙地展現出作品的內容所在,這樣一來,作品的內容也就頗為真實可信,他把色彩背後的深意蘊于風格化的線條當中;而往往稍不留意,這類作品就相當容易流於平淡無趣。畫家仿佛就是在説:我喜歡這些盆栽,這間屋子,畢加索的這幅畫。

只有自身投入了設計、建築乃至繪畫等領域(哪怕在色彩上的造詣和能力此時尚未達到較高的水準),人們才更能懂得藝術作品的所言所指。就拿伍德的作品來説,明暗的色彩對比在他的系列作品中體現得淋漓盡致,他能把不同要素整合在一起,因此在作品的整體語境之下,昏暗線條也能絢爛如燈。

就他目前的展覽來説,伍德運用色彩的水準沒有下降,每部作品雖説還是有值得一看的地方,但其中卻鮮有言之有物的佳作。過去我們得以見識了他對視覺語言和樣式設計的高超把控,現如今這些繽紛多樣的樣式彼此之間卻難以協調統一。比如説,某幅畫中陳舊陶罐上的磨損花紋與畫中的其他物件格格不入,仿佛是從另外一幅作品中穿越而來的。

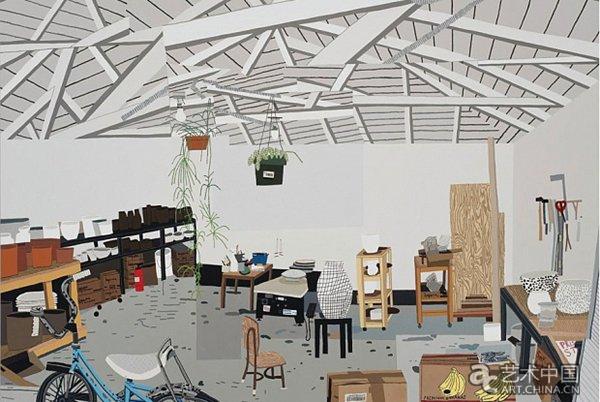

在一張描繪畫室的大幅作品當中,對天花板的處理可謂是一處驚喜,不過裏面的留白非但不像是為了讓欣賞者能喘口氣而設計出來的,倒像是畫家因時間不夠而未完待續的遺憾。留白似乎一直都是伍德因來不及完成作品而不得已作出的選擇,他那些盆栽題材的大幅作品也證明了這一點。

藝術市場的最愛

藝術作品的創作過剩化能引起嚴重的並發癥。亨利·馬蒂斯(Henri Matisse)曾説過:對畫家來説,最可怕的敵人是他自己的劣作。他和畢加索都曾經歷過藝術品供過於求的狀況。藝術的市場化運作必然會導致藝術創作過剩化嗎?對於畫家居斯塔夫·庫爾貝(Gustave Courbet)來説,答案是肯定的,但安迪·沃霍爾卻不這麼想。傑夫·昆斯 (Jeff Koons),村上隆,達米恩·赫斯特(Damien Hirst),以及安東尼葛姆雷(Antony Gormley),安尼施·卡普爾(Anish Kapoor)和奧拉維爾·埃利亞松(Olafur Eliasson)都是市場供求下的創作者,就連JulianOpie(朱利安·奧培)也頗為高産。

不過這些藝術作品得以大批量生産,離不開背後的成功運作模式,這也是大家有目共睹的事實。當代高産藝術家的範例要屬沃霍爾,不過他的佳作雖出自大批量創作模式,其中也不乏不盡如人意的作品。這裡不得不提一下前現代的高産畫家彼得·保羅·魯本斯(Peter Paul Rubens),他的創作模式更像是早期的沃霍爾。魯本斯的作品有式微之跡,但原因卻並非歸於像沃霍爾那樣大規模的創作;他的聲名顯赫離不開他對市場供需的把控,同樣地,對於他的衰落,大批量創作也難逃其咎。(他使用助手是人盡皆知的事,但鮮為人知的是,他和助手們是當時鎮上最優秀的畫家,這些助手們每一處技巧的運用都離不開魯本斯的把控。)

喬納斯·伍德的作品從優秀轉為欠佳,甚至説漸入式微,創作過剩該為此負起責任,但他的這種式微還不是像西班牙畫家牟利羅和英國藝術家伊阿德姆-博阿基耶(Lynette Yiadom-Boakye)那樣,後者的作品雖有每況愈下之嫌,但起碼還有跡可循。

當下伍德的創作功力減弱,則更應歸咎於類似盧克·杜曼斯式的批量生産模式,這種明顯不如前作的衰落是肉眼可見的,這些作品或停滯不前,或急轉直下,更像是帶有杜曼斯標簽的物件代替了原先的優秀作品,不過台下卻還是響起一片捧場的叫好聲。(來源:衛報;作者:Matthew Collings; 編譯:付文韜)