美國紐約大都會藝術博物館(下簡稱Met)因為財政赤字而誘發的各種危機在流行文化的時代引發了對精英文化的哀悼。在博物館即將迎來150歲生日之際,卻深陷1500萬美元的債務泥淖,計劃建造的現當代藝術翼館也遭擱置,為了減輕危機,博物館不得不裁員,並向紐約以外的觀眾強制收費。而Met館長兼CEO康柏堂(Thomas P. Campbell)的辭職無疑讓局面雪上加霜,這令新館長的人選任重而道遠。在新舊館長交替之時,Met邀請了20位“博物館之友”提出自己設想與期待,他們基於自身職業和的領域建言獻策,有些切實可行,有些過於天馬行空。

Met展廳縮略平面圖

作為一位合格的Met館長,不僅要妥善照管價值連城的古物、繪畫和青銅器,還要管理2500名員工,保證博物館的定期維修,指導採購,並且將博物館的美名發揚光大。此外,身居藝術界最顯要的位置,他必須勵精圖治,並且在某些方面與執行長官兼總裁丹尼爾·韋思(Daniel H. Weiss)通力合作。

其中,最令公眾關注的是康柏堂在任期間的一些開拓性的舉措是否將延續?比如,大都會布勞耶分館(Met Breuer)的租期將在2023年結束,假使惠特尼博物館不收回該場地,Met會續租嗎?新舊藝術將如何在布勞耶分館和第五大道主館(甚至是第三個場館——修道院分館)進行對話?在財政縮水情況下,Met會繼續提供免費數字化展品下載嗎?除此之外,餐飲方面會有所提高嗎?如何吸引更年輕、更多元的觀眾?這些都是即將上任的第十任男館長(或第一任女館長)要考慮的。

Met就之後的發展邀請了20位夥伴提出了他們自己大膽的設想與期待。他們中有藝術家、考古學家、廚師、策展人、設計師、播音員、劇作家和表演藝術家,他們提出的建議雖或大膽、或古怪,但其中不乏可圈可點之處:

運用數字技術,讓公眾在博物館停留更久

保羅·米勒(Paul D. Miller,電子音樂實驗藝術家、説唱音樂人,2012年Met的駐館藝術家)

普通人觀看一幅畫的速度為6秒,但技術可以使人的注意力變長。我記得“口袋妖怪”(Pokémon Go)流行的時候,每個人都變得瘋狂,但Met可以把孩子們吸引到虛擬、交互的影像旁。他們將絕對不止待6秒,而是好幾分鐘。

所以我想博物館可以採取一些增強現實的技術手段,留住人們的注意力。比如將手機靠近一幅畫就可以得到它的資訊,或者讓藝術家講述他們的作品,甚至可以通過合成技術讓社交地圖(Waze)或貓王(Elvis Presley)的聲音做導覽。Met可以嘗試提供各種各樣的經歷,讓觀眾深深沉浸其中。此外,時常更新博物館軟體也是非常重要的。畢竟我們這個世界變化太快,永遠未完成。

麥克·佈雷特(Michael Bierut,平面設計師)

博物館最大的問題之一就是尋找路徑。上臺階,進入雄偉的大廳,然後就像睡醒後失憶了一樣,迷失在世界最大的“火車站”。你根本找不著路,也找不到人幫忙。博物館真應該獎勵這些獲得意外發現的觀眾。希望新館長上任後,策展人可以不止關注展品,還能提供一些攜帶型紙質地圖或是標誌,或者增加app和GPS定位。現在進Met就像進入數獨迷宮一樣,無解。

擴大視野、改造空間,呈現更好的展覽

格林·利貢(Glenn Ligon,視覺藝術家,作品被Met收藏)

一位著名博物館館長在被問到“工作中最重要的一課是什麼”的時候,回答是:“傾聽藝術家的意見”。

新館長應該做的其中一件事就是按照藝術家的意願佈置展廳。他們需要將展廳打造成合適的樣子來展出藝術家的當代作品。即使不馬上改造展廳,也應該時不時換換展品,以免讓人誤以為博物館就是一間打開門的儲藏室。

扎伊納布·巴赫拉尼(Zainab Bahran,古代近東藝術與考古學家,哥倫比亞大學教授,曾任Met古代近東藝術部門策展人)

我夢想的一件事(或許只是空想)是Met可以與亟待革新與復興的伊拉克和敘利亞博物館聯誼。例如剛從“伊斯蘭國”死裏逃生的摩蘇爾博物館(Mosul Museum),如果他們可以和美國的博物館同事建立聯繫(即使通過Skype)不是很好嗎?Met可以動用自己的專業地位與專家團隊保護這份文化遺産,Met自己的畫廊也可以用這些展品做古代近東藝術展。這些展廳會吸引更多的人注意到近東地區異常燦爛的藝術與建築傳統,在當地文化被大肆摧毀的今天,這種聯合具有空前的重要性。

(注:近東通常指地中海東部沿岸地區。包括非洲東北部和亞洲西南部,有時還包括巴爾幹。)

尼可·穆利(Nico Muhly,作曲家)

我覺得Met最近簡直把空間毀了,最明顯的例子就是薩拉·伯曼(Sara Berman)的衣櫥複製的裝置“Sarah Berman’s Closet”,居然“詩意”到令人驚奇。我認為Met沒有認識到自己的另一個屬性——劇院。

我記得孩童時代看《芝麻街》,其中一個場景“不要吃掉那些畫”是在Met取景的,特別恐怖;以及一位埃及男孩從墳墓裏出來,請求大鳥稱他的心臟重量,判斷能否進入來世。Met只需要雇羅伯特·威爾遜來做一個現場版就夠了。想像一下,一隻巨大的鳥非常緩慢地飛著,一位小孩和他的心臟投影在地上,星星在屋頂上閃爍。多美啊!我肯定會去捧場的。

“Sarah Berman’s Closet”展覽現場

朱莉·蓋恩斯(Julie Gaines,Fishs Eddy經理)

我總是和我的畫家兒子討論:Met到底出了什麼問題?很多年前,MoMA辦了一場新舊藝術家的比較展覽。其中把塞尚的《浴女》與萊涅克·迪克斯特拉(Rineke Dijkstra)拍攝的海邊青少年照片放在一起,我之前從未聽説過迪克斯特拉,但他的照片卻讓我對《浴女》有了一種全新的認識。這種教育方法比講座要有效得多。他們可以將Met裏現有的展品(比如非洲面具)與永久藏品做比較。想進一步了解的觀眾可以去聽音頻。通過我們自己觀察藝術品來受教育,這也是一種教育方式。

此外,如果有些展廳可以少放些繪畫就更好了,從心理上講,作品少了,欣賞作品的心態會不一樣。現在幾乎所有的作品都在同一高度,間距也相同,太單調了。或許他們可以稍微更換一些永久展品,將重點放在庫爾貝作品或某些小幅畫上,這樣你就可以坐下來仔細看。我習慣將作品上上下下移動,改變它們的空間位置。如果有來生,我願意做一位策展人。

漢克·威利斯·托馬斯(Hank Willis Thomas,曾與Met教育部門合作公共項目)

Met和美國自然歷史博物館為觀眾理解歷史和文化定下了基調。博物館的結構有助於闡明歷史長河。在Met,進門左轉,你可以看到希臘羅馬文化,再往裏走是非洲文化。右轉則是埃及。那麼我的問題來了,埃及在哪?非洲嘛。如果Met客觀一點,埃及自然應該離非洲更近。

很多學生通過藝術了解歷史,但所有與非洲、波利尼西亞和美國土著相關的展品全都是濃濃的原始風格。如果我還是個孩子,我就不會知道人類文明的發源地和現代智慧生活源頭之一的埃及,竟然是屬於非洲的。埃及人自有一種膚色,當然不像伊麗莎白·泰勒那樣白皙。埃及與非洲分離得真是徹底——你可曾看到過一部非洲人扮演埃及人的電影?博物館的責任是要糾正這些謬誤並且解釋:這些人的真實模樣如何?他們的藝術又是怎樣的?

改造公共空間和餐廳,使博物館不單展示藝術品

大衛·洛克威爾(David Rockwell,建築師和托尼獎布景設計師)

我在想這座建築如何變成孩子的樂園——因為我常帶我的孩子去。從家庭的角度設想一下,從Met前面壯觀的樓梯開始,如何使博物館體驗更深入。這些門階是消遣的好地方,臺階底部的表演可以更加正規化,藝術家也可以參與進來。還有一些很不錯的建築空間(目前沒有設置展覽)可以開闢成其樂融融的公共空間。另外,將博物館從背後與中央公園銜接起來也很有意思,尤其是對孩子和家庭,可以開發成秘密花園或藝術長廊。

西蒙·杜南(Simon Doonan,時尚評論員,曾參與Met“印度皇室服裝”展)

如果Met後面可以建一座戶外雕塑公園,與中央公園連起來,必定會成為炙手可熱的景點,就像日本的雕刻之森美術館(Hakone Open-Air Museum)和雕塑公園,或者蒙泰韋爾暴風王藝術中心(Storm King Art Center)。從觀眾參與的角度來看,這也是做推廣的大好時機。另外還需要開一間咖啡廳,提供戶外簡餐。

本傑明·米派德(Benjamin Millepied,舞蹈編導、洛杉磯舞團藝術總監)

Met每週應有兩天至午夜閉館,還應該有編排精良的博物館現場直播表演,以及規劃良好的音樂會。想想深夜突然出現的現場歌舞表演會有什麼效果吧!策劃較好的項目可以吸引年輕觀眾,加速Met的轉型。此外博物館還需要兩間環境和口味不錯的餐廳。

蒙塔那·西蒙(Montana Simone,畫廊經理)

最近一次去Met,是帶著我多年未進城的父母一起。我感覺非常自豪,出來後,我母親的目光卻在大衛科赫廣場久久不曾離去。我忽然覺得這片我們司空見慣的地方其實是守舊的拜金文化在紐約的反映。雖然這種文化在很多方面很重要,但是它也確實加劇了政治的惡化。我會建議新館長,即使不能給廣場改名,至少應該表現出一家公共機構的自我意識和透明度,舉辦一些可持續發展教育活動,總比在廣場上挂一個反對協定的人名好。

比爾·特裏潘(Bill Telepan,餐廳老闆、廚師)

Met有餐廳嗎?我可從來沒去過。我會和朋友一起穿過MoMA,到一家酒吧去要點飲料和快餐,然後去惠特尼博物館和其他博物館參觀。所以我的第一個建議就是:增加一間好餐廳,高端與否並不重要。博物館天臺這麼棒,本身就是絕佳的餐飲環境。如果要建一座新的翼館,一定要辟出一半空間來做間餐館。且博物館內可以設置小小的咖啡桌和椅子。

重視女權,提高館藏中女性藝術的研究比重

希莉·哈斯特維特(Siri Hustvedt,作家)

在美國(或許全世界),70%的策展人都是女性,然而Met從來沒有過一任女性館長,這就非常奇怪了。任命一位女性做新館長不僅可以顯示性別平等,還可能真正發揮博物館在文化中的作用。面對(男女機會不平等的)數據和變化來得太慢的事實哀嚎是沒有用的。關鍵在於,為什麼女性做的藝術仍然是“女性藝術”而不是“藝術”。

我曾看到Met的廣告:“來Met歡慶女性歷史月吧”,坦白説這句話讓我有點不舒服。仍然是居高臨下的口吻,博物館的當權者不懂得如何正確地表達。他們應當自省。Met需要坦率地承認並全心認識到它的部分歷史的確將女性和其他很多族類邊緣化,這是Met的一份使命。當然,Met已經在努力了,伊麗莎白·維傑·勒·布倫(Vigée Le Brun:Woman Artist in Revolutionary France)展覽做得非常好,但整體館藏展品中對女性的著力還是很弱。繼“遊擊隊女孩”(Guerrilla Girls)之後,男權Met並沒有太大的改觀。

Vigée Le Brun: Woman Artist in Revolutionary France展覽海報

朱迪斯·伯恩斯坦(Judith Bernstein,視覺藝術家)

他們需要有意識地展覽更多女性藝術品,給她們更多機會,而不應該讓某些藝術家等上20年之久。我對與性和政治有關的作品非常感興趣。Met應該辦一個名叫“政治藝術史”的展覽,從戈雅開始,直到凱綏·珂勒惠支(Kaethe Kollwitz,1867—1945年);還有關於越南戰爭的政治藝術展;以及關於艾滋病的藝術展。他們可以為性別政治、女權主義、性少數群體藝術家辦展覽。特朗普當政後的態度每個人都清楚,但這時候就更需要把這些話題提出來。

調整人事結構,吸取公眾建議

維多利亞·紐豪斯(Victoria Newhouse,博物館專家,Met2016年現當代藝術翼館建築遴選委員會的顧問)

對我來説,Met就是美國的盧浮宮,我不會想像它是另外一種模樣。我對策展人和規劃師在Met的工作沒有任何意見。但是確有幾處需要改變的。

首先,博物館的董事會人數太多,將近100人,很難管理,也不利於産生有益見解。據某些博物館工作人員透露,董事會的一些人除了出錢以外幾乎沒有任何貢獻。而董事會本該是非常認真嚴肅參與博物館各項事務的。

我建議將管理權一分為二的做法,我藝術圈的朋友都認為,如果需要向另一個人彙報工作,那彙報的一方有什麼存在價值呢?每一次有想法的時候,掌管錢袋子的人就會説,又觸到財政底線了。且這種模式下出現的問題一再重復。

馬克·布拉德福德(Mark Bradford,藝術家,作品被Met收藏)

我希望新館長可以聽取觀眾的意見。怎麼才能更好地服務他們?館長應該不只負責募集資金,還應該走出去,傾聽並參與到觀眾中去。藝術史重在環境,政治經濟環境是催生藝術的源泉。我們現在塑造的環境是什麼樣?它會催生出什麼樣的藝術?博物館應該找到創造性的方式來落實二者的互動。

村上隆(Takashi Murakami,視覺藝術家)

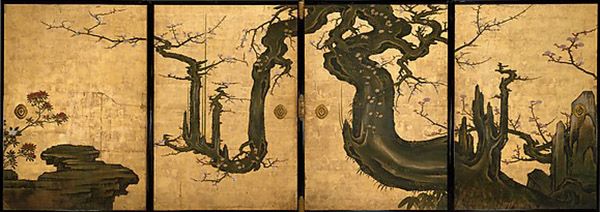

Met的藏品都是稀世珍寶。我心中一直惦念著猶野山雪(Kano Sansetsu)的屏風《老梅樹》(Old Plum,江戶時期,1646年),剛開始移居紐約時經常會去看,當然也看周圍其他的作品。我相信它會好的,因為它有不可限量的收藏潛能。

猶野山雪《老梅樹》屏風