如果你認為電影《歌廳》裏的麗莎·明妮裏(Liza Minnelli)就是德國魏瑪頹廢文化的巔峰,下面這個展覽也許會讓你改變想法。英國泰特利物浦美術館最近推出的魏瑪時期藝術展,為我們揭露了一個混亂、怪異、血腥的世界,而這個世界是當時的納粹政府極力要掩蓋的。

2006年,一位默默無名的女子漢娜·科赫離世,然而她藏在巴伐利亞州家中祭壇裏的遺産卻是德國現代藝術的重要財富。因為她是德國偉大藝術家奧托·迪克斯的繼女。1925年,藝術家為年僅5歲的女兒親手畫了一本畫冊,包括德國民間故事、聖經故事以及一些滑稽的怪物。經過20世紀的重重艱難險阻,這本飽含純真與愛的畫冊在她手中完整地保存了下來。

《畫架旁的奧托·迪克斯自畫像》(Otto Dix Self-Portrait with Easel),奧托·迪克斯,1926年

格林童話中不萊梅鎮上的樂師和帶著耶穌的聖克裏斯托弗都包含在這本名為《送給漢娜的畫冊》(Bilderbuch fuer Hana)中。該畫冊2016年在德國第一次公開,如今在泰特利物浦美術館展覽。

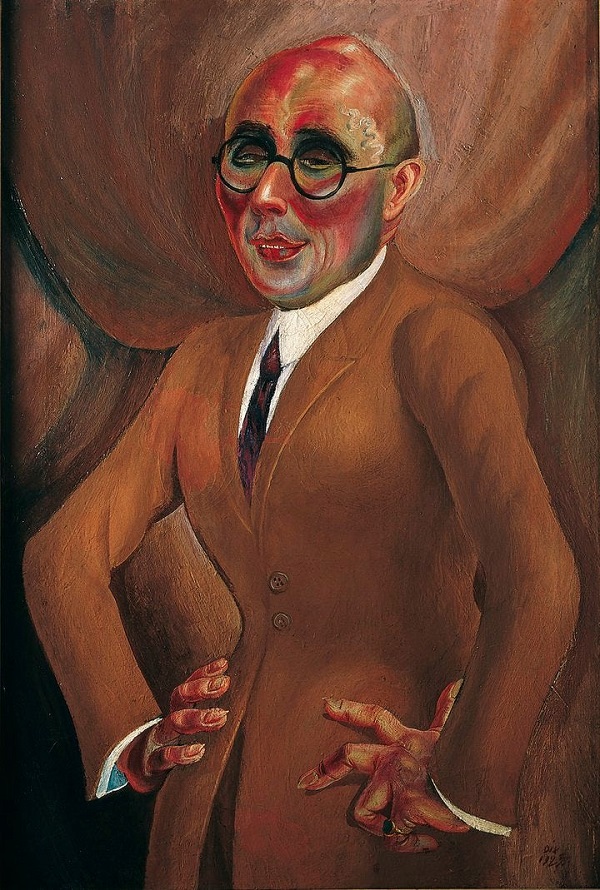

《珠寶商卡爾·克拉爾的肖像》(Portrait of the Jeweller Karl Krall),奧托·迪克斯,1923年

此次展覽的重點——魏瑪共和國,是建立在一戰失敗的基礎上的,政治動蕩、物資匱乏,在內憂外患的雙重夾擊下舉步維艱,尤其在1933年納粹上臺之後,社會曾一度陷入混亂。而在德國文化史、藝術史上,這卻是一個生機勃勃的時代。

沒有哪位藝術家像迪克斯這樣辛辣地表現奇特的魏瑪時期。一戰結束以後,一方面由於戰爭的後遺症,人民普遍窮困;另一方面,經濟有所好轉之後,德國的大城市享樂主義盛行。這個時代被打上了“頹廢”的標簽,但絕不是麗莎·明妮裏表現的那種放縱。從迪克斯筆下眾多的性實驗者、妓女,以及1922年的水彩畫《獻給虐待狂》(Dedicated to Sadists)來看,他的“頹廢”其實是對殘酷現實的批判。在《獻給虐待狂》中,一個緊身衣和絲襪的女人在沾滿血污的十字架前揚起長鞭。他還有一幅小型油畫,致敬的是德國文藝復興時期大師盧卡斯·克拉納赫(Lucas Cranach),畫中的維納斯女神除了一副長長的黑色皮質手套,全身赤裸,看著非常古怪。

那麼迪克斯具體要表現一個怎樣的社會?我們應該如何回應?或許系列版畫《戰爭》(Der Krieg)可以給我們一點線索。迪克斯在一戰的時候參軍,任機槍手,戰爭中親眼所見的腐屍、頭骨和種種暴行像夢魘一樣纏繞著他,遂于1924年創作了這套版畫,共50幅。這些版畫是令人震撼的,甚至是令人作嘔的,戰爭的殘酷、士兵的悲慘命運以及人性的喪失在這裡暴露無遺。“如果誰在這些畫面前不下決心成為一個反戰者,他簡直就不配做人”,《柏林午報》如是評價。

《在瓦斯中行軍的突擊隊》(Assault Troops Advance Under Gas),奧托·迪克斯,1924年

除戰爭題材外,迪克斯還刻畫了街頭的流浪漢、娼妓、放蕩而迷茫的知識分子,甚至是底層的謀殺場景,他悲觀嗎?他是在預測災難還是歡慶自由?事實上,他一點也不悲觀,且看他為女兒親手製作的畫冊,以及下面和妻子的生活照,他是一位快樂的藝術家。他對人類有種深切的熱愛。他的藝術讓我們思考“頹廢”的意義,在扭曲的人物形象中他埋下了對社會進步與自由的堅定信念,1927年的繪畫《在豹皮上斜倚的女人》(Reclining Woman on a Leopard Skin)中,伏在皮草和絲綢上的女人雖然粧容浮誇、舉止粗俗,但目光強硬、智慧、富有挑戰意味,很像他的經紀人喬漢娜·艾(Johanna Ey)。

《奧托·迪克斯與妻子瑪莎》,奧古斯托·桑德,攝于1925-6年

《在豹皮上斜倚的女人》(Reclining Woman on a Leopard Skin),奧托·迪克斯,1927年

魏瑪時期的夜生活大量出現在迪克斯瘋狂的達達主義繪畫中,極具顛覆性與啟示性,這是他表達自由的方式。也許當時他認為德國會走上共産主義道路,而不是納粹。然而希特勒執政後在藝術領域採取的首要行動就是清除德國的“頹廢”藝術,試圖代之以新的“日耳曼藝術”,包括迪克斯在內的一批藝術家和作品遭到清洗。

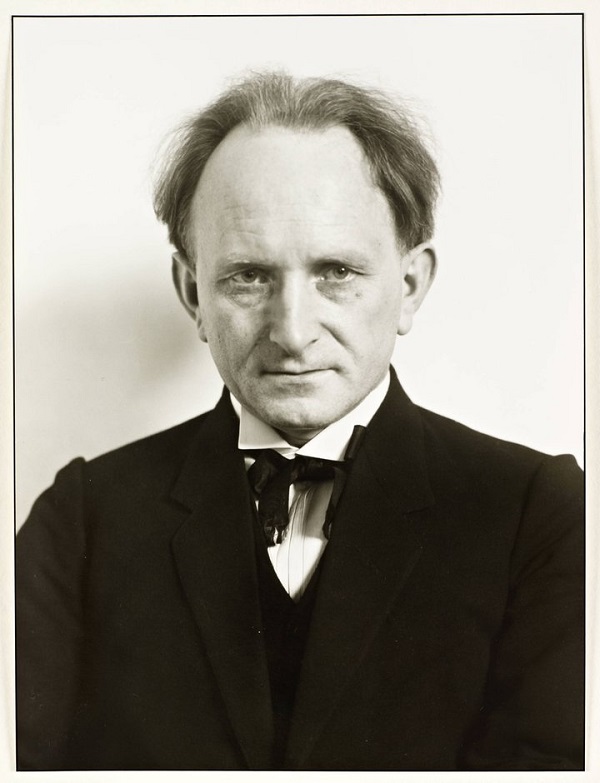

奧古斯托·桑德,1925年

與迪克斯並列的另一個展廳裏,是奧古斯托·桑德(August Sander)的攝影作品。它們以更冷靜、疏遠,也很可能更精確的視角記錄了1920年代的德國社會。

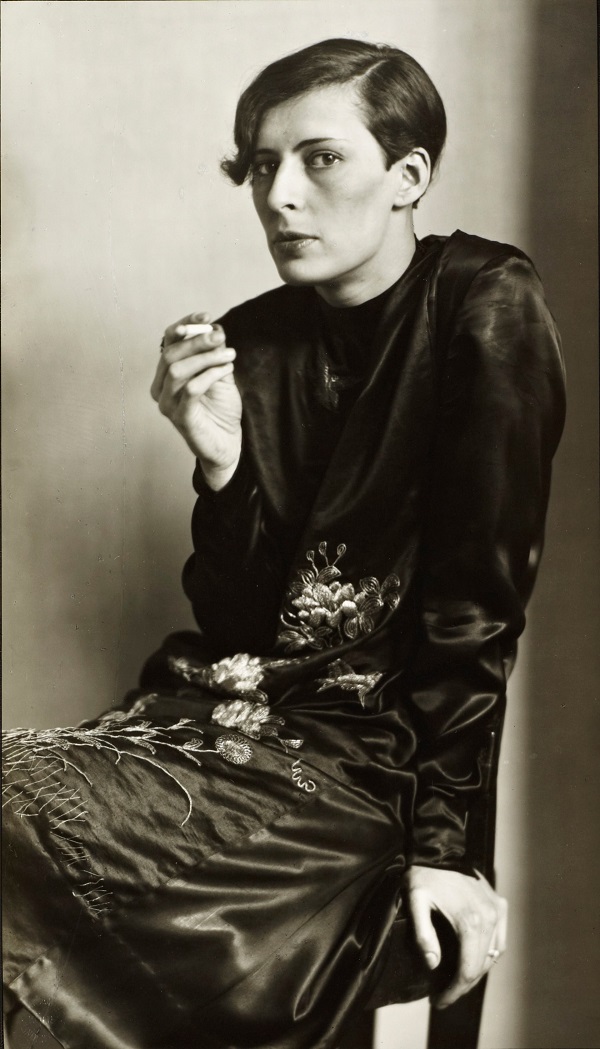

《西德電臺的秘書》(Secretary at West German Radio),奧古斯托·桑德,1931年

碰巧的是,尖刻的迪克斯也出現在桑德的鏡頭中,但與糕點師、孩童、盲人、工廠主、共産黨人、學生,或任何一位魏瑪德國時期的人並無不同,都是當時社會的一部分。桑德的焦點只放在他們的臉與服飾上,背景虛化,一百年後的我們重新審視時還能感覺到十足的衝擊力。從未完成的巨作《二十世紀的人》(People of the Twentieth Century,共146幅照片)來看,各行各業的人物和他們嚴謹、不拘言笑的姿態就好像是一個個標本,令人驚愕,卻又讓人看到了沉浸在保守又森嚴的等級社會中最真實的人民。因此這些照片絕對不是桑德浪漫的個人主義的想像,而是現實最直接的體現,難怪有人將桑德的作品比作左拉的小説,是“比現實主義還要真實的自然主義”。

《警官》(Police Officer),奧古斯托·桑德,1925年

在1929年介紹桑德第一本攝影集的文章裏,小説家阿弗萊德·都柏林(Alfred Döblin)認為桑德的作品是“研究過去30年文化、經濟歷史的絕佳材料”。確實如此。如果説迪克斯將我們引入他狂熱的內心,那麼桑德就是一位客觀的馬克思主義歷史學家。他鏡頭中沒有個人身份,每個人都是一個群體、階級或性別的代表,極富科研價值。

迪克斯與桑德最明顯的區別在於,前者眼中到處是性與暴力,而後者則看到一個非常保守的社會。他既拍攝這些城市裏的藝術精英,比如迪克斯,也拍偏僻地區舉止古拙、僵硬的人們。於是有了眼前所見的農民、他們的孩子和一位牽著獵狗的鄉村教師,我們盯著這些照片,不知道納粹統治下的他們命運如何。

《年輕的教師》(Young Teacher),奧古斯托·桑德,1931年

桑德的作品説明在當時的德國,迪克斯這樣的前衛知識分子是絕對的少數派。遠離柏林酒吧的喧囂之外,大部分德國人仍舊生活在等級森嚴的社會習俗中。

換句話説,這就是迪克斯和其他達達主義者極力反抗的社會。究竟誰的眼睛所見為實呢?眾所週知,納粹黨當政後,魏瑪時期的實驗藝術被消滅了,而桑德照片中恪守秩序的德國人仍然日復一日遵守著秩序。幸運的是,迪克斯與桑德都躲過了納粹的劫難,桑德甚至用鏡頭記錄下了大屠殺受害者,多年以後,漢娜·科赫的畫冊重見天日,畫冊中天真可愛的形象,終於迎來了最終的自由。