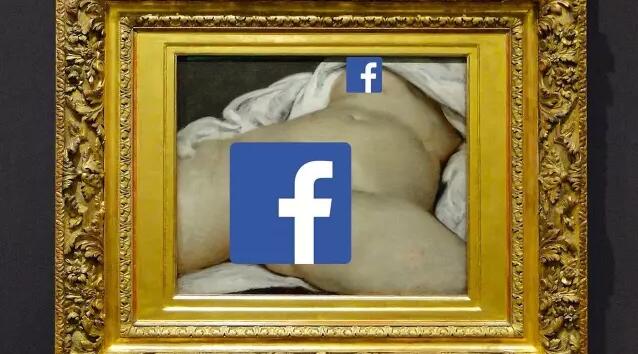

不夠成熟的審查制度,讓社交網路受到專業人士的質疑,庫爾貝的作品《世界的起源》就曾經遭到臉書的遮罩 圖片:youtube

就在剛剛過去的5月,世界上最大的社交網路——臉書(facebook),在其創始人馬克·扎克伯格的帶領之下,舉行了一系列慶祝活動,以紀念其線上活躍用戶數量超過20億。除了臉書、推特(twitter)和Instagram這些流行在全球的社交網路巨頭,相信國人對手機應用“微信”在當今的統治地位也有著深刻的認識。這些社交網路對我們的生活有著巨大的影響,而對於藝術界和藝術家,它們又有著何種影響呢?近日,全球數家媒體紛紛發文,關注這一藝術界不得不面對的問題。

美國《洛杉磯時報》(Los Angeles Times)于6月的最後一天發表《藝術家早已離不開社交網路,但是它對藝術來説真的是好事嗎?》一文,直接指責了當下數家社交網路公司對於藝術過於嚴苛的審查制度。聯想到2016年庫爾貝那幅描繪女人私處的名畫《世界的起源》被臉書網遮罩,從而引起上傳其圖片的法國教師的抗議和索賠事件。可以説,藝術界和當下如日中天的社交網路平臺,似乎還不是那麼“相容”。

觀眾在草間彌生的展覽上自拍 圖片:Instagram

無論是臉書、Instagram,還是中國的微信,它們的大多數用戶都有一個習慣——自戀式地展現自己的生活或者內心世界。現代藝術品,尤其是那些色彩鮮艷的裝置作品,往往成為了某些人自拍的“絕佳背景”。一些明星藝術家,如達米安·赫斯特或者草間彌生的作品尤其成為自拍者的最愛。對於這樣一種現象,以相對公平和獨立著稱的英國《獨立報》近日發文《藝術只是我們自戀的工具嗎?》,諷刺了藝術品在公眾傳播中被“不公平對待”的現象。通過社交媒體,以往被視為精英專屬的藝術品的確得到了更加廣泛的傳播,但某些公眾對藝術變相地“私有化”,卻成為了藝術走向大眾的障礙。

儘管社交網路為我們的生活帶來了巨大的便利,但事實上,這些連通世界的通道,卻很少成為藝術家晉級的途徑。近來,知名的藝術網站artnet發表《為什麼網際網路改變不了無名藝術家的現狀?》一文,深入剖析了藝術經銷商對社交網路和數字革命的不屑。他們認為:“網際網路形成的藝術市場裏,是沒有人去把關的。當消費者面臨著選擇,他們只會購買那些更加出名的作品,而不會聽從藝術界專業人士的建議。”從當下的藝術市場來看,此話不假。

如今的社交網路不僅成為了世界上最大的媒體平臺,也徹底地改變了文化藝術交流的途徑和發展的趨勢。著名藝術評論家本·戴維斯(Ben Davis)在他新撰的文章中寫道:“臉書所做的,是讓博物館和畫廊更多地接管我們對美的理解……從某些意義上來説,藝術才是真正革命性的技術。”社交網路和技術的進步改變世界,這是不爭的事實。然而藝術和技術的和諧共生,甚至相輔相成,在當下世界媒體的眼中,似乎還只是社交網路巨頭的一廂情願。