他的《思想者》享譽全球,世人皆知,一生勤奮工作,敢於突破官方學院派的束縛,走自己的路;他善於吸收一切優良傳統,對於古希臘雕塑的優美生動及對比的手法理解深刻並探索出自己的藝術語言,其作品架構了西方近代雕塑與現代雕塑之間的橋梁,他就是羅丹。

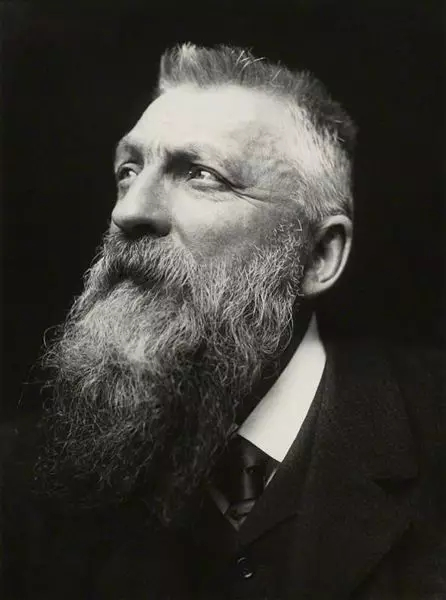

奧古斯特·羅丹(Auguste Rodin,1840-1917),法國雕塑藝術家。他在很大程度上以紋理和造型表現他的作品,傾注以巨大的心理影響力,被認為是19世紀和20世紀初最偉大的現實主義雕塑藝術家。

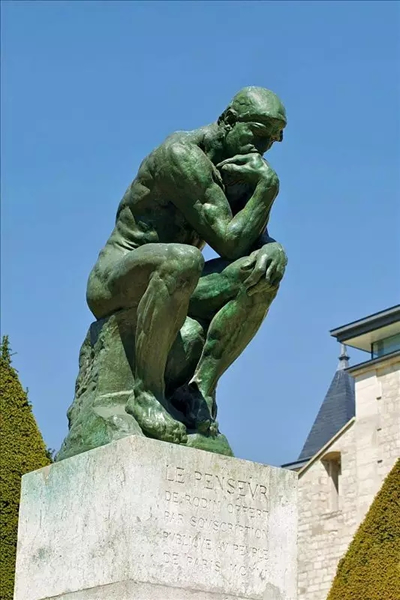

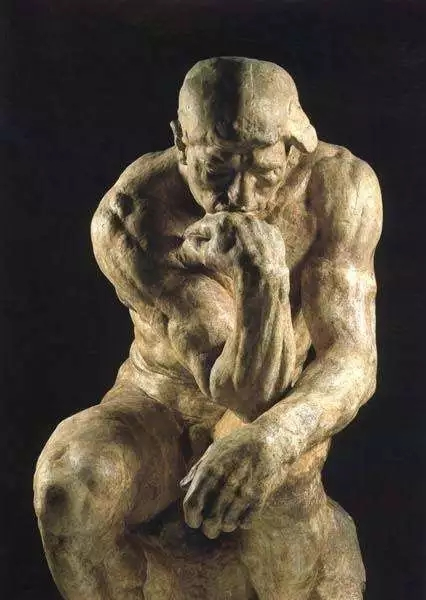

羅丹,《思想者》,1902-04,青銅雕塑,高180cm

在19世紀,雕塑總是被寄予某種資訊:教育大眾、表現宗教或神話故事……其主題總是與西方文化緊密相連。在羅丹之前,雕刻家都嚴謹地,慎重地把完整的雕像安置在神龕裏、基座上,留給後世。而羅丹是第一個擺脫這種框架以突出人體本身表現力的雕塑家,其雕塑的人體表達出的是人類共有的激情。而從當時的傳統雕刻觀點來看,羅丹把雕刻引入了歧途,引入絕境。他説“忠於自然”,而在他的手中,人體已經開始扭曲,他説尊重傳統,然而他已經把雕刻從紀念碑功能中游離出來。

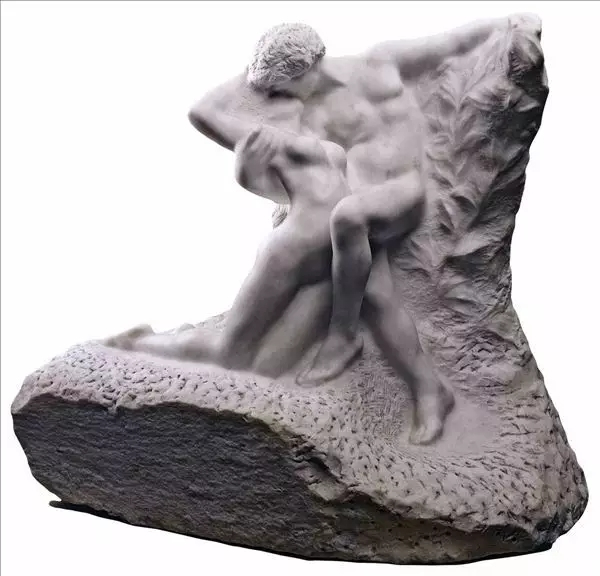

羅丹,永恒之春,1897,青銅雕塑,高77cm

當然只有一個例外,那是米開朗基羅。米開朗基羅也在用人體寫心靈,他説:“皮膚比衣著更高貴,赤裸的腳比鞋更真實。”當神從神龕上走下來,英雄從基座上走下來,我們於是看到他們額頭上的陰鬱,頰邊的淚痕,胸前的傷口,腳底的腫泡,我們會像一個母親抱住他們,撫摸他們受難的身軀,而這身軀上釋放的即是他們靈魂的痛苦。

羅丹,丹娜(大理石)

羅丹也是第一位展出不完整形體卻將之視為已完成作品的雕塑家。他這種理念自19世紀末便開始出現。他要是覺得在一件作品中,胳膊並沒有什麼意義,就不會繼續添上胳膊,就這樣展出。羅丹不再像一些希臘雕塑家那樣相信理想化的完美體形。他將視角轉向自然,認為自然從不出錯,真正醜陋的是通過扭曲雙眼所見來使之變得迷人的謊言。

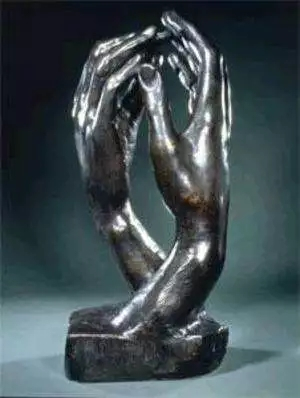

羅丹,手

你們要真實,青年們;但這並不是説,要平板地精確。世間有一種低級的精確,那就是照相和翻模的精確。有了內在的真理,才開始有藝術。希望你們用所有的形體,所有的顏色來表達這種情感吧。——羅丹

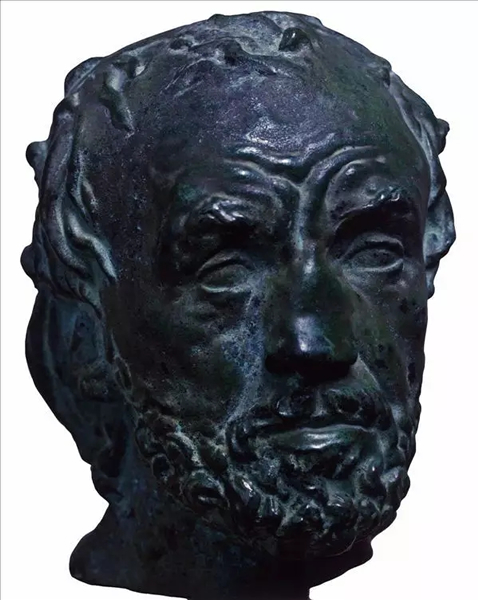

他的朋友們曾對他評價:他給意外留出很大空間。高大的維克多·雨果像在一次摔倒後留下了凹凸不平的額頭,而羅丹認為並不需要完全修復。

雨果胸像

所謂大師,就是這樣的人:他們用自己的眼睛去看別人見過的東西,在別人司空見慣的東西上能夠發現出來美來。拙劣的藝術家永遠戴別人的眼鏡。——羅丹

然而,羅丹的作品一面為人理解和支援,另一面卻多次被人攻擊和嘲諷。但他始終堅持面對所有的質疑,一生攀登,並終於登上米開朗基羅之後的又一高峰。

年輕時的羅丹得以進入巴黎一所專門培養工藝美術技工的學校學畫,但不久便因買不起油畫顏料而轉入雕塑班,並成為當時著名動物雕塑家巴耶的學生。3年的學習使他打下良好的傳統雕塑基礎,但他3年報考巴黎美院而不中,一個主考官給他的評價是:“此生毫無才能,繼續報考,純係浪費。”

羅丹的藝術生涯是從《塌鼻男人》開始的。這是一件直接來自生活的作品。由於請不起模特兒,羅丹只好請了一個塌鼻的乞丐畢比給他當模特兒,只要給飯吃就行。這個乞丐看去是一個塌鼻而面容醜陋的老人,但羅丹卻從一個雕塑家的角度發現了他的美,於是他在作品中極力強調他面部的起伏和扭曲感,似乎這裡面就存在著不是他一個人而是整個人類的愁苦和淒涼。這種直接從生活中選取素材,如此逼真地再現眼見的真實的觀點,它表現了這個時代的一致追求:廢除一直統治美術的學院派的理想化的真實觀,賦予藝術以現實的直接性。它也因此而反映了另一個觀點,既以現代的“醜”,反對傳統學院的“美”。這種“醜”在我們今天看來其實只是一種現實性的真實,但在當時卻是一種反叛。

《塌鼻男人》,1864,青銅雕塑,高24cm

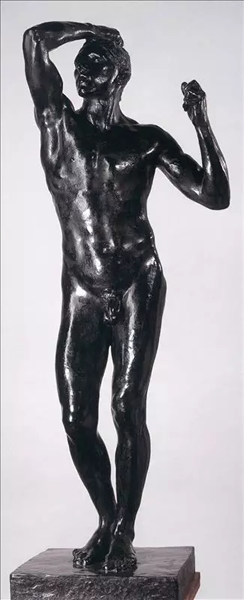

實際上,羅丹真正精確寫實但也是他最受攻擊的作品還是《青銅時代》。1876至1877年,羅丹完成了這件最初稱為《受傷的戰士》的作品(他去掉了原先有的梭鏢並取名《青銅時代》,意謂人類的覺醒)。

《青銅時代》,1877,青銅雕塑,高181cm

這是一個青年男子的全身雕像,他似乎剛從沉睡中甦醒過來,但渾身卻充滿了生機,堅實有力的肌肉下面仿佛正流動著血液,他舒展著身體均勻地呼吸著。整個姿態和面部表情十分和諧,他舒展全身,正在解脫一切束縛,開始發出內在的力量。全身的輪廓結構不僅均勻、完美,並體現了精確的解剖知識。而當羅丹把這件作品送去沙龍展覽時,人們被如此真實的雕塑嚇呆了,被評論界認為是用人體澆鑄而成的,羅丹一時間成了下流的騙子。

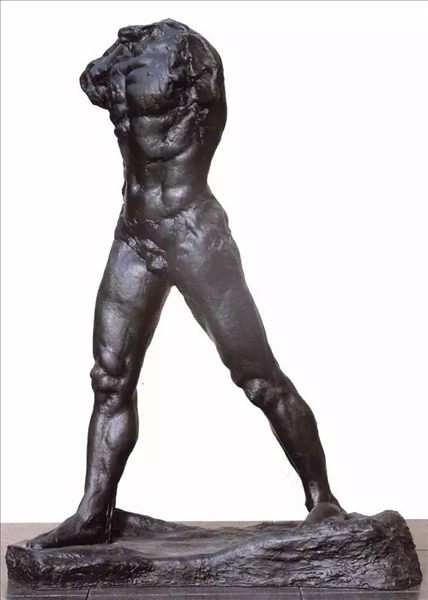

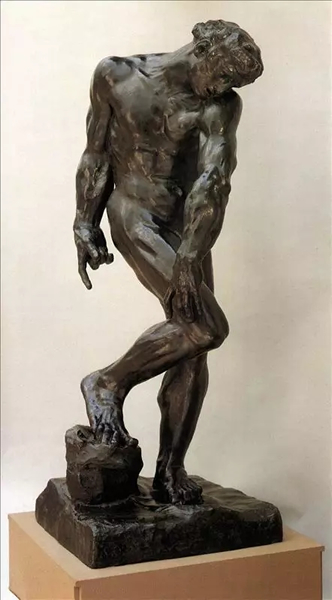

《行走的人》),1907,青銅雕塑,高214cm

羅丹憤怒地當眾即興做了一個無頭人體(羅丹稱它《行走的人》),以證明他紮實的寫實能力。這個事件説明,在從傳統走向現代的過渡中,甚至連藝術家自己也沒有充分意識到其革新的意義所在,而也與普通觀眾一樣,認為雕塑只是“雕”與“塑”的産物。但羅丹在真實性探索上的意義卻無法忽視。

羅丹的雕塑作品其實是也不無傳統的影子。他的《塌鼻男人》的羅馬化和《青銅時代》的希臘化意味是明顯的,只是羅丹更強調了自己的現實主義的當代氣息。羅丹曾在告誡青年藝術家時説過:“你們在尊重傳統的同時,要善於分清其中包含的永遠有益的東西:對大自然的愛和誠實的態度。這是天才的大師們的兩種強烈的情感……傳統本身建議你們不停地追問現實狀況,而不允許盲目地服從某一個大師。”這就是羅丹基本的藝術態度。因此,從1880年開始,雖然他的手法逐步從古典寫實性走向了寫意,但這一現實主義方向始終是羅丹藝術的基礎。《青銅時代》雖受到非難,但也使羅丹出名了。

羅丹,沉思(大理石)

《睡眠》,1889-94,大理石雕塑,48x56x48cm

要有耐心!不要依靠靈感。靈感是不存在的。藝術家的優良品質,無非是智慧、專心、真摯、意志。像誠實的工人一樣完成你們的工作吧。——羅丹

《地獄之門》,1880—1917,青銅雕塑,635×400×85cm

羅丹最具代表性的作品之一就是《巴爾扎克》,巴爾扎克是法國19世紀文壇巨星,他的作品具有浪漫主義激情和批判現實主義的精神。羅丹對他非常敬慕,十分樂意為他塑像。所以1891年法國文學家協會委託羅丹雕塑一尊巴爾扎克像時,他當即表示我要做一番非同尋常的事業。在羅丹10歲時,巴爾扎克就已去世。因此在形象的塑造上,他做了大量的閱讀、考察和研究,前後作了四十多件形象習作,著意刻畫一代文豪的外貌和精神特徵。雕刻家認為,創造形似的巴爾扎克不是主要的,我考慮的是他的熱情工作,他的艱難生活,他的不息的戰鬥,他的偉大的膽略和精神,我企圖表現所有這一切。

他為巴爾扎克像製作了許多泥稿,都是赤裸的,身體的肌肉強壯結實,用他的話説,“像一頭公牛”,鼓著圓肥的肚子,顯出暴躁而帶世俗氣的性格,那是每天深夜披衣起來,啜著濃烈的咖啡,寫“人間喜劇”的作者。為了雨果紀念像,他也做了許多裸體的泥稿。那是八十歲老人的軀體,皮下沉積了厚的脂肪,也許只有如此龐然渾重的體魄才能負載得起一個巨大的創造者的靈魂。

《巴爾扎克紀念碑》),1898,青銅雕塑

羅丹塑造的巴爾扎克是個夜間漫步的形象。文豪習慣於夜間穿著睡衣工作,所以羅丹讓他披著睡衣在星空下沉思,那寬大的睡衣包裹著屹立的巨人。據説原來作的小稿中,巴爾扎克有一雙智慧的手。羅丹在徵求他的學生、助手布德爾的意見時,布德爾讚美地説:“他這雙手雕得太好了!”羅丹聽後拿起錘子就砸掉了這雙手,因為他怕這雙手過分突出而讓人忽略了主要的部分。人們看到的巴爾扎克,雙手被睡袍緊緊遮蓋,面部精神被突現了出來,在月光下好像獨自整夜在行走、思考。

作品完成後,出人意料的是委託人拒絕接受,甚至指責這尊雕像像一隻企鵝、一個雪人、一堆煤、一個怪胎、不成形的幼體動物。還有人認為巴爾扎克像是19世紀末頹廢風氣和精神錯亂的象徵。即使一些善良的人也認為它“哲理過多,造型不足”。法國文學家協會決定廢除合同,理由是他們在“粗製濫造的草稿”中很難認出巴爾扎克的形象。面對這一切批評、指責,羅丹卻説:“我的巴爾扎克像,他的動態和模樣使人聯想到他的生活、思想和社會環境,他與社會生活是不可分離的,他是個真實的活生生的人。”他還認為“巴爾扎克像是我一生的頂峰,是我全部生命奮鬥的成果,我的美學理想的集中體現”。

你們不要浪費時間,在交際場中或政治圈裏去拉關係。你們會看到許多同行,勾心鬥角,謀求富貴──這些不是真正的藝術家;可是其中不乏聰明的人。如果在他們的地盤上打算和他們爭名逐利,你們將和他們同樣浪費時間,就是説耗盡你們的一生──那就再不剩一分鐘的時間給你們去做一個藝術家了。

另一件羅丹極為著名的作品就是《思想者》,這是一個強勁而富有內力,成熟而又深刻的形象。那生命感強烈的軀體,在一種極為痛苦狀的思考中劇烈地收縮著,緊皺的眉頭,托腮的手臂,低俯的軀幹,彎曲的下肢,似乎人體的一切細節都被一種無形的壓力所驅動,緊緊地向內聚攏和團縮,仿佛他凝重而深刻的思考是整個身體的力量使然。羅丹認為深刻的思想是靠富有生命活力的人體來表現的,所以,他的人體雕塑不僅展示人體的剛健之美,而且蘊藉著深刻與永恒的精神。

思想者

然而《思想者》在1904年沙龍上展出,但這個巨大的雕像使羅丹在晚年又一次受到了猛烈的攻擊。美術學院、法蘭西學院的支援者們稱它為“妖怪”“猿人”。羅丹的朋友們籌集了15萬法郎買下了這座塑像作為對反對派的答覆。

欣賞羅丹畢生的作品,我們也就鳥瞰了人的生命的全景。從嬰孩到青春,從成熟到衰老,人間的悲歡離合,生老病死,愛和欲,哭和笑,奮起和疲憊,信念的甦醒,絕望的吶喊……都寫在肉體上。羅丹的人體不但留下歲月與苦難的痕跡,而且往往是殘缺的。

《吻》,1901-04,大理石雕塑,182x122x153cm

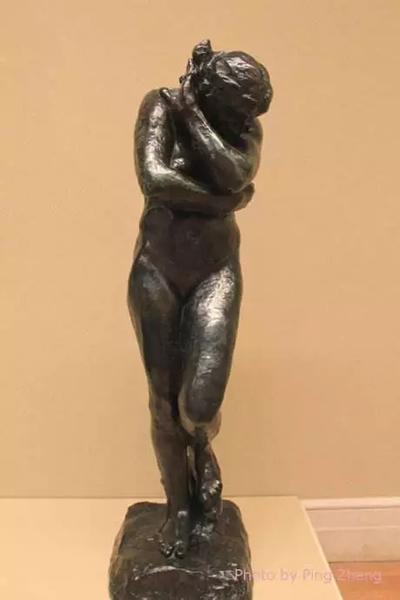

亞當,1880,青銅雕塑,高194cm

夏娃,(1881)

無疑,羅丹是一個擁有精湛技藝的藝術家,他説:“沒有靈敏的手,最強烈的感情也是癱瘓的。”同時他又是一個有大智慧的人,並不認為有了一雙靈敏的手就算藝術家。他説:“在做藝術家之前,先要做一個人。”每天有那麼多年輕人、中年人、老年人從世界的各個角落來到巴黎羅丹美術館,在他的雕像之間徘徊、沉思,因為那些青銅和大理石不只是雕刻,那是,用他自己的話説,“開向生命的窗子”。