Take off起飛,2012

事實上,羅傑·拜倫(Roger Ballen)的作品對於絕大多數人來説,幾乎是可以完全想像的,這是一個人們可以在各類傳媒與書本中閱讀到的名字,隨意檢索就能跳出許多資訊:這個人1950年出生於紐約,1974年移居南非共和國,早期拍攝了南非偏僻村落裏布爾人的生活,後來開始用導演式的方式關注心理與空間的關係,荒誕、腐爛、塗鴉、沉鬱、幾何等等關鍵詞構成了人們想像中的羅傑·拜倫。

拋開早期的《Boyhood》《Dorps》兩部作品,羅傑以這樣一種置景擺布的方式進行實踐,從《outland》(外域)到《Asylum of the Birds》(鳥的庇護所)也有至少超過六個不同的系列,由於羅傑的美學建構所呈現的樣貌太過突出,以至於人們津津樂道的幾乎是建立在審美範式所表現的感覺上,而對於這樣一個創作軌跡大於某個系列的“攝影史上的名字”來説,似乎再沒有比進入到一種整體談論更加適宜的方式了。

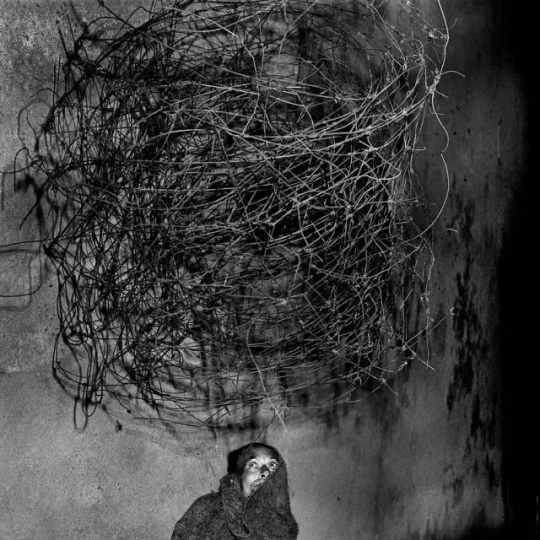

Twirling Wires快速旋轉中的電線,2001

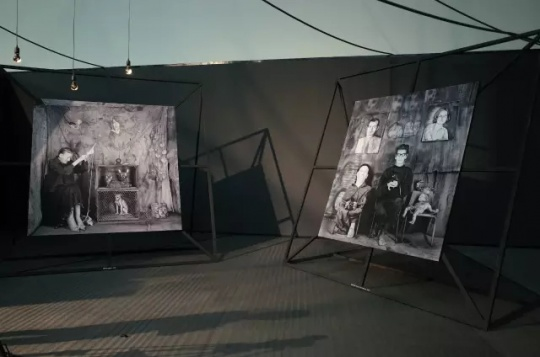

而日前于中央美術學院美術館正展出的“羅傑·拜倫:荒誕劇場”的個展上,則同樣選擇了一種整體展現的方式,展出的作品消解了它們所在的系列,而是以照片本身作為一件暫時具有獨立性的作品出現,不同大小的照片被裱在黑色的木架上落地展示,《懸挂的豬》與《薄片》兩張照片則印放出巨大尺幅懸挂在天花板上,展覽同時展出了一件裝置作品《心靈之域》和錄影作品《心靈劇場》,現場通過黑色的墻體與幕布,座椅與吊燈等搭建,形成了如羅傑·拜倫作品中的置景現場般的空間,展覽則發生於這個物理上類似“劇場”的環境中。

“羅傑·拜倫:荒誕劇場”個展現場

“羅傑·拜倫:荒誕劇場”個展現場

“心靈之域”裝置現場

讓我們再重新整體視檢一下羅傑·拜倫的攝影。一方面,他拒絕媒介(攝影)內部的延展性,而無限鍾情于攝影的扁平化;另一方面,所有擺布、裝置、塗鴉卻又無可回避地讓位於攝影,這是一個讓人們在單一媒介中看到混合美學的極端特例。通過事物與現實分離並使用另一場景來抵消現實,在這裡出現的事物都在另一種秩序下不得不服從於羅傑·拜倫所製造的規則。

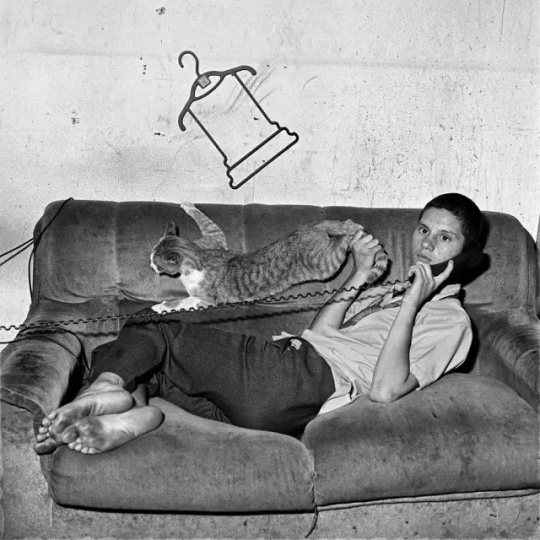

Eusene on the Phone(尤金正在打電話),2000

當我們如此集中觀看現場這些像是被進行了“整群抽樣”的羅傑·拜倫作品時,一些內在於藝術家自覺的視覺共性開始浮現,最為明顯的便是,無論一幅畫面的元素是複雜多重的還是簡單明晰的,人們總能在其中兩個(或三個)元素形成的互動關係中迅速地接收到某個聯繫。

而在羅傑的擺布中,事物被圖形化以後的關聯自始至終貫穿著他的許多作品,比如交叉的雙手與墻上的塗鴉;人物嘴的形狀與背後的電線;甚至在擺出的某個具有儀式感的姿勢與一把椅子之間,它們好像在抽象與具象,此維度與彼維度間相互進行著不同程度的戲倣,同時又夾雜著相互影響繼而産生整體的荒誕感。於是,我們也看到羅傑的作品總像是把一幅畫面撕裂成幾段看起來毫不相干的敘事一樣,而串聯其中的則就是這些圖形化的相像,背景,人物,物件(包括動物)三者之間在不同維度與形態間産生連結。

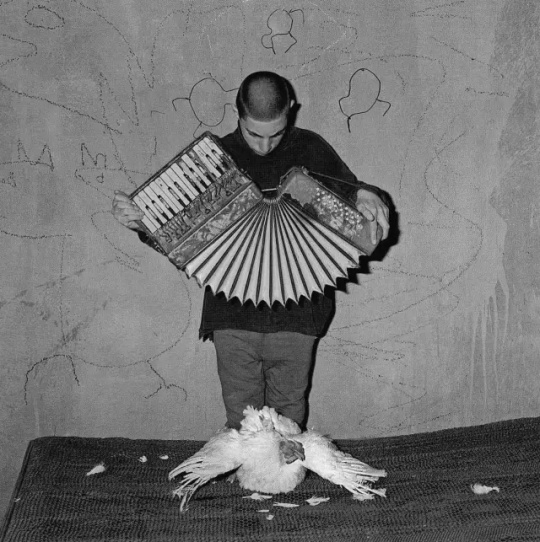

Eulogy(悼詞),2004

當合理與常態被強行驅逐出真實的時候,荒謬就已經進入到了事物本身,正像鮑德里亞所談論的,事物(自覺地)實施了一種人造的與反諷的功能。而羅傑·拜倫總能嗅到那種遠遠的先於我們在作品中看到的矛盾與衝突(的事件或者説群體又或者説素材...),再附加上羅傑的構建,事物就是那麼情理之中地主動承擔了把反諷之光投射于自身的責任。於是,從中我們要明確的是,儘管羅傑使用了這樣一種荒誕(當然荒誕)的方式來提出、解決著他所關注著的諸多駁雜的問題,邊緣與主流、庇護與開放、生存與衰竭……卻從來都不是將矛頭拋向荒誕本身。

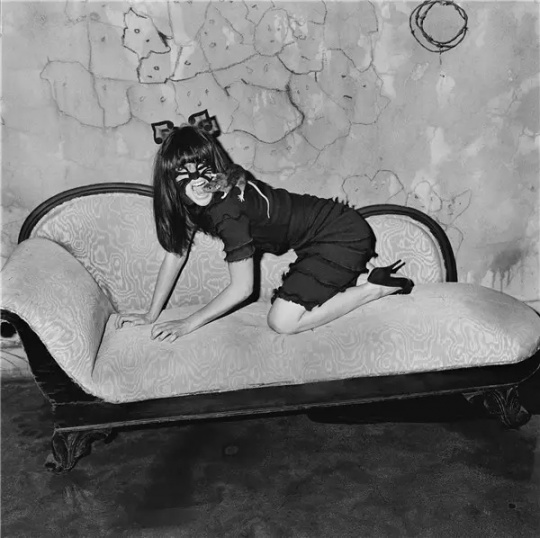

Selma Blair and Rat(塞爾瑪·布萊爾和老鼠),2005

而對於一個我們幾乎可以在發達的傳媒下完全想像的藝術家來舉辦個展這件事,除了作品本身(物理性/非物理性)的觀看以及展覽現場感的體驗外,筆者總會去想,究竟無法想像的部分會有什麼,或者説等待一個展覽之中不可預期部分的到來。而對於本次羅傑·拜倫的個展來説,毫無疑問地莫過於黑色封閉空間內的錄影作品,分別放映了羅傑導演南非團體Die Antwoord的MV《I fink you freeky》和2016年的新作《Theatre of the Mind》(心靈劇場),它們在一個真正意義上的劇場模型中,解構了人們對於以往“羅傑·拜倫的攝影”的想像,如同一種邊緣的反叛,讓人們開始察覺到習以為常的軌跡是不在於如何形式的體質中的(即使,那是存在於流行文化中的一支MV)。

事實上,除了這兩部錄影以外,羅傑·拜倫的每一部作品幾乎都會有一個平行于他的攝影而存在的紀錄片(展覽中未展示,可以在YouTube進行檢索),而羅傑的攝影又剔除了素材本身的敘事,紀錄片則成為了絕妙的補充,以《鳥的庇護所》系列為例,由於人們已經習慣於羅傑拜倫的構建,以至於在照片中人們其實無法直觀地察覺到任何有關於那個“庇護所”下出入自由的鳥類與人畜同處一室的瘋癲景象的對峙關係的。而每一部簡短的錄影都以一種極具羅傑·拜倫式的另一種方式交代了那些若隱若現的線索。

作為一個觀看者,我是又如此偏激地著迷于這些增補與系統之外的部分。