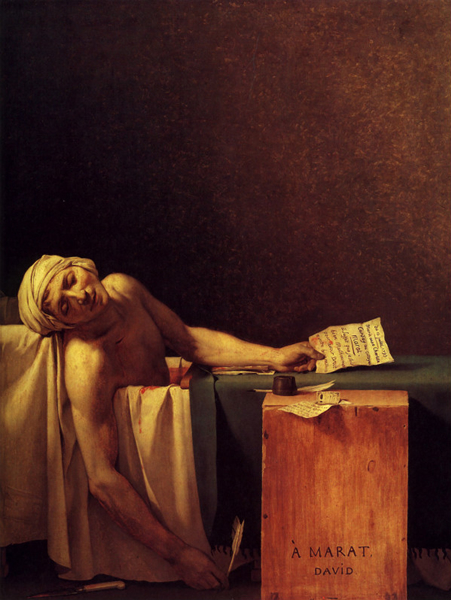

雅克·路易·大衛的名畫《馬拉之死》

作為新古典主義的代表作之一,大衛的這幅畫作,從視覺藝術的角度上來看,無疑是傑出的。無論是構圖、色彩還是用光的佈局,都具有非同一般的影像之美。通過非凡的藝術創造力,大衛成功地將一個暴戾的獨裁政客,包裝成一個具有慈悲心的、無私的聖徒。

《馬拉之死》

畫面中的馬拉,是寧靜安詳的,仿佛睡去了一般,帶著悲憫的神態,讓人怎麼也想像不到他圓睜豹眼喊著要砍下路易十六的腦袋的樣子。光照在他的額、他的肩上,如大理石般的肅穆。猶如來自米開朗基羅繪畫中的英雄般健碩的手臂,無力地垂到地面,手上捏著一支斷了羽尾的羽毛筆,“英雄仿佛在緊張工作的時候,累得睡著了”。沾了血的刀掉在地上,鎖骨下面有一個不大但致命的刀口,流出的血把浴缸裏的水染紅了,一種內斂而又震撼人心的悲情油然而生。看到這樣的畫面,讓人感到惋惜,這麼一個小小的傷口,就讓我們永遠失去了一位“大英雄”。

在營造馬拉“聖徒”形象的技巧方面,大衛畫的馬拉整體姿態,特別是下垂的胳膊,巧妙地將觀畫者的感受與耶穌基督下十字架的印象聯繫了起來。作為一個天主教國家,耶穌基督下十字架時的形象,通過各位知名或不知名的畫家,存在於天主教世界的各個角落,拉斐爾等大畫家都有過類似的表達。

《基督被解下十字架》拉斐爾1507義大利

《卸下聖體》羅吉爾·凡·德·韋登1435尼德蘭

《基督被解下十字架》阿列格利·柯雷喬1525義大利

《基督下十字架》胡塞佩·德·裏貝拉1640西班牙

於是輕輕巧巧地,通過這種構圖,馬拉就被神聖化了。為了更好地突出效果,大衛還將馬拉浴室的其他裝飾去除,將墻壁大面積深色留空,將原先靴形的浴缸做了更為簡單的改造。一個樸素而破舊的木箱,兩塊樸素而簡單的毯子和床單,在床單的一角,大衛用他超凡脫俗的寫實技巧,低調內斂而又醒目地畫上了補丁,以表現這位“人民之子”是多麼的簡樸。

大衛是個做事非常細緻的寫實主義畫家,不放過畫作中的每一個細節,馬拉手上的便箋和桌上的字條,他都不遺餘力地寫上具體內容。手上的便箋寫的是:“1793年7月13日,瑪麗·安娜·夏洛蒂·科黛致公民馬拉:我十分不幸,指望能夠得到您的慈善,這就足夠了。”而木箱上便箋上寫的則是:“請把這五個法郎的紙幣給一位五個孩子的母親,她的丈夫為祖國獻出了自己的生命。”這裡的科黛,就是刺殺馬拉的那位女士。從這些文字來看,似乎是刺客利用了馬拉的善心(有箱子上的善舉作證)才得以成功。

然而現實並不是如此。科黛小姐以向馬拉舉報康恩地區的吉倫特黨人為名,進入馬拉的浴室。事後的審訊記錄表明,當時科黛小姐向馬拉舉報了18名吉倫特黨人,馬拉一一記下,並表示第二天就要按名單抓人並送他們上斷頭臺。此時科黛掏出小刀,一刀刺殺了馬拉,然而她並沒有逃走,而是靜等被抓捕。所以,當時馬拉手上的便箋,應該是那張他準備處決的18人名單。因此,我們有理由懷疑,桌子上充滿慈善溫情的錢和撫恤信,也來自大衛的杜撰而非事實。

對於大衛的細心,我們還能説什麼呢?大衛不僅忽略了或者説視覺上修復了馬拉渾身的“皰疹性皮炎”導致的潰瘍,從而不讓觀者對馬拉出了名的醜陋形象産生噁心;又為馬拉的手上的信箋,填上動人的內容。這樣的藝術創造,為的是打造一個聖徒般的馬拉,引起不明真相的觀者對刺殺者的痛恨。

刺殺者科黛

那麼刺殺者科黛是名怎樣的女子呢?

這幅畫作是法國畫家保羅·波德里(Paul-Jacques-Aim Baudry,1828-1886)創作的《刺殺馬拉之後的科黛》(Charlotte Corday after the murder of Marat)這也是他唯一一幅表現歷史題材的作品。而下面一幅,據説是科黛的畫像。

從上面的兩幅畫裏,我們看到的是一個安靜而美麗的女子。

夏綠蒂·科黛生於法國諾曼底利尼埃附近的聖薩蒂南一個貴族家庭,母親是古典主義悲劇大師皮埃爾·高乃依的後代。母親和姐姐過世後,父親送其進了岡城修道院,在修道院長大並接受教育,1791年她開始和姑母一起生活。科黛是一個熱愛自由、平等、博愛的法蘭西的徹底的共和主義者,這樣的人和保皇黨人沒有關聯,之所以選擇刺殺馬拉,是由於她實在看不下去馬拉等雅各賓黨人瘋狂的殺戮行為。

科黛認為馬拉這樣的政治屠夫,必將破壞新生的法蘭西共和國,所以在完成刺殺後沒有逃走。在接受審訊時,她説:“我是為了拯救10萬人而殺了一個人,我是為了拯救無辜者而殺了大惡人,為了使我的國家安寧而殺了一頭野獸,在革命前,我就是共和派,我從來就是精力充沛,無所畏懼的。”

馬拉死後

1793年,在雅各賓黨暴力執政期間,對自己的領導馬拉和雅各賓黨,大衛為了表現自己的赤膽忠心,除了畫了《馬拉之死》外,還提出一個匪夷所思的建議:讓人民瞻仰保持著倒在敵人刀下那一刻姿勢的馬拉遺體。

這個建議竟然被採用了。巴黎正值炎夏,死後的馬拉滿身潰瘍,屍體很快腐爛發臭,臉部因痛苦而變形,舌頭伸出在外,怎麼也塞不回去,不得已只好割掉。大衛想的辦法是把馬拉的全身遮住,只留出臉部和一隻手,而這只手還是從其他死人身上切下來接在馬拉肩上的,因為馬拉的手已經爛得不成樣子。據説由於親吻這只手的民眾實在太多,最後它竟從身體上掉落下來。

馬拉死後被他的雅各賓黨的同志送進了先賢祠,但是沒過多久,隨著雅各賓黨被法國人民拋棄,馬拉又被遷出了先賢祠。大衛的這幅畫,也被後來的當局還給了他。但不論怎麼説,通過大衛的包裝,馬拉成功地從一個“革命網紅”上升到一個“聖徒網紅”,在當時以及在多年以後的東方,還依然紅著。

對於歷史上真實的馬拉,西方歷史學家是怎麼看的呢?

著名歷史學家法朗索瓦·米涅(Francois Mignet,1796-1884)在他的《法國革命史》中批評馬拉草菅人命的言行:“帶有一種毫不顧忌的殘酷性,既不考慮法度,也不考慮人的生命。”“在革命時期,有過一些完全和馬拉一樣殘忍嗜血的活動家,但是哪一個都沒有比他對那個時期起到更為惡劣的影響。”

余鳳高《“馬拉之死”與“刺殺馬拉”》

18-19世紀法國的新古典主義,早期號稱是理性而非感性的,遵循唯理主義觀點,認為藝術必須從理性出發,排斥藝術家主觀思想感情;但同時又是號稱倡導公民的完美道德就是犧牲自己,為祖國盡責。不難看出,這樣的口號本身就是互相矛盾的。

當時身為新古典主義領軍人物的雅克·路易·大衛就是這樣的一個矛盾體。作為一個雅各賓黨人,一方面他投票贊成處死國王路易十六的,就像他的同志馬拉所呼籲的:“要挽救祖國,必須砍掉暴君的頭。”另一方面,他又贊成獨裁,所以在雅各賓黨人暴力血腥專政被推翻,拿破侖走上政治舞臺後,大衛從一個雅各賓黨人搖身一變,成為了拿破侖皇帝的御用畫家,再次用生花妙筆,將來自基層靠大炮起家的拿破侖,畫成了俊俏小鮮肉。

大衛畫作《拿破侖翻越阿爾卑斯山聖伯納山口》,畫中的拿破侖俊俏秀美,衣冠華麗。但實際上,拿破侖翻山時騎的不是馬而是驢子,而且一如既往穿的是普通淺藍灰色軍大衣而非紅色斗篷。