“我的藝術的主題是時間。”

——杉本博司(Hiroshi Sugimoto)

上世紀七十年代,杉本剛到紐約時還是個學生。在成名前,他開著他的大眾房車作擺渡人,也往來日本與美國之間做古董生意。

他尤其喜歡南宋畫僧牧溪的畫作。牧溪的風格大多自由放逸,在當時被視為且有悖傳統而不被主流認可,卻在日本備受推崇。杉本他開玩笑地自稱為“宋朝攝影師”,用攝影模倣他的觀念。

我國宋朝美學的確領先世界一千年,至少杉本博司給了肯定的答案。

如今杉本博司把大多數收入都用來收藏古董。他把過去因為生計而買賣古董的自己稱作“因果鎖鏈中的一環而已”,而現在純粹為了收藏而買,他就是成為了“那個束縛于因果鎖鏈中的囚徒”。

奇怪的是,杉本博司同時説他受到杜尚和極簡主義的影響很大。從宋朝美術跨度到當代藝術,他到底在拍什麼?

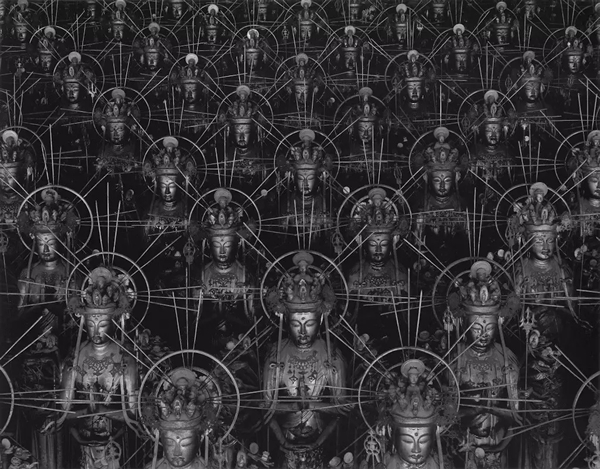

Sea of Buddha |1995

2012年杉本博司第一次來北京辦個展時,我甚至還分不清杉本博司和山本耀司。直到幾年後,我翻到攝影集上的這張照片,才對杉本先生肅然起敬。

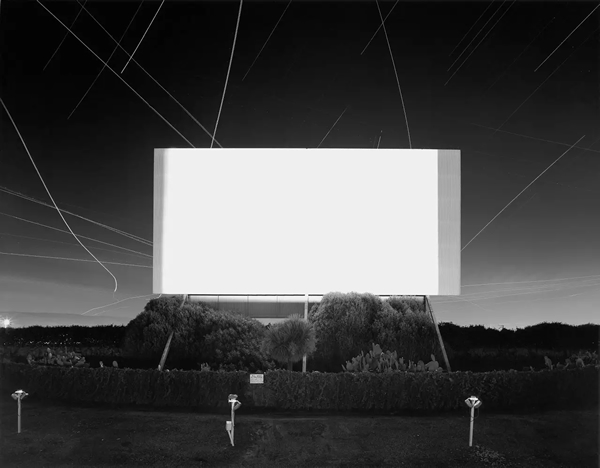

Union City Drive-In |1993

這是他的《劇院》(Theatre)系列作品之一。或許在那之前看多了整齊滾圓的星軌,露天影院的熒幕背後那幾道恣意的流線,就像隕石一樣擊中我。我從沒見過有人這樣拍照。

Trylon Theatre, NYC |1976

這個系列他拍了40年,從他的拍攝方法——把曝光時間設成與電影片長相等——就能看出,這空蕩蕩的影院和空白的熒幕,是他刻意為之。

杉本的攝影從來都是目的明確的,他曾説,攝影使他想像的畫面得以呈現。用這種方式拍攝劇院,源於他小時候看電影的記憶。電影放映完,熒幕回到空白,但我們腦子中留下了記憶。既然相機的發明就是用來替代人眼,那麼把相機架起來“看”一場電影,會是什麼樣的結果呢?

Fox Theatre, Detroit, Michigan |1978

於是他開始用相機拍攝電影。這種拍攝方法聽起來十分詩意,但是實際操作起來非常困難。如此長時間的曝光,中間有絲毫的光線變化或差錯,反映在底片上就會被放大。那些華麗和破敗的細節,都是一個暗房大師無數次的枯燥勞作才換得的技藝,從無到有。

Akron Civic, Ohio,1980

Rosecrans Drive-In, Paramount |1993

這組作品讓他獲得了古根海姆基金會攝影獎學金,於是他走遍了美國上世紀二十年代建造的劇院。

他稱那些浮誇的歌劇院式電影院,是一戰後美國經濟繁榮的炫耀表現。“用灰泥之類的冒牌貨,裝飾成莊嚴肅穆的樣子。我把這種現象稱為早期迪士尼化現象。”再後來,他找尋古老劇院的足記延伸到歐洲。

“Summertime” (1955) at Teatro dei Rozzi. Siena, Italy |2014

如今我們每個人都有看電影的經歷。在一個個因過度曝光而變成虛無的熒幕面前,我們看不見時間,它卻的確留在我們的記憶中。

“相機雖會記錄,但卻不會記憶。”這是最好的總結。

Paramount Theater, Newark |2015

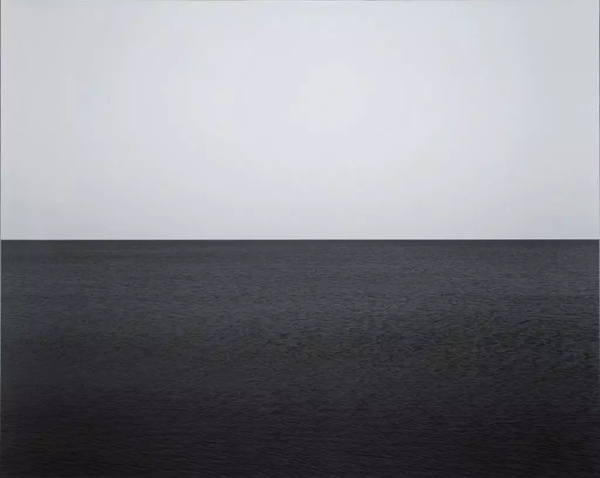

如果説拍攝《劇院》系列的初衷是追尋自己的記憶,《海景》(Seascape)系列是杉本繼續追問人類起源的記憶。海,是他找到的一個入口。

Pacific Ocean, Maui |1989

Tyrrhenian Sea, Priano |1994

就像《劇院》系列裏發光的螢幕一樣,黑白照片中的白色部分通常被默認為是“明亮的”,但在他的《海景》(Seascape)系列中,變得難以判斷。我們只能看到,一條天際線切割天空和海洋。U2的專輯《消失的地平線》,就用了他的照片作為封面。

Sea of Japan, Hokkaido |1986

“我要處理的對像是水和大氣。這兩樣可説是至今為止對人而言變化最少的東西吧。其他世間萬物都隨歲月的流逝而變化。我的藝術的主題是時間。”

拍攝海洋依舊是為了表達“時間”。孕育了萬物的海洋,是所有人類記憶的起點。幾億年來,海洋與天空最接近永恒。“我們和石器時代的人看到的是同樣的海。”

Lake Superior Cascade River |1995

這一系列千篇一律的照片,同樣是他刻意而為之的——把焦距設定在比無限遠更遠。聽起來很和“延長曝光時間”的套路如出一轍。

很多人都愛拍大海,但杉本的大海最有名。在北京個展開幕前的講座,有人問他為什麼要用黑白灰這樣極簡的方式拍攝大海,他的回答是,他有意模倣南宋的繪畫觀念。

Baltic Sea Rugen |1996

Morning Winds, Tasman Sea, New Zealand |2005

把大海簡化到如此,很像羅斯科的色域繪畫。2012年,還真的有策展人將羅斯科的畫作與杉本博司攝影共同展覽。(倫敦佩斯畫廊,名為:DarkPaintingsandSeascapes)

也因為看起來簡單,比起杉本的其他系列,《海景》系列擁有最多的模倣者。但無論怎麼模倣,都是拙劣的。因為杉本的創作,早已跨出了攝影的範疇。

In Praise of Shadow980726 |1998

這幅奇怪的火焰,是一支蠟燭的生命,杉本同樣用相機“看”這它的方式把它拍下來。而下面那些奇怪的枝丫,是杉本用40伏電擊直接在底片上顯影的結果。

他也做裝置、做建築,並最終在小田原找到落腳點。讀他的書,能夠感受到二戰後瀰漫在整個日本民族的挫敗感。或許這也能解釋他為什麼如此熱愛本國文化,並且最後回歸日本。他親自設計的小田原藝術基金會辦公室就將在秋天開幕。(還有幾個藝術展廳、能劇劇場、一個茶館)

Lightning Fields168 |2009

Eiffel Tower |1998

攝影術被發明以來,就不被當作藝術。因為它的初衷是“記錄”而不是“創作”,畢竟從視覺上人們更喜歡陌生的、虛構的東西。比起繪畫、雕塑、建築等藝術,攝影經常被認為扁平而單薄的。

但杉本的攝影有了時間的厚度,在布列松“決定性瞬間”風靡之後的一種逆行。如今的攝影術愈加發達和簡便,如果你迷失在社交網路,偶而想尋覓時間的痕跡,別忘了回頭看看杉本博司的作品。

杉本博司是個健談的人,放上去年外灘專訪,通過他説的話才能更深地理解他的作品吧。

B=《外灘》

H=杉本博司(HiroshiSugimoto)

“創造”一張照片

B:聽説你所有的相機都是膠片機?

H:我有佳能的數位相機,但不是用於藝術創作的。

B:為什麼堅持用膠捲?

H:膠捲的成像品質仍然更好。你在我的展覽中看到的那些照片,我用數位相機拍不出來,當然我要堅持用膠捲。

B:這麼説,如果膠捲公司都倒閉了,你就只能自己做膠捲了。

H:嗯,有可能。或者我可以買下一家公司……

B:你還有自己做的相機。

H:是的,是改裝過的相機。為我的需要設計和製作的,我總是改裝和升級相機。我所有的工具,並不完全是我自己做的,而是我為了用得順手改裝的。

B:你的大部分作品是系列作品,是因為你認為單幅照片不足以表達你想表達的東西?

H:我覺得用系列來表現更好。

B:為什麼?

H:沒有原因,就是因為更強烈吧。

B:你更像是一位當代藝術家而不僅僅是攝影師。

H:攝影也是藝術,攝影師可以同時是藝術家。

B:但你的攝影藝術與傳統攝影不同,你所做的不是抓住某個瞬間,而是先創造一個場景。

H:我不是拍照,我“創造”一張照片。我一開始拍照就抱著這個想法。

B:蘇珊·桑塔格説,攝影就是創造人工的古董,因為事物一旦被拍攝下來,它就已經過去了。你怎麼想?

H:照片裏的所有東西都已經死了!

B:這是你試圖運用攝影接近時間的原因嗎?

H:是的。我和蘇珊·桑塔格很熟,她説要為我在古根海姆博物館的展覽寫一篇長文,但是還沒完成她就去世了,所以承諾沒有兌現。不過,關於攝影我們談論過許多,她是很好很聰明的人。現在我住在她之前住過的公寓裏,不是同一個房間,而是同一幢樓。

B:她的大部分觀點你都同意嗎?

H:大部分,但不是全部(笑)。

B:你們談論過各自不同的觀點嗎?

H:談過。“9·11”之後她來過我住的地方,那好像是我們最後一次見面。她是2004年去世的。

《概念形式》系列

想做日本人

B:你是怎麼開始對歷史感興趣的?尤其是人類的歷史。

H:我在日本上大學時,學了西方哲學,同時也學了人類史。自然地,我就對歷史發生了興趣。後來我開始收集古董,作為物件,它們也讓我了解歷史,而不僅僅是從書本上去研究。

B:作為古董商人,你必須了解古董背後的歷史。

H:是的。我還需要通過我的照片去學習歷史。

B:你的家庭對你有影響嗎?

H:沒有。我的父母不是藝術家,他們是商人。我從他們那裏學習如何做生意。

B:所以原本你也會是商人吧?

H:是的,不過我父母看到了我成為藝術家的潛力,而並不是那麼擅長做生意。我的弟弟更能勝任。

B:是你父母送你去讀的藝術?

H:不是,是我自己説想去讀藝術,想去美國。

B:你的家族生意現在在日本做得很大。

H:是我弟弟在主持,做得還不錯,不過應該是我現在這“生意”更大吧(笑)。

B:在美國住了那麼多年,你入了美國籍了嗎?

H:沒有,我不想變成美國人。我想做日本人。

B:所以你現在更頻繁地回日本創作?

H:我仍然在紐約創作。但是我在日本也有一個團隊,我的建築師事務所在日本——在日本我做建築設計的工作。攝影工作還是在紐約。監製戲劇的工作也在日本。我有很多不同的工作。

B:你在《直到長出青苔》這本書裏寫到了“9·11”。

H:對,當時我在我的工作室,然後工作人員告訴我出事了。在我的那幢樓裏可以看到雙子塔,我就看著它倒下。

B:親眼目睹是怎樣的感受?

H:我感到震驚,嚇壞了。

B:當時你在做的是什麼項目?

H:好像是在印刷我的“海景”系列作品,其他的我得查一查。

B:那次災難對你産生了什麼影響?

H:哦,我記起來了,那時候我正在籌備一個展覽。我正準備在紐約DIA藝術中心表演能劇,原本是要9月底開始的,也就是在“9·11”三周後。所以我得想想是不是要按原計劃進行。後來我決定還是去表演,12世紀日本的一個著名的戰爭故事。一齣傳統的能劇。

B:為什麼最終決定表演?

H:因為是關於戰爭的故事。沒有故事,沒有布景,死去的靈魂現身,供認他們的感受。當然也是關於勝利者和失敗者的,勝利者的靈魂出現在臺上,承認即便對於勝利者來説,戰爭也沒有什麼好處。無論是勝利者還是失敗者,他們的靈魂都得不到啟示,死後無法安息,他們被遺棄在人世和地獄之間。這在“9·11”期間,是傳遞了一個很好的資訊。

2016 Sea of Buddha. Pace Gallery

禪-馬克思主義者

B:你在大學裏學的專業就是攝影。你學到了什麼?

H:我在日本和美國都上了大學。日本上的是一所基督教學校,我在那裏學了基督教的歷史,還有馬克思的經濟學理論。那個時候,中國正在經歷“文革”。我不明白那裏發生了什麼。

B:那你是在美國學的攝影?

H:是的,我讀的是加利福尼亞的藝術學校。不過從學校我沒學到什麼。我不去上課,我只是想要簽證,我是個壞學生。因為我自己已經自學了攝影,所以學校老師能教的那些我都已經知道了。我在學校學習了大畫幅相機的拍攝方法。學校就是教了一些技術。

B:回到之前的問題,你説你讀過基督教學校,受到一位歷史老師的影響,他是共産主義者……

H:在60年代,共産主義思想在日本還很流行,大學裏基本上都是左翼人士。辯證唯物主義,包括德國哲學家黑格爾、費爾巴哈、康得的理論,是我的專業。我是個很嚴肅的學生,60年代有一場學生運動,我是發起者之一,去遊行,參與了革命。但我沒有扔石頭。那時候有很多個團體,有激進的也有溫和的。我加入的是溫和的團體,叫做Peaceful Vietnam group。1972年,我去歐洲旅行,去了蘇聯莫斯科,去了波蘭。我去看了東歐所有社會主義國家,我説,噢,這一點也不好。然後我就改變想法了。

B:為什麼後來選擇留在美國?

H:在歐洲旅行時,我是個嬉皮士,所以我就是到處晃。70年代我到美國,到了加利福尼亞,我覺得那裏很有趣,還有藝術學校。那裏是嬉皮文化的天堂,flowerchildren,自由性愛。這些都令我很享受,嗯。

B:但是在美國待了多年之後,你反而對佛教更感興趣了。

H:是的,人們會問我關於禪和佛教的問題。

B:你的照片也很有禪意。

H:沒錯。所以《紐約時報》有一次報道我的展覽,用的標題就是“杉本博司:禪-馬克思主義者”。這樣叫也不錯。

B:你去美國的時候,正是極簡主義藝術盛行的時候。

H:是的,尤其是在紐約。

B:這對你産生影響了嗎?

H:當然,還有觀念藝術。

《閃電原野》系列

B:可以説你的藝術是日本文化中的侘、寂(wabi、sabi)和觀念藝術、極簡主義的混合嗎

H:侘、寂挺好的,但我不用這個概念來闡述我的藝術。Wabi、sabi放在一起,就變成wasabi(芥末)了,哈哈哈。

B:那現在你怎麼看待基督教學校和佛教對你的影響?

H:我既不是基督徒也不是佛教徒,我只是對宗教本身很感興趣,對人類的思想是怎麼運轉的感興趣。

B:現在你住在美國,離佛教的土壤很遠。

H:現在很容易在美國日本之間往返,我總是訂環球往返機票,紐約到東京,東京到北京,北京到東京,然後到歐洲,再回紐約。世界變了,我可能在紐約待6個月,3-4個月在東京,在那期間我也一直旅行。

B:是距離使你有了新的視角去看日本文化,因此對它有了更好的理解嗎?

H:是的。

B:1974年,約翰·札考斯基(John Szarkowski)和山岸章二共同在紐約MoMA策展了著名的“New Japanese Photographer”,向世界推出了15位日本新銳攝影家。這個展覽對你有影響嗎?

H:完全沒有,我那時對日本的藝術界關注不是很多,我當時甚至不知道那個展覽。我其實已經在紐約了,但我沒去看。

B:70年代當你開始從事攝影創作時,當時的攝影理念和今天有很大的不同吧?

H:整體上,70年代攝影從未被看作是嚴肅的藝術,但現在,它是藝術了,所以環境改變了。

B:你覺得抓住某一瞬間的攝影也是藝術嗎?還是説符合你攝影觀念的攝影才是藝術?

H:我只覺得用我的攝影觀念創作的照片才是藝術(笑)。但我不評價別的藝術家。

B:當你還不是那麼有名的時候,你如何賣你的作品,又靠什麼為生?

H:我大概在70年代開始賣我的作品,可能賣出了六七件。從1981年開始,我每兩年在紐約會辦一個展覽。第一個展覽大約賣出了1000美元的作品。開始賣得不是很多,但是慢慢地,每年都賣得多一點。有些藝術家是突然走紅的,作品一開始就賣出高價,但我的情況是慢慢變好的。

B:同時你也在做古董生意。最初你是用賣古董的錢支撐藝術創作,而現在是你的藝術讓你能買更多古董。

H:是的。差不多是從80-90年代開始的。買賣古董教了我很多,是一種學習,所以如果沒有古董生意,我的藝術可能不是這樣的。這非常非常重要。它影響了我的心理,改變了我看事物的方式。

B:那你最喜歡的收藏是哪件?

H:全部都是我的最愛。我只買我喜歡的東西。

按快門是最後一件事情

B:你的名作《音樂課》,是重新佈置了維梅爾畫中的場景,然後拍攝的嗎?

H:我在阿姆斯特丹蠟像博物館(waxmuseum)發現了這幅畫,我研究了它,然後開始設置那個場景,設法使它和原畫相近。我就是在那個博物館拍的。

B:除了《音樂課》之外,還有“肖像”、“立體布景”等系列,都需要做很多前期工作。

H:是的,我要看資料,看原畫,很多準備工作。按快門真的是最後一件事情,因為其他都已經準備好了。

《音樂課》

B:許多前期工作其實和通常意義上的攝影關係並不大。

H:可以這麼説。拍“海景”系列時,我考察了周邊的環境,看地圖,甚至研究了氣象情況,比如拍這裡最好的季節是什麼時候,風會從哪吹來。有時候我還會計算月光的方位。因為我要拍海景,所以我站在某個地方,月亮什麼時候會升起,月光從哪照下來,就很重要。我計算過後,就可以在特定的日子、特定的時間去拍,那時候月亮在剛剛好的地方。所有的事都被安排得很好。

B:像科學家。

H:是的!

B:你是否會覺得,做了這麼多的前期準備,反而使得按下快門的瞬間並不那麼重要了?

H:當我按下快門時,這件作品已經完成一半了。不過,雖然事情都是計劃好的,但並不等於它一定會按計劃實現。我做最充分的準備,但永遠得把握住機會。

《肖像》系列-倫勃朗

B:在《直到長出青苔》裏你也提到了“愛的起源”,似乎你對現代的愛情評價不高。

H:現代愛情?哦,我親身實踐了。但我已經“退休”了(笑)。

B:你能談談你的愛情實踐嗎?

H:這是我在東京做過的一個展覽的主題,“從裸體到著裝”(fromnakedtodressed)。我開始想,為什麼只有人類要穿衣服,其他動物都是裸體生活的?這是文明的起源,我們開始遮蔽自己的身體。這可能始於人類開始控制火,人類在山裏鑽木取火,然後把火種帶回屋子裏,在冬天取暖,所以人類可以活下來的幾率變大了,而且活得更好。人類可以控制身體的溫度,動物只在春秋天或特定的季節交配,只有人類總是在做愛。然後,通過穿衣服和脫衣服,你可以控制什麼時候做愛——如果你想做愛,你就暴露你的身體。這是衣服的作用。

所以我做了幾個系列,有關20世紀甚至更早的時尚。你可以看見三個人,一個是裸體的,還有一個穿著動物皮毛,這是我們有意識遮蔽身體的開始。一年四季人們都不穿衣服的話,就很難控制發情……

B:你是否認為穿上衣服之後,人與人之間的愛也隨之改變了?

H:當然,衣服顯示出你的階層。窮人和國王就是不一樣,因為社會階層形成了。如果你出身於下等階層,就不能和國王做愛。衣服明確了你的階層,所以很重要。

把對時間的感受視覺化

B:你的作品表現出很強的時間意識,可能其他攝影師也關注時間,但是他們更在意按下快門的那個瞬間。你似乎想表現出時間的長度或永恒性。我想知道這個意識是從哪來的。

H:當我發現我活著,活在這個世界上的時候,就有了這個意識。當我還是個孩子的時候,我就想知道我是誰,為什麼我會在這裡,那是我最早的記憶。大概三四歲的時候,我就有了對海景的記憶,我就開始思考了,那是時間意識的起源。所以我決定就用這個一直在問自己的問題,去表達我對時間的感受,使它視覺化。不僅僅是自我的時間,我也思考人類存在的時間。就像在古代,人們開始學習栽培穀物,大概6000年前,在中國最早開始。我希望在整個人類歷史和人類思想的歷史中思考時間的概念。我的“海景”系列是可以和古人分享的,也許陸地上的景致變化了,但可能我們和石器時代的人看到的是同樣的海,可以穿越幾千年的時光。

B:你在書裏寫到,80年代時你問自己,現代人是不是可以和古代人看到同樣的風景。這個問題就是出自“海景”的拍攝吧?

H:是的,海景對我來説是很有意思的畫面,對我來説很重要,對所有人都很重要。藝術通常是很私人的,但對我來説,我試圖和許多人分享。有些的東西是可以分享的。但不是説不要自我,藝術通常是表達你的自我,我的作品當然還是我的自我,但是可以和別人分享。

B:為什麼海景那麼重要?

H:因為這是我的記憶,個人記憶,最強烈的記憶,是我生命裏最強烈的畫面。

B:你説最美的東西是經歷了時間後留存下來的東西,那麼你是否認為最珍貴的藝術是古代留下來的藝術,那些最初不是為了藝術而生産的東西,比如佛像?

H:這和藝術的起源有關。我喜歡宗教藝術品,因為它們是很認真地做出來的,比如佛像的造像者不是為了錢而雕刻它們的,因為他們相信,所以他們努力刻畫出佛的樣子。這是我們現在的藝術所需要的東西。現在,很多藝術家主要的動機是賺錢。但藝術不是那樣産生的,最初它和信仰相關,關乎你相信什麼,你想看到什麼。所以藝術曾經和生意毫無關係,但是現在,藝術是生意。

B:現在大部分人都沒有信仰了。

H:現在很難用一種純粹的動機去生産一件美的、有趣的東西。但是,也有人在堅持做美好的、有強大精神力量的東西,所以即便在今天,藝術也未必一定要和錢有關。有些藝術家很有天分,只是在市場上不成功。