1951年,當談到自己收藏品與創作的關係時,馬蒂斯曾説,”入畫的不是這些客觀存在的物體,而是它們所激發的情感。”他將這些物品比作演員,“一位好的演員可以出現在十部不同的劇作裏,而一個好的物體也可以出現在十張不同的繪畫裏”。

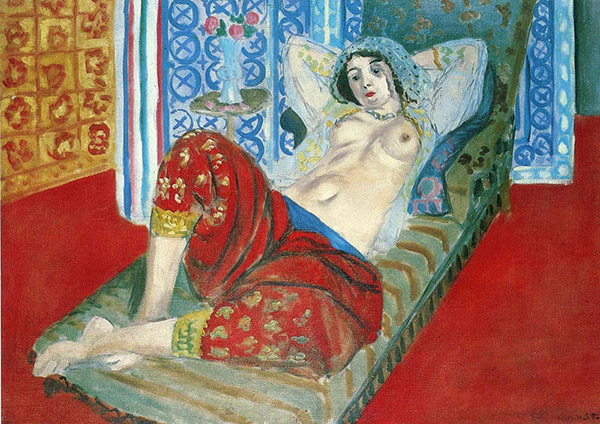

8月5日在倫敦皇家藝術研究院舉行的“馬蒂斯的工作室”展以藝術家的收藏和藝術作品的關係為主線,反思不同文化的交流。儘管有評論認為,“這場展覽似乎是讓觀眾看到了畢加索在創作《格爾尼卡》之時,馬蒂斯卻在一間奢靡的工作室畫《後宮佳麗》?”

1928年,馬蒂斯在法國尼斯工作室創作《後宮佳麗》系列

亨利·馬蒂斯,20世紀最偉大的藝術家之一,以用色和構圖的大膽狂放著稱。他生於法國北部,一生多次輾轉,最終定居在法國南部小城尼斯,隨他一起安定下來的,還有他的個人藏品。雖然馬蒂斯對現代藝術的影響婦孺皆知,但他對不同文化的持久興趣卻鮮有探究。

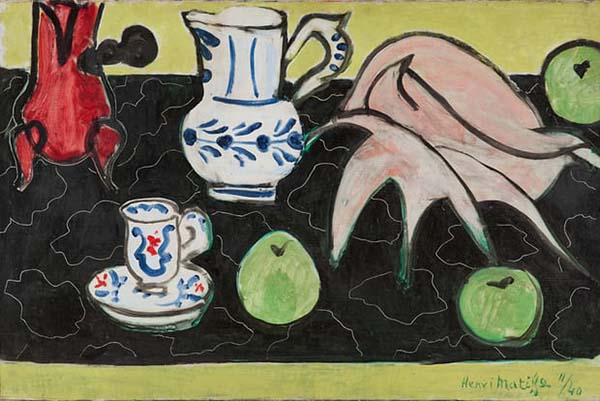

馬蒂斯,《黑色大理石上的貝殼和靜物》,1940年,其中左上的咖啡壺在馬蒂斯作品中多次出現

“馬蒂斯的工作室”(Matisse in the Studio)繼美國波士頓美術館的展出後,于8月5日巡展至倫敦皇家藝術研究院,展覽細心檢視了藝術家的私人藏品在其藝術中所起的重要作用,並以收藏和藝術作品的關係為主線,選取了馬蒂斯不同時期的主要作品(包括34幅繪畫、26幅素描、11件青銅雕塑、7幅剪紙、3幅版畫和一本圖集)、39件馬蒂斯蒐集於世界各地的藏品(大部分借展自尼斯馬蒂斯博物館),以及少量私人物品。馬蒂斯曾表示,入畫的不是這些客觀存在的物體,而是它們所激發的情感。

根據這一理解,展覽分為“作為演員的物品”“裸體與非洲藝術”“肖像”“作為劇場的工作室”和“基本形狀”五個部分。從展品的梳理中,可以看出馬蒂斯對非洲、北非和亞洲文化的持續關注,透過馬蒂斯對各種文化的態度,觀眾也可反思現今不同文化的交流問題。

然而,英國《衛報》藝評人喬納森·瓊斯卻對這種解析馬蒂斯收藏和藝術作品的關係的敘事方式,提出了異議:“這場展覽似乎是讓觀眾看到了畢加索在創作《格爾尼卡》,投身戰爭之時,而馬蒂斯卻在一間奢靡的工作室畫那些《後宮佳麗》?‘竊取’非洲雕刻藝術?‘直接挪用’報刊上的裸體照?”

儘管這看起來非常馬蒂斯,但這些物體僅僅是他張揚色彩、宣泄熱情,或者尋求自由與安寧的手段。而展覽若聚焦在這些瑣碎的物體上,勢必會影響人們對馬蒂斯的理解,有損於他藝術的偉大。“當我們想像偉大作品背後包蘊的意義時,我們會極力進入它所呈現的色彩與圖形的世界,完全不會去想畫家面對的真實模特。”喬納森·瓊斯認為,“這是對馬蒂斯的無視,對理解藝術也是毫無裨益。”

那麼,所謂“馬蒂斯工作室”究竟展出了哪些展品?真如喬納森·瓊斯所言對理解馬蒂斯的藝術無益嗎?

馬蒂斯在工作室,1949年,攝影:Robert Capa

一、作為演員的物品

展覽的開場部分集仲介紹了頻繁出現在馬蒂斯四十載繪畫生涯中的幾件物品(“演員”)。在Helene Adant攝于1946年的照片中,藝術家心愛的幾件物品整齊排成一列,照片背後是藝術家的手書:“幾乎伴隨我一生的愛物”。照片正中是一隻綠色的安達盧西亞玻璃花瓶(現場實物借展自馬蒂斯博物館),購于1910-1911年的西班牙之旅。它出現在1924年的靜物畫《花瓶》(Vase of Flowers)和1925年《窗邊的玫瑰》(Safrano Roses at the Window)中。馬蒂斯忠實地保留了花瓶的功用,但改變了它的外形與色彩。這兩幅畫説明藝術家的興趣焦點在於物品所創造出的環境,因為畫中的花瓶周圍包裹著奇特的空間與光線,附近的物品也會隨著觀眾的認知而發生改變。

馬蒂斯,《花瓶》,1924年

馬蒂斯,《窗邊的玫瑰》,1925

安達盧西亞玻璃花瓶,20世紀初

1898年,馬蒂斯與艾米麗·派瑞爾(Amlie Parayre)成婚,收到藝術家阿爾伯特·馬爾肯(Albert Marquet)送的結婚禮物——一隻銀質咖啡壺。這只咖啡罐也在無數靜物畫和素描中出現,包括《咖啡壺靜物畫》(Still Life with Chocolate Pot,約1900年),以及那幅著名的《咖啡壺裏的花》(Bouquet of Flowers in a Chocolate Pot,1902年,1933年由馬蒂斯的朋友兼對手畢加索購得)。

《咖啡壺靜物畫》( Still Life with Chocolate Pot),約1900年

《咖啡壺裏的花》(Bouquet of Flowers in a Chocolate Pot),1902年

阿爾伯特·馬爾肯送給馬蒂斯夫婦的結婚禮物——一隻銀質咖啡壺

二、裸體與非洲藝術

這部分探討馬蒂斯從與人體有關的物品中獲得的靈感。1906年前後,馬蒂斯開始收集非洲的雕塑和面具,並於此後發展出一種全新的人體表現形式,與傳統的規範相悖而行。1906年秋,馬蒂斯在一家巴黎商店購買了第一尊非洲雕塑:來自剛果的維利族(Vili)雕像。這件雕塑只出鏡過一次,在1907年的《非洲雕塑靜物畫》(Still Life with African Statuette)中,後由私人收藏,非常罕見。

維利族雕像,來自剛果的收藏,20世紀初

《站立的裸體》(Standing Nude,1906-07年)是此後馬蒂斯向非洲藝術致敬的又一件開山之作。它借用了法國流行繪本雜誌上的一幅裸體照片,融入非洲雕塑的抽象元素,成為20世紀藝術史上最讓人瞠目結舌的裸體畫之一。同期的《帶石膏像的靜物畫》(Still Life with Plaster Figure,1906年)呈現出馬蒂斯的青銅雕塑“站立的裸體”未燒制之前的模樣,後者經過極力簡化、修改,帶上了濃厚的表現主義效果。同時展出的還有青銅雕塑《橫躺的裸體1》(Reclining Nude I,1907年)。

馬蒂斯,《站立的裸體》,1906-07年

馬蒂斯,《帶石膏像的靜物畫》,1906年

隨後的一幅畫——《高凳上的女人》(Woman on a High Stool,1914年),非洲藝術中那些強烈的元素更明顯了:拘謹的姿勢、拉長的身軀和橢圓的臉蛋,完全倣照馬蒂斯收藏的幾內亞聖物匣中的人像。同年創作的《穿紫色長筒襪的裸女坐像》(Seated Figure with Violet Stockings),也是一位讓人印象深刻的女人。馬蒂斯在畫布表面狂亂地塗抹,雜亂無章的筆觸覆蓋了畫中女人的臉,她的身份似乎就此消弭,但衝擊力隨之增強。這裡我們也許可以思考馬蒂斯對待性別的態度。

馬蒂斯,《高凳上的女人》,1914年

馬蒂斯,《穿紫色長筒襪的裸女坐像》,1914年

三、肖像

馬蒂斯也發展出一種新的視覺語言來刻畫肖像。這一部分的繪畫與雕塑表明,藝術家所關心的已經不再是外形的相似性,而是放大他們的特徵。這種新手法受到非洲面具(例如約魯巴和庫巴)的極大影響。雖然馬蒂斯並不清楚這些面具的歷史與背景,但他從中吸取了面具的形式與功能,並用它們來闡明佩戴者隱蔽的特徵。

肖像畫《瑪格麗特》(Marguerite,1906-07年)所採用的極簡風格象徵著馬蒂斯女兒純真的童年。瑪格麗特面部扁平,鼻子的側面輪廓呈現在臉的正面,外部輪廓線粗放。她的臉和脖子由一條黑色的帶子(為了掩蓋氣管切開術的傷疤)分開。1907年秋,畢加索和馬蒂斯互換作品,畢加索選中了這幅肖像,並將其懸于加彭一位蒲奴藝術家的面具附近,暗示他也許已經看出了個中聯繫。

馬蒂斯,《瑪格麗特》,1906-07年

1906年的《自畫像》(Self-Portrait)十分獨特。在馬蒂斯的四幅自畫像中,這幅有種雕塑的質感,似乎只是大刀闊斧地“刻”出了自己的樣子。畫中還缺乏此前自畫像中的細節,例如畫筆、畫架、工作室環境和眼鏡(用以表明身份),相反,它集中于馬蒂斯從棕色和藍色輪廓的眼睛裏射出來的堅定目光,極具表現主義色彩。

馬蒂斯,《自畫像》,1906年

馬蒂斯的珍妮特(Jeannette)系列五件雕塑反映了他對同一模特不同性格的表現形式進行的探索。從Head of Jeannette I(1910年)、Head of Jeannette III(1911年)以及Head of Jeannette V(1913年)這三件雕塑可以看出,馬蒂斯已經完成了從自然主義肖像到無裝飾的本質肖像的轉變。

馬蒂斯《珍妮特頭像》

這部分還介紹了另外一位模特——洛雷特(Lorette),1916年與馬蒂斯相識。在《義大利女人》(The Italian Woman,1916年 )中,洛雷特漆黑、凝望且若有所思的眼睛和濃重的眉毛都是拜面具所賜。她黑色的長髮既把她從背景中隔離開,又帶她融入進去。一年之內,洛雷特以不同的姿態和服飾出現在馬蒂斯近50幅畫中。《洛雷特和一杯咖啡》(Lorette with a Cup of Coffee,1917年)是一幅俯視特寫。一張帶棋盤圖案的六角木桌,嵌有珍珠母,出現在畫的右下角。模特與桌子視覺上的相似性——均採用冷冷的銀白色、深棕色和黑色——將畫中的空間縮緊。1920年代末的許多作品中,馬蒂斯的物品不僅起到了輔助作用,有時候還是觀看畫中人物的框架,有些甚至撐起了整幅畫的構圖。

馬蒂斯,《義大利女人》,1916年

馬蒂斯,《洛雷特和一杯咖啡》,1917年

四、作為劇場的工作室

1920年代在尼斯,馬蒂斯開始畫一系列室內畫,經常是一位法國模特身處圖案繁複、裝飾性極強的背景中,扮演北非的“後宮佳麗”(odalisque)。作家的工作室此時就轉變成了一間劇院,經常設置舞臺、更換道具與織物,而這些物品大都來自伊斯蘭國度。雖然馬蒂斯之前遊覽西班牙和摩洛哥時曾觀摩過伊斯蘭室內風格,但裝飾他自己“劇院”的很多物品卻來自法國。這部分探索了他從北非文化中編織的各種故事,以及這些故事背後的隱藏意義。

馬蒂斯《後宮佳麗》

馬蒂斯擁有半打haitis——北非的一種鏤空嵌花棉紡織品。藍綠色並呈兩個拱形的一幅出現在《摩爾式屏風》(The Moorish Screen,1921年)裏,在其他眾多的裝飾圖案(例如地毯和壁紙)中起著統籌作用。Haiti的另一層含義是實心花磚墻,通過隱藏兩堵墻的接縫處來阻礙觀眾對建築其他構件的理解。此外,畫中兩位身著白裙的女人混入雜亂的裝飾性表面中,也挑戰了傳統以人為中心的做法。

Haitis,來自北非的收藏,19世紀末20世紀初

馬蒂斯,《摩爾式屏風》,1921年

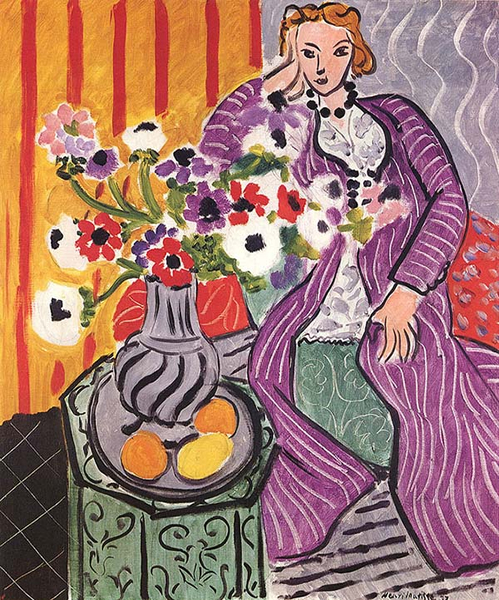

馬蒂斯在《斜躺的後宮佳麗》(Reclining Odalisque,1926年)中也巧妙地考慮了人物與背景之間的空間關係。為了將人們的視線從模特身上引開,他在模特周圍畫上了色彩繽紛的裝飾性圖案。《紫色長袍與銀蓮花》(Purple Robe with Anemones,1937年)仍然體現了模特與物品之間的能量流動。除了模特,畫中包含一隻插滿鮮花的青灰色水壺和一張大約來自阿爾及利亞的小桌子。水壺的曲線直接對應模特身上裙子的褶皺以及後面墻壁的弧線,裙子上的植物圖案又與桌椅的圖案相應和。

馬蒂斯,《紫色長袍與銀蓮花》,1937年

小畫臺,來自阿爾及利亞的收藏,20世紀初

1928年起,馬蒂斯的幾幅畫中都出現過一把描摹精細的八角木椅,大概是來自阿爾及利亞或摩洛哥。椅子扶手和椅子腿經常表現為模特身體的延伸。在素描《坐著的後宮佳麗》(Seated Odalisque and Sketch,1931年)中,模特彎起的腿與後面椅子腿之間的拱形相呼應。在《後宮佳麗與土耳其椅子》(Odalisque on a Turkish Chair,1928年)中,馬蒂斯探索了繪畫中人體與物體之間詩意的聯繫。他採用肉粉色繪製椅子的框架,因此模特的右臂似乎與椅背的一根軸連在一起形成了V字。椅子上原有的植物圖案被抹除,以突出其與模特身體的相似性。這些圖案轉移到了其他物品的表面,比如懸挂的窗簾、刺繡的背心和腰帶、棋盤以及藍白花瓶上,進而使整幅畫都充滿了裝飾性色彩。因此,馬蒂斯並不是單純地複製這些物品,而是深入到它們背後的裝飾性傳統,從源頭來革新繪畫的表現方式。

馬蒂斯,《坐著的後宮佳麗》,1931年

馬蒂斯,《後宮佳麗與土耳其椅子》,1928年

五、基本形狀

1930年代中期,馬蒂斯的藝術經歷了一場巨變。他開始用素描速寫來表現人與物,使他們毫無重量地飄在紙上的抽象空間中。這種線性與圖形的繪畫語言越來越精妙,最後,馬蒂斯要表達的物體或人體都轉變為極簡的圖標。

馬蒂斯,《花束》,1953年

1941年底1942年初,馬蒂斯創作了一系列素描——大部分是女性,經常與植物圖案一起出現——後編為圖集:《亨利·馬蒂斯:主題與變奏》(Henri Matisse: Themes and Variations)。這本圖集包含17個主題,每個主題都有一個相應的字母,項下還有許多變體。此次展覽包括G主題下的一個變體,可以看出馬蒂斯正在為物體尋求可替代的圖標。

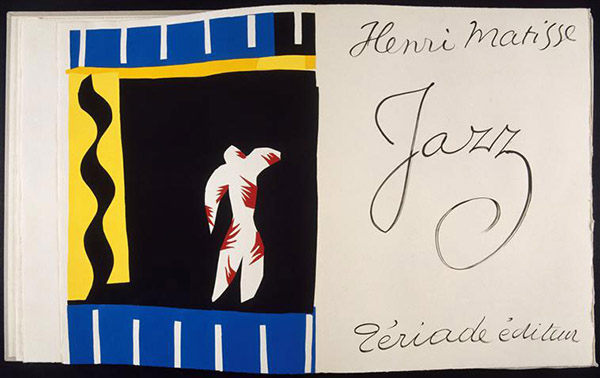

圖集完成幾個月後,馬蒂斯開始將剪貼紙當作嚴肅的繪畫媒介。他的第一本剪貼畫集叫做《爵士》(Jazz,1947年)。對於馬蒂斯來説,剪紙的過程是“用剪刀繪畫”,“直接將鮮活的顏色剪出來”。這給了他一種新的自由:將物體從具體空間中拿出來,然後將其轉變成平面圖標,例如《爵士》裏面名為“Forms”的極其凝練的圖標就源自於他收藏的希臘女人軀幹雕像。馬蒂斯明確地表示,他確實是將那尊藍白色的雕像換了種形式,減輕了它的重量,同時創造了不同的視角。

馬蒂斯,《爵士》,1947年

早期的很多剪紙作品是按照網格佈局的,比如1947年的《帶面具的畫板》(Panel with Mask),背景是五個矩形分區。頂部的水準分區中有一隻正臉面具,底部的兩個分區是植物的圖樣。水準分區下面的兩個垂直分區最讓人訝異,裏面是高度抽象的動物:左邊是一隻幾乎無法辨認的馴鹿,只能通過鹿角看出大概;右邊是同樣抽象的頭蓋骨,隱約可看出下頜骨和牙齒。

馬蒂斯,《帶面具的畫板》,1947年

對馬蒂斯來説,剪紙無異於繪畫,只不過畫筆換成了剪刀,畫筆換成了著過色、繪有形的紙。當剪刀裁過藍色或白色的紙,所要留下的依然是光線的痕跡。

透過其剪紙作品,觀者能更好地了解馬蒂斯晚年的創作。在馬蒂斯所著的《晚年技法》中這樣寫道:那仍然是繪畫,只不過是一種延伸的繪畫。《藍色的裸女1、2、3號》完成得很快,幾乎是創意剛産生,作品就能完成,而《藍色的裸女4號》的創作則耗費了馬蒂斯數個星期。

馬蒂斯《藍色的裸女》

1948年後,馬蒂斯沒有重要作品面世,但仍筆耕不輟,並表現出對筆墨的濃厚興趣。1951年,Philippe Halsmann拍攝的照片中,藝術家在尼斯家中的臥室兼工作室,正坐在床上剪紙,頭頂是一幅中國清代的字畫。每個字下面對應一幅簡筆素描,畫中是站立的模特。受到中國書法的影響,馬蒂斯晚年的作品既表現出用墨的極度控制,又顯示出自然的流暢,因此繪畫的對象仍然異常生動。

他的剪紙作品還經常有種“遍地開花”的效果,似乎所有的事情在一瞬間同時發生。此次展覽還披露了藝術家對重疊、分散的形式所做的嘗試,例如《含羞草》(Mimosa,1949-51年),以及為曾經照顧過自己的修女所建的玫瑰小教堂設計的紅色十字褡的草圖。

馬蒂斯工作室,1951年,攝影:Philippe Halsmann

雖然馬蒂斯的作品常常是瘋狂的,且他在野獸派的道路上越行越孤單,卻越行越堅定,但馬蒂斯卻以其作品詮釋了幸福,正如藝術史學者皮埃爾·施奈德在為馬蒂斯所著的傳記中所寫:“馬蒂斯的作品都是成功的作品,它們能減輕和治愈創作者生活中的痛苦和疾病。”而在“馬蒂斯的工作室”中訴説著藝術家的創作根植于對所見事物的細微觀察與研究。

玫瑰小教堂

“馬蒂斯的工作室”于2017年8月5日-11月12日在倫敦皇家藝術研究院舉行。