弗裏達·卡羅(Frida Kahlo, 1907-1954)被公認為二十世紀美洲最偉大的女性藝術家之一,她在女性文化史上的地位,幾乎形同偶像;她的自白告解式作品,充滿了生理痛苦、屈辱及堅忍的象徵訊息,正符合了二十世紀末期各種個人異端邪説當道的局面。

卡羅于1907年生於墨西哥城郊,她父親吉也摩·卡羅(Guillermo Kahlo),一名專業的攝影師,是從德國移民過來的猶太裔匋牙利人;她母親提德·卡特隆(MatildeCalderon),則是西班牙人與印弟安土著混血的天主教徒。卡羅于1913年不幸得了小兒麻痹症後,卯開始了她一生必須與病魔、傷痛、開刀手術及療養等一系列的生理痛苦挑戰為伍。

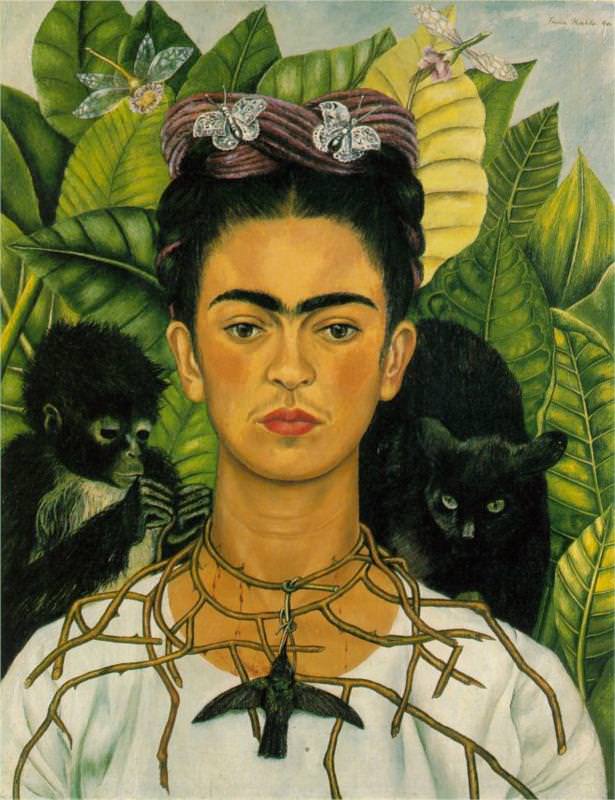

弗裏達·卡羅《自畫像與荊棘項鍊和蜂鳥》(Self-Portrait with Thorn Necklace and Hummingbird, 1940)

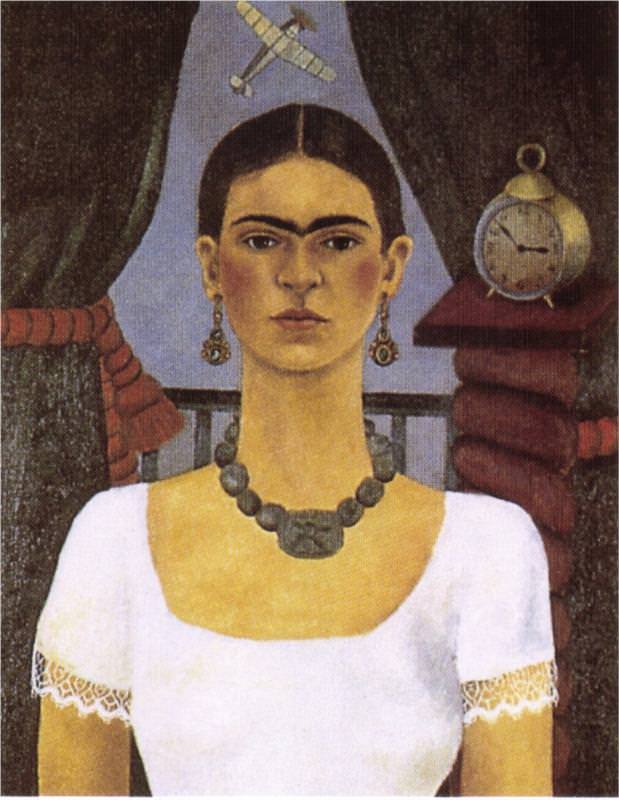

弗裏達·卡羅《自畫像時光飛逝》(Self Portrait Time Flies ,1929)

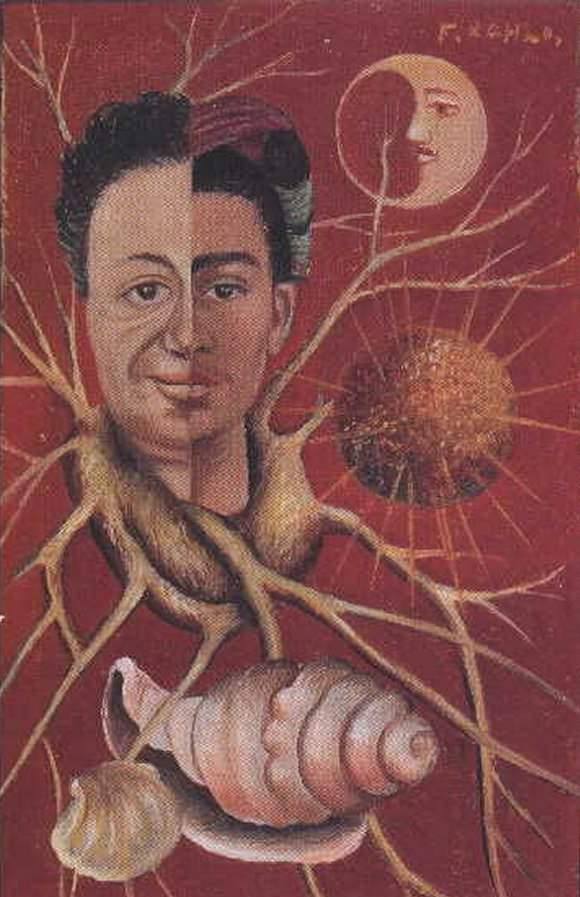

弗裏達·卡羅《迪艾哥與芙烈達》(Diego and frida, 1944)

在1922年到1925年間,她曾到墨西哥城的國立預備教育學校聽課,還學過素描及石膏鑄模的課程,並在學校大禮堂看過迪艾哥·裏維拉(Diego Rivera)製作壁畫,她曾于1925年,向雕刻家費南多·費南德斯(Fernando Fernandez)學過短期的版畫,那年她在一次巴士意外事件中受重傷,使她長期臥病在床,也就在養病期間開始畫起畫來。

1928年她參加了墨西哥共産黨,經由攝影家提娜·莫多蒂(Tina Modotti)的介紹,認識了裏維拉,次年即與他成婚,1930年她訪問舊金山時結識了美國名攝影家愛德華·維斯頓(Edward Weston),以後的三年她與裏維拉大部分的時間都待在紐約與底特律等地。在1930年代初期,她的繪畫作品是採取墨西哥教堂神聖的許願圖像形式與造形,並結合了一些象徵的元素及幻想,畫面出現了相當殘酷的景象,她作品的內容主要是她自已的畫像,交織著她內心的感情世界以及墨西哥的政治生活。

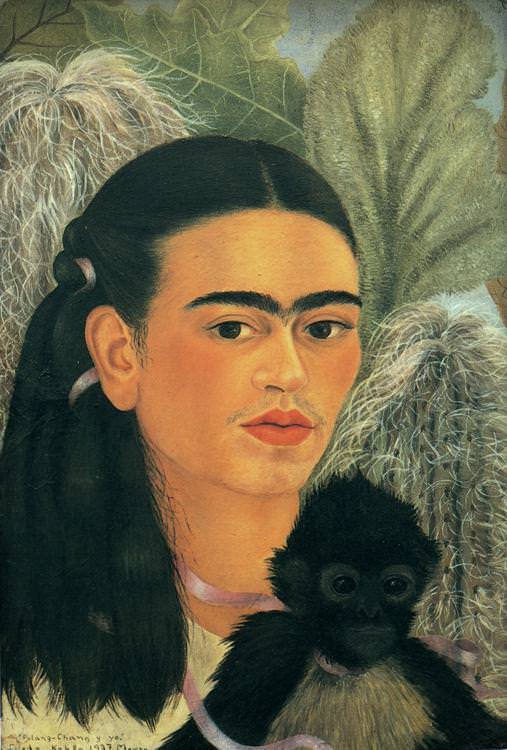

弗裏達·卡羅《張福蘭嶼我》(Fulang Chang and I, 1937)

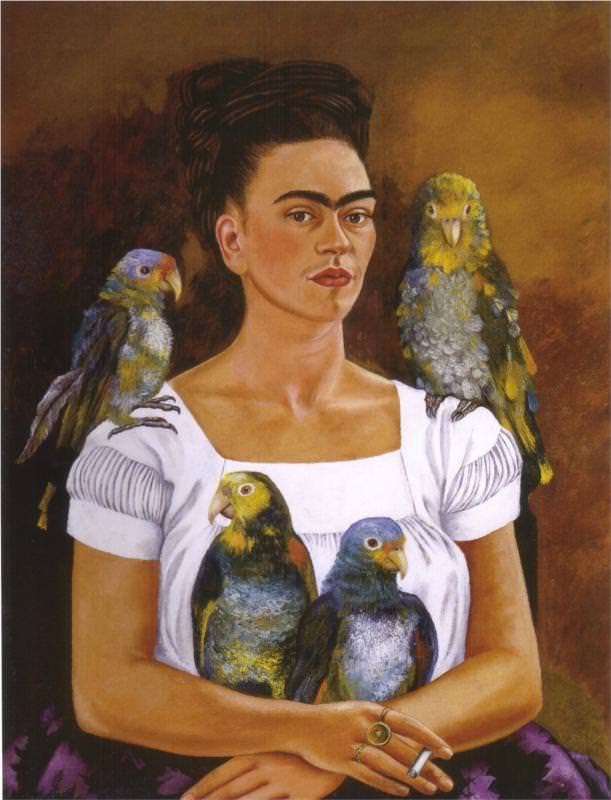

弗裏達·卡羅《我與我的鸚鵡》(Me and My Parrot, 1941)

1938年以間,法國超現實主義大師安德烈·布裏東(Andre Breton),為卡羅在紐約朱利安·勒維畫廊所舉行的首次個展目錄撰寫介紹專文,他聲稱,卡羅的繪畫作品可歸類為超現實主義;次年她的作品在巴黎的雷諾·哥勒畫廊展出。

卡羅在1939年與裏維拉宣告仳離,但是在次年他倆又于舊金山再度結婚。1943年,她受聘回到墨西哥城新成立的國立繪畫雕塑及版畫學校任教。1940年間,儘管她的健康繼續惡化,但始終從未中斷過繪畫創作,最後還是抵擋不住長期纏身的病魔,于1954年在她家鄉去世,這座家鄉的房子,于1958年變成了卡羅美術館,以紀念她那一生令人動容的壯烈藝術生涯。

卡羅的作品乍眼一望,的確很像超現實主義畫作,她那飄浮的奇怪造形,遊走于內外的視角觀點,誇張又奇特的物體尺寸,與達利及馬格裏特的繪畫有一些類似。但是超現實主義藝術主要關心的是,以事物的轉化,使之進入一進新奇又特異的狀態,而致産生了一些聯想,以導引出新的含意。

在一次訪問中,雖然她接受別人稱她是超現實主義畫家的説法,不過卻表示,她的超現實主義,基本上較善變而具幽默感,正如藝評家伯特蘭·沃爾夫(Bertram Wolfe)所強調「當正統的超現實主義正關心著夢境、惡夢以及敏感的象徵時,卡羅的作品卻是以急智與幽默來主導。」

1940年代她曾參與過許多超現實主義的聯展,在大眾的心目中,她的確與超現實主義有某些關聯,而卡羅本身奇特的服裝穿著,無論在紐約或是巴黎,均相當吸引超現實主義者的注意,儘管以西方的價值觀言,卡羅所描繪的內容具有異國情調,而她卻認為西方的超現實主義是先天腐化的表徵;這的確是相當諷剌的事。

卡羅有許多自己的肖像,最有名的是由依莫根·昆寧罕(Imogen Cunningham)在1930年拍攝成的,之後她的彩色肖像則是由尼古拉·穆瑞(NicholasMuray)于1938年所攝得。如果把她的攝影肖像與她的自畫像做一對照,我們即可看得出她如何地處理她的形象:她加濃了她的眉毛並刻意強調其弧形的特點,同時還在鼻樑上將兩邊的濃眉連結在一起,而她的嘴則畫得較短而豐滿,並在上唇上方描出一根根的鬍鬚來。

在天主教的文化中,女性的毛髮總是是象徵性慾的危險地帶,因而修女必須剪掉或剪短頭髮,上禮拜堂的女士必須戴帽或是遮上面紗。而卡羅精緻裝扮的髮式及刻意強調面容上的毛髮,可以説是她性慾主動的象徵安排,有幾幅她的肖像作品顯示,她正由幾隻猴子(即古代的慾望象徵動物)陪伴著,其他伴隨她的尚有鸚鵡(在印度神話中,為卡瑪〔Kama〕愛神的寵物)。有關她愛情生活中的境遇,均可在她自畫像的髮式上表露無遺。

或許也有人會把卡羅的自畫像,與義大利及北歐的聖母許願圖像相比較,尤其是圖像上所附加上的金翅雀、百合花、石榴、櫻桃、檸檬以及其他動植物等,均象徵著聖母瑪利亞與耶穌在未可能遭遇到的痛苦,而羅西提也曾在他的作品中描繪過此類早期的宗教圖像,自然會讓觀者引起這方面的聯想。如果我們把她的某些自畫像一字排開來,可以呈現出更清晰的敘事圖像,有如一連串特別的自傳式展示。比方説,在她的《破碎的圓柱》(The Broken Column ,1944)、《希望之樹》(Tree of Hope ,1946)及《絕望》(Without Hope, 1946年)作品中,她有如一名女演員,正在排演她自己慘痛的醫療遭遇劇本。

靜物畫中的性暗示

卡羅的靜物作品帶有一種濃烈而直率的特質,充滿著性慾的暗示,她的寓言絕不會讓人難以了解,而她的象徵符號通常也是直來直往,比方説,畫中會包含一隻鸚鵡以代表性愛,或是加上一隻小鴿子做為和平的象徵。不過作品中較引人注意的,卻是她描繪水果那種直切的造形;被切開來的水果,顯露出種子及渾圓的形狀,突出而紅潤的模樣,令人自然聯想到女性的生殖器管,而香蕉及蘑菇的外形就讓人想起了男人的陰莖。這種以生物形態來做為引喻的手法,在超現實主義畫派中被妥善運用過,像達利及唐蓋均是此中田手。這類作品使觀者感到焦慮,他們正面對著超越真實的激情物體,並把觀者帶進一種被壓抑的層面或是下意識的性需求中,無疑地,這正是卡羅的意圖,她這類畫作表達較為出色,可以説是她所有作品中最具智慧的。

當代女性文化史家,對卡羅作品中的訴求表達,最感興趣的乃是她藝術中的邊際性。這種興趣日益俱增,自有其産生的原因,由於藝術史及上層藝術評價的中心是在巴黎和紐約,而卡羅的藝術與墨西哥的藝術均處在這些主流勢力之外,在大家陳述現代主義,需要挑選二十世紀比較重要的各地區代表性藝術時,卡羅的作品于這些夾縫裂口之間,自然顯現出其強有力的潛能而扮演著重要的角色。

卡羅的藝術剛好可以當做樣板來支援二項論點:第一、必須對傳統藝術史的美學予以根本修正,而這種傳統藝術史已被主流控制的男性以及歐洲中心論的偏見所污染腐化;第二、以之做為較具民主觀念及女性意識的代表人物,同時並稱,她的藝術能包容民間的裝飾應用藝術成分。然而有趣的是,也有人同時將卡羅視為結合上層藝術與應用藝術的榜樣。(文章節錄自新銳文創《美感典藏:近代藝術大師的致命吸引力》)