6月29日,德國尚健在的最受敬重的藝術家之一格哈德·裏希特(GerhardRichter)在北京路易威登北京Espace文化藝術空間舉辦個展,離他上次在中國舉辦個展,已有十年之久。今天我們借此展覽,來了解這位當代偶像級別的德國藝術家,在不同時期作品風格的演變。

由路易威登基金會主辦的此次展覽中,精選具有代表性著重展現裏希特進入千禧年之後對抽象繪畫的探索。

值得關注的亮點

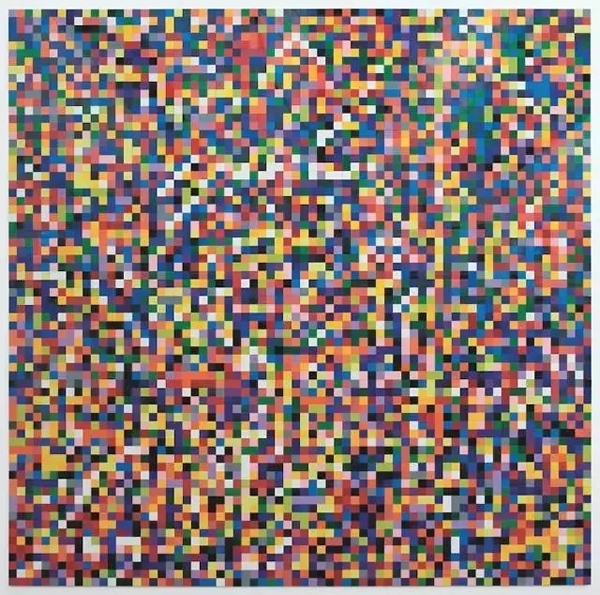

此次在北京的展覽中,值得留意的亮點有創作于2007年的《4900種色彩》的第七版,畫面由196塊面板組成,每塊面板中含有25個色彩方塊,以11種核心樣式排布在一起。這件作品源於裏希特為科隆大教堂南耳堂重新設計的彩色玻璃窗,歷時5年,藝術家最終選擇了一種完全沒有基督教內容的、由彩色板塊組成的現代抽象圖案。自1960年代開始,裏希特即展開了對色彩的研究,而這一創作記錄了他多年來為“色彩系列”付出的努力。

《4900種色彩》,第七版

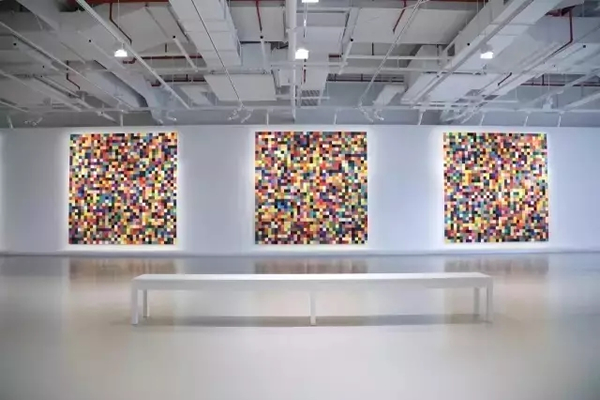

《4900種色彩》(4900 FARBEN)第七版在展覽現場

“線條”,是另一個裏希特探研已久的題材。展出的《線條(920-1)》《線條(921-2)》與《線條(921-5)》,其源頭可追溯至裏希特于1990年創作的抽象繪畫。在這一系列作品中,藝術家使用了電腦控制的圖像處理流程重新演繹了他早年的抽象畫作品:將原本的抽象組合分解成部分,使之縮小,再用它們的鏡像使之無限抻拉,最後將這些片段重新組合,成為了新的創造物。

路易威登北京 Espace 文化藝術空間開幕展上即將呈現的《線條》系列作品

裏希特作品中曾經出現的灰調、他在很長一段時間內堅持的“攝影繪畫”,以及他創作中所探求的圖像與照片、圖像與寫實的關係,都深深影響了一代中國當代藝術家。

格哈德·裏希特屢獲國際藝術獎項以及刷新拍賣紀錄的藝術家,勇於反覆跳躍于浪漫主義、照相寫實主義、抽象表現主義、抽象主義、極簡主義、構成主義和波普藝術之間,並不憚“使用任何妨礙形成繪畫特點的手法”不斷進行各種嘗試。

攝影繪畫的可能性

1932年生於東德的裏希特的藝術歷程是從繪製史達林頭像開始的。在一系列政治宣傳畫的訓練中,他練就了紮實的傳統繪畫技法。然而,也許正是因為長期成長在這樣封閉、高壓的社會生態中,當裏希特1959年第一次有機會前往西德參觀第二屆卡塞爾文獻展時,他受到的震撼是劇烈的。來自自由世界的自由藝術精神帶來的衝擊,尤其是傑克遜·波洛克(JacksonPollock)的抽象表現主義與盧齊奧·豐塔納(LucioFontana)的“白色”圖畫讓他看到了藝術創作的另外一種可能性。

1962年,裏希特畫了第一張參照照片畫的作品,這張繪畫作品還沒有成熟的表現出他的繪畫特點。只是簡單的採用照片,模糊部分的邊緣線。他説:“我需要照片的高度客觀性去糾正我觀察的方式,例如:我對著某物寫生,我會開始風格化並且按我個人的視覺方式和我所受的訓練去改變自然。但是如果我參照照片畫畫,我會忘了我腦子裏的這些條條框框。這樣一來就提高了我的能力。”

普契尼 1971-1972

毛澤東 1971

法雅 1971-1972

柴可夫斯基 1971-1972

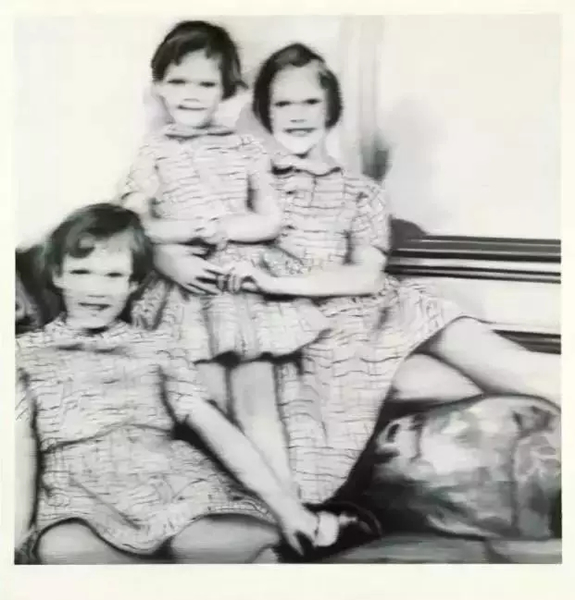

三姐妹 135cm x 130cm 布面油畫 1965

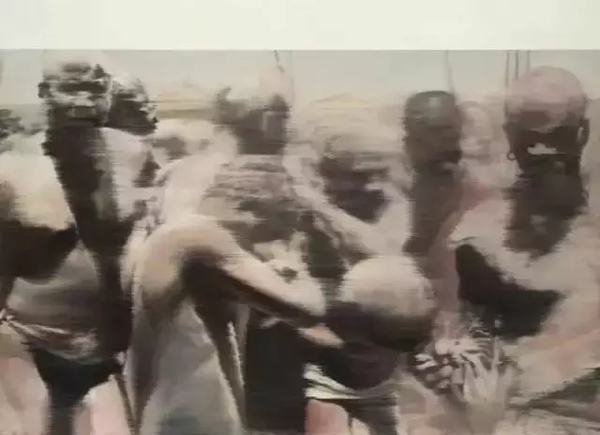

黑人 (努巴人) 145cm x 200cm 布面油畫 1964

1963年5月,裏希特在德國杜塞爾多夫開辦了他的第一場畫展“示範性展覽”,首次呈現了他的模糊攝影繪畫。裏希特運用色彩的涂層將常見的圖片與照片影像營造出一種模糊的效果,而這種模糊有兩層含義:一方面它將自己與繪畫和照片分隔開,成為新的表現形式;另一方面,畫家以這些日常的圖像資訊來顛覆藝術與日常生活的、攝影與繪畫之間的關係。

女人和小孩 130cm x 110cm 布面油畫 1965

芭蕾舞者 160cm x 200cm 布面油畫 1966

當時裏希特認為,針對複製圖片的無所不在,傳統的繪畫藝術只有適應改變的媒體條件,自己變成照相藝術,同時不放棄其本身的繪畫性質,才能保持其意義。他説“我也不是説,我想模倣一張照片,而是我想製造一張照片。我對照片就是一張曝光紙的那種看法不予理睬,這就是以其他方式製造照片,而不是製造像照片的繪畫。”因此,他覺得最重要不是其畫的通過採用攝影的黑白及不清晰表面上與照片的相似,而是將攝影的特徵,例如其客觀性、保持距離性、真實性以及其放棄藝術性的構圖轉到自己的畫中。以這種方式,借鑒盡可能多與繪畫藝術競爭的攝影藝術的特徵,使裏希特當時獲得成功展示以“照片”形式的作品。這樣,裏希特的作品使數十年謠傳已死亡的繪畫藝術甦醒。以所謂“照相”的形式,擺脫自己的傳統的繪畫藝術在裏希特的作品中存活下去。

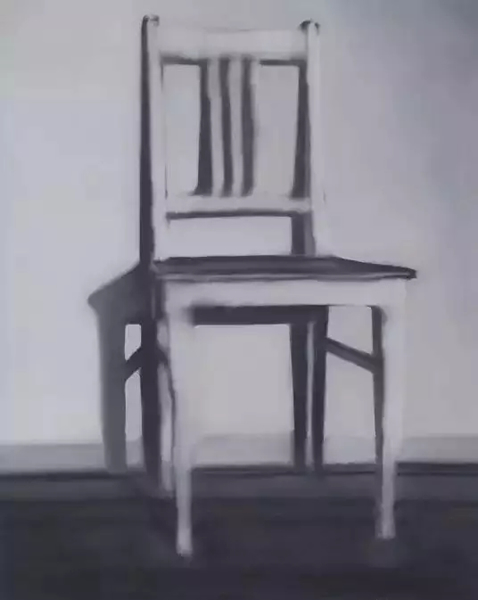

廚房椅子 100cm x 80cm 布面油畫 1965

“高級灰”原來從這裡開始

“有一天我不再滿意將照片畫出來。我就開始使用照相的特徵,如準確性、不清晰性及幻想性,以創造門戶、帷幕及管道。”以彩色畫板、色彩聚合及灰色風格,格哈德·裏希特擴大其原來的繪畫方案,使用新的、抽象的繪畫策略,同時又不放棄在照相畫中已獲得的畫法。灰色畫的不同主要是在其繪畫表面,裏希特在此作品組盡可能的追求色調的減少及中立,特別重視怎樣使用涂刷繪畫顏料。他盡可能以無表現力及機械性的用筆或滾筒將灰色顏料抹上。

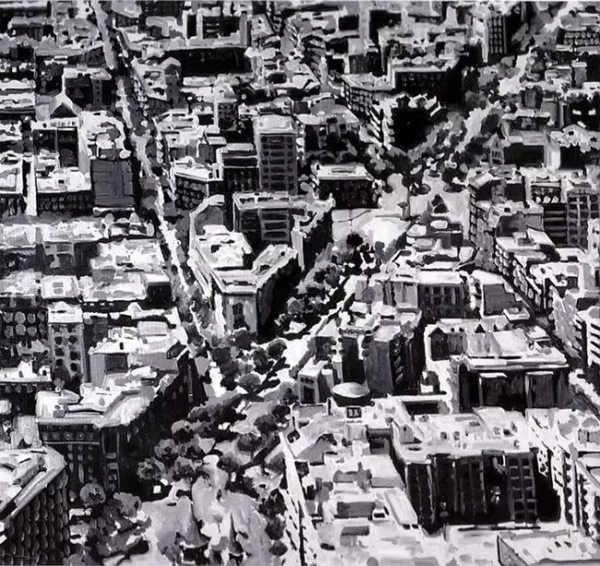

馬德里市容 1968

在裏希特的筆記中記載了他重視灰色的絕對性及其在藝術方面對畫出來的物體的優先地位:“我只是對灰色的平面、層次過渡及色調列、畫面佈局、交疊、連接等感興趣。如果我可以不利用物體作為這種構造的支架,我會馬上去畫抽象畫。”灰色,對於裏希特來説是非常喜愛的,他與灰色有一種特殊的關係,對於他意味著缺乏信念,什麼都沒有,沒有觀點,沒有形狀。既喚不起情感,也沒有聯想;它既可見又不可見,任何其他的色彩都沒有這種能力。裏希特在作品中盡可能的追求色調的減少及中立,特別重視怎樣使用涂刷繪畫顏料。

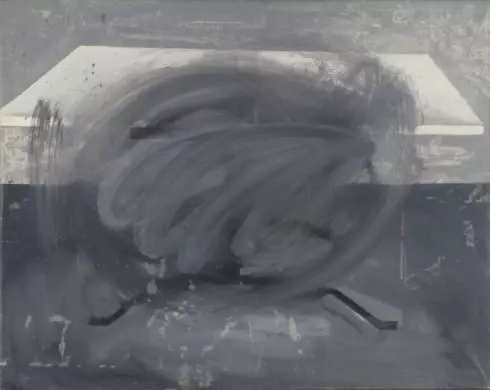

桌子 1962

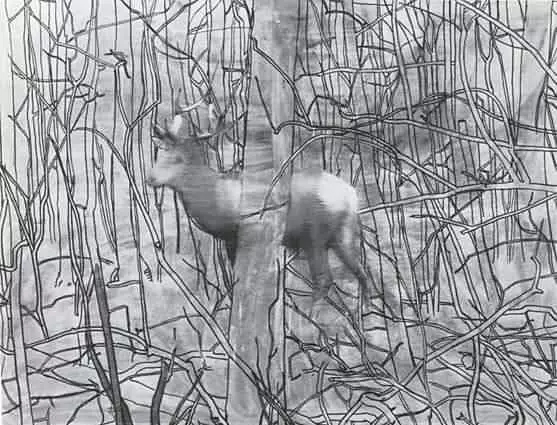

雄鹿(赫希)1963

聚會 1963

科西嘉島(船)1968

然而,1972年裏希特在採訪中説,“灰色到底也是一種顏色,有時對我來説也是最重要的顏色。”儘管如此,此灰色畫70年代將裏希特藝術領入死衚同。他不得不徹底更改其繪畫方式,以得到解放:“我的畫當時越來越無個性,並通常最終除了單灰色或顏色排列外,什麼都看不出來……在畫了這麼多灰色後,我堅決做出拯救性的決策:活下去,畫多色的畫,複雜而媚俗的畫。”

最終進入抽象殿堂

70年代開始,裏希特將重點轉向抽象畫創作。

彩色條紋 1968

黑暗中 1968

格哈德·裏希特重復將1976年起産生的、即目前組成其作品最大的作品系列的抽象畫,描述成我們實現世界的模型。在此機會他將其多層的、矛盾的、非構造的及偶然的結構與從窗戶向外望者能觀察的大自然的最基本情景相比:“我從窗戶向外望,外面所具備不同的色調、顏色及比例的情景對我來説就是真實的,這有其真實性及正確性。這一大自然的片斷以及任何大自然的片斷對我不斷地提出要求,同時也是我繪畫的樣板。”格哈德.裏希特認為每一個以窗框為界的大自然的片斷,不管它對我們是多麼的偶然,隨意被選擇的或不全面的,都具備“真實性”及“正確性”。裏希特以使用不完成性、任意及非理性的繪畫方案,意圖將上述窗外一瞥的體會融入其抽象畫。

紅色藍色黃色 1972

科恩 1982

無題 1987

抽象的建築 1992

92年3月19日 1992

玫瑰 1994

裏希特的抽象畫不是隨意自發畫的,而是分為許多工作步驟長時間內慢慢完成的。表面上很具表現性的筆法,實際是經過計算及考慮的。同時,這種抽象畫提供給他配合最異質的形狀及顏色的機會。正因為裏希特刻意避免傳統意味的構圖,當他尋找在窗框內能看到的現實世界的類比,他採用不斷地拒絕任何程式性或構造性的標準的方法。