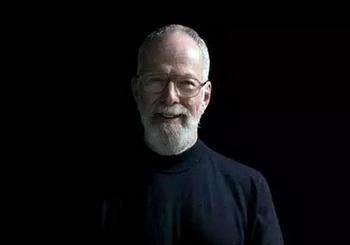

約翰·卡爾多(John Kaldor)畫像。由卡爾多公共藝術項目提供。

在過去的五十多年時間裏,出生於匈牙利的澳大利亞人約翰·卡爾多(JOHN KALDOR)潛心於當代藝術作品的收藏與鑒賞工作。幾乎無人能在私人收藏方面與他相提並論,他的藏品具有高度的凝聚力,且涉獵廣泛,諸如羅伯特·勞森伯格(Robert Rauschenberg)、索爾·勒維特(Sol Lewitt)、卡爾·安德烈(Carl Andre)、約瑟夫·博伊斯(Joseph Beuys)、安塞姆·基弗(Anselm Kiefer)、伊夫·克萊因(Yves Klein)、詹尼斯·庫內利斯(Jannis Kounellis)、宮島達男(Tatsuo Miyajima)、西格瑪·波爾克(Sigmar Polke)、多麗絲·薩爾賽多(Doris Salcedo)、格哈德·裏希特(Gerhard Richter)、唐納德·賈德(Donald Judd)、托馬斯·迪曼德(Thomas Demand)和托馬斯·斯特魯斯(Thomas Struth)。這些名家的精品還僅僅是一小部分,另有一系列短期公共項目也非常奪人眼球,澳大利亞當代藝術在這些作品裏或直接或隱喻地轉達了出來。卡爾多公共藝術項目(Kaldor Public Art Projects)不僅向澳大利亞公眾介紹了前沿的國際當代藝術,還為參與項目的藝術家提供了一個平臺,讓他們能夠在觀者的幫助下創作出非凡的藝術品。

卡爾多的私人與公共收藏都表現出了他對當代藝術的關注與激情,這份熱愛最早源於他的童年時期:“我在匈牙利出生,13歲我來到澳大利亞,開始上高中,之後便一直在這裡生活了。12歲半我開始對藝術産生興趣,那一年我們家從匈牙利逃亡到巴黎,生活了四個來月的時間,沒有國籍,等著哪個國家願意收留我們,澳大利亞是第一個讓我們去的國家;但是與此同時,我們又得在巴黎滯留一段時間。父母並沒有讓我去上學,而是帶我參觀了巴黎所有著名的博物館,這樣我也能接受一些教育。就是那時我開始對藝術感興趣的。”

羅伯特·勞森伯格(Robert Rauschenberg),《活力迷宮》(Dylaby),1962年,橡膠輪胎,油畫塗料作于包裝箱木材,鐵釘,62.2×55.9×33.0釐米。由新南威爾士州美術館約翰·卡爾多家庭收藏提供。版權所有:羅伯特·勞森伯格/VAGA。雪梨Viscopy授權。

1963年,約翰·卡爾多去巴黎出差,購買了一幅羅伯特·勞森伯格(Robert Rauschenberg)的《活力迷宮》(Dylaby),這是他最早的收藏之一,也註定會成為一個豐富的系列,現在,它已由卡爾多捐贈給了新南威爾士州美術館(The Art Gallery of New South Wales)。1962年,勞森伯格是參與《活力迷宮》系列作品的唯一一位美國藝術家,這是一個在阿姆斯特丹市立美術館(The Stedelijk Museum)進行的實驗展覽,以藝術合作和裝置作品為基礎,由卡爾多收藏的勞森伯格經典裝置藝術在這次展覽上進行了展出。一回想起購買這件作品的經歷,卡爾多仍然記憶猶新。“在巴黎時我從伊利安娜·索納本德(Ileana Sonnabend)手裏買下了這個裝置。這大概是我第二或第三次去她的畫廊,我們相處得很愉快。在她的辦公室後面有個小架子,用來存放一些繪畫作品,架子的底部就是這個輪胎裝置,還有一根小木棍從裏面伸出來。第一次看到這東西的時候我想:‘啊,這可真有意思,但這是什麼呢?’我沒研究下去,而是回到伊利安娜的辦公室,問她我能不能看看這個裝置。她向我解釋了它是什麼,我覺得這東西真是太棒了,便買了下來。過了五十年,我閉上眼都還能想出這個裝置是放在了她桌子後面的哪個位置。”“伊利安娜具有獨到的眼光,也是一名不可多得的商人,是我偉大的導師,”他説到,“我最初所受到的教育都是她給予我的。”

這個裝置花了卡爾多大約200美元;而另一件卡爾多收藏裏意義重大的作品,羅伊·裏奇特斯坦(Roy Lichtenstein)的《花生醬杯》(Peanut Butter Cup)也僅僅花了他50美元,這也是從伊利安娜·索納本德的畫廊裏買到的。“我購買藝術品從來不是為了投資,”卡爾多説,“投資的話可能會跟我採用不同的方式。而我只購買那些我喜愛的藝術品,吸引我的藝術品,而沒有考慮這是不是一次好的頭次。我購買藝術品……只要我買得起。”曾有傳言説卡爾多走進伊利安娜的畫廊看到《花生醬杯》時,口袋裏總共只有50美元,但是,儘管展出的所有作品都標價150-250美元,他仍用口袋裏的錢買下了《花生醬杯》。

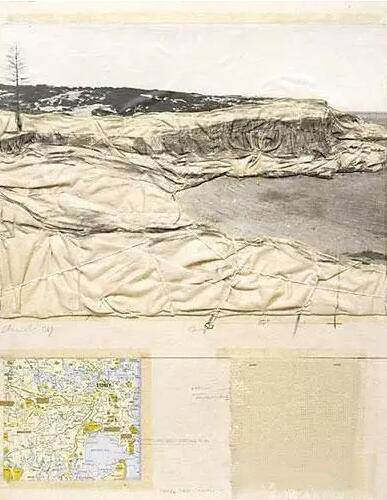

克裏斯托,《包裹海岸》,一百萬平方英尺,澳大利亞項目,1969年,拼貼畫,銀膠質照片,彩色膠板印刷,膠帶,布料,棉線,訂書釘,炭筆,鉛筆,有機玻璃盒,72.0×56.7×4.5釐米有機玻璃盒。由新南威爾士美術館提供。版權所有:克裏斯托。

卡爾多並不只擴大私人收藏的規模,他還開展了先鋒項目“卡爾多公共藝術項目”(Kaldor Public Art Projects),這是澳大利亞當代藝術史的一座里程碑。1969年,他對現狀進行了一次挑戰,邀請了克裏斯托與珍妮-克勞德夫婦(Christo and Jeanne-Claude)將一段2.5公里長的雪梨海岸線包圍起來,“一定程度上,澳大利亞的海岸線曾是所有其他田園風格項目的起點,”克裏斯托談及《包裹海岸——一百萬平方英尺》項目時如是説。在夫婦二人創作這一項目的同時,卡爾多正在一家澳大利亞的織物生産公司“鄧祿普”(Dunlop)工作。卡爾多回憶道:“在那個時候,整個海岸線都歸陸軍、海軍和政府所有。我去一一拜訪了他們。我有匈牙利口音,當時還留著長頭髮,我問能否向他們借用一部分海岸線。當我告訴他們我要用來做什麼時,他們覺得我瘋了,不是大笑就是把我趕出門。我一直堅持著,之後有一天我來到一家帶大鐵門的熱帶疾病醫院説到這事,醫院管理人員也覺得我瘋了,但又覺得這能娛樂一下護士和病人。他們提出,要是我能支付保險費,並收取少量的入場費捐給醫院,他們就可以准許我了。”鄧祿普公司非常保守,事情傳出來後,老闆們不希望再與此事有任何瓜葛,因此前前後後都是我自己全權處理的。”“我們爭吵,我們求人,我們也得到了不少志願者幫忙,”卡爾多説,“我們也進行了一些管理,很幸運的是沒有一個人受傷。藝術界完全接受了這個項目,我們也得到了很多的國際認可。這個項目讓澳大利亞躋身到了當代藝術之林。那時我認為:做一個一次性的東西很有意思,也很重要。在做完克裏斯托這個大型項目之後,我想,既然我能讓一百多名工作人員把海岸線給圍住,我是可以嘗試自己幹自己的事業了。”1970年,卡爾多在澳大利亞建立了他自己的織物設計公司,並且開始賺錢。“一般的規律是,做生意成功的人之後會進入藝術圈,而我則是先在藝術領域成功再踏足生意場的。”在《包裹海岸——一百萬平方英尺》時期,澳大利亞的藝術還是內向守舊的。卡爾多評價説,“那時在雪梨都沒有雙年展,也沒有一家當代藝術博物館。相比於今日,那時的溝通交流真是處於黑暗時代。我們了解當代藝術的渠道就是看雜誌而已。”關於克裏斯托與珍妮-克勞德夫婦的項目,他回憶説,“那時人們覺得我瘋了。一個公共垃圾場與我們的展示區相鄰,剛開始垃圾場的工人們也取笑我們——‘夥計,你在整什麼鬼玩意呢?’但到了第一天快結束的時候,這些工人們也為克裏斯托所折服了。”

在與克裏斯托與珍妮-克勞德夫婦共事的同時,卡爾多被介紹給瑞士先鋒策展人哈洛德·澤曼(Harald Szeemann)認識。三年之後,卡爾多邀請澤曼到澳大利亞對他的第二個項目進行策展,這次展覽的主題是當地一些極有前途的概念藝術場景。克裏斯托與珍妮-克勞德夫婦也建議他可以去認識一下英國表演藝術家吉爾伯特與喬治雙人組(Gilbert &George),隨後的1973年,這個組合的五小時音樂廳催眠術表演“唱歌的雕塑,拱橋的下面”(Underneath the Arches in The Singing Sculpture)成為了卡爾多的第三個項目。

吉爾伯特與喬治雙人組,“唱歌的雕塑”,新南威爾士州美術館,1973年。由卡爾多公共藝術項目提供。

“曾經我很擔心這行不行得通,”卡爾多説,“但不到一分鐘,我又想:這是件美妙的事。有的人説:‘哎呀,我過來看看是因為這是垃圾作品’——許多附庸風雅的朋友説,‘這不是藝術,我來這兒只是為了再確認一下,五分鐘就能確認這真的不是藝術’——但其實他們呆了四五個小時。”這個表演真的具有催眠效果,他們看了就動不了了。”吉爾伯特與喬治組合兩人還把卡爾多介紹給了先鋒聲音與圖像藝術家白南準(Nam June Paik)(第四個項目,1976年)。通過一個藝術家可以通向另一個藝術家;另一個藝術家,包括索爾·勒維特(Sol Lewitt)和卡爾·安德烈(Carl Andre),前者的作品很可能是卡爾多所有收藏裏最全面的一個藝術家系列,後者的作品則是從經銷商手裏購得的。

“我想把當代藝術最新發展情況的精華部分引入澳大利亞,讓藝術家門對此有所了解,這樣澳大利亞公眾便能看到這世界發生著什麼,”卡爾多熱情滿滿地説。從最早的時候開始,大部分的項目就都受場地的限制了,僅能在特定的地點進行。例如,格雷戈爾·施耐德(Gregor Schneider)在邦迪海灘(Bondi Beach)上創作,比爾·維奧拉(Bill Viola)則在一座漂亮的古教堂裏創作,烏爾斯·費舍爾(Urs Fischer)在鸚鵡島(Cockatoo Island)上創作。卡爾多説:“通過使用非常典型的澳大利亞地點,這些作品成為了我們傳統的一部分,成為了澳大利亞的一部分,當這些藝術家在國際上展出他們的作品時,澳大利亞的特點也得以呈現了。”

藝術界的哥達常常讚賞卡爾多,也讚賞他的先鋒精神。“40年過去了,卡爾多公共藝術項目新穎如初,”倫敦泰特畫廊(Tate Gallery)的主人尼古拉斯·賽羅塔(Nicholas Serota)公開地肯定他説,“他們開闢了一片新天地,不僅僅是在澳大利亞,在全世界都是,為那些新興藝術家們提供了一次機會,讓他們有資本堅持下去。他給藝術家的獎勵總是相當之高,而里程碑式的藝術品也時有産出。我們這些觀者,還有下一批藝術家們,都希望卡爾多公共藝術項目能不辜負我們的期望。”紐約現代藝術博物館國際委員會(The International Council of MoMA, New York)主席艾格尼絲·岡德(Agnes Gund)也對他進行了肯定,“約翰·卡爾多是一位非常進步的思想家,他將獨特的當代藝術項目帶到了公眾的廣闊視野裏,不然人們可能無法解除到這些作品。”

卡爾多公共藝術項目裏最有意思的一個項目是傑夫·昆斯(Jeff Koons)的《小狗》(Puppy),于1995年在死你進行設計和安裝,是沿著港口建立的裝置作品,有12.4米之高。“傑夫·昆斯很可能是當下最重要的藝術家中流砥柱,但這也是一個很令人高興的雕塑,人們一走過就會笑,這是種很好的結合;但同時我海德説,藝術不是隨時隨刻讓你高興的。它依序要叫醒你。藝術可能是錯的,藝術也可能有點侵略性,藝術也可能滿是質疑。藝術可能是上述任何東西。但是《小狗》是一隻快樂的小狗。

傑夫·昆斯(Jeff Koons),小狗(Puppy),1995年。攝影:布倫丹·裏德(Brendan Read)。由雪梨當代藝術博物館提供。

如果説昆斯還屬於卡爾多私人收藏行列的話,另一位當代藝術名家達米恩·赫斯特(Damien Hirst)的作品卻令人驚訝地不包含在內。 “起初他創作過一些有趣的作品,但後來他卻變得極為商業和無趣了,”卡爾多説,“這就是市場,在我看來,品牌的推廣限制了藝術的發展。”儘管如此,達米恩·赫斯特也參與了最近由卡爾多贊助的一個名為《13個房間》(13 Rooms)的項目。這個項目歷時11天,由倫敦蛇形畫廊(Serpentine Gallery)的聯合主任漢斯·烏爾裏希·奧布裏斯特(Hans Ulrich Obrist)和紐約現代藝術博物館總監克勞斯·貝森巴赫(Klaus Biesenbach)聯合策劃。

卡爾多的收藏風格在2008年發生了一次轉折,那時他和妻子決定向新南威爾士州國家的捐贈200多件藝術作品。總價值超過3500萬美元,是澳大利亞公共畫廊所受到的最大的捐贈,並讓新南威爾士州美術館所擁有的當代藝術作品成為了澳大利亞之最。 “改變生活”,新南威爾士州美術館長期館長埃德蒙·卡彭(Edmund Capon)如是形容卡爾多的這份厚禮。

卡爾多自己也承認,當看到他的私人收藏在公共場合展出時“情緒很複雜”。他的孩子們是和這些藝術品一起長大的,曾經它們都擺放在雪梨伍爾維奇海港邊的家裏。 “一些作品在我的壁爐架上放了50年,”他説,“他們看起來非常不一樣了,因為在家裏還有傢具,有書,他們是我生活環境的一部分。而在一個畫廊裏,他們變得更加正式……這就像你的孩子長大後離開家一樣。”

約翰·卡爾多,于新南威爾士州美術館的卡爾多家庭收藏區域。

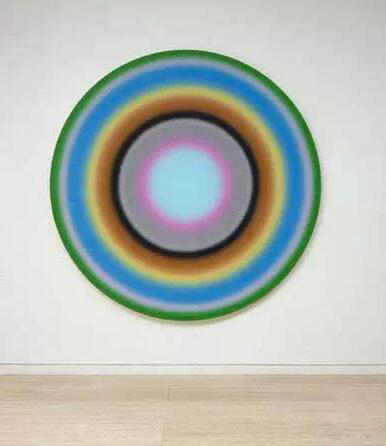

但在公佈並實行這次捐贈之後,卡爾多仍未停止收藏作品並邀請藝術家創作。最近參與這個系列的藝術家是烏戈·羅丁納(Ugo Rondinone),他創作了十二件迥異的作品。 “我第一次見到他是在軍械庫展覽上,”卡爾多説,“那時不知道他是誰,但我對他那張巨幅的畫感覺特別特別好,之後我便開始打聽。這就是事情的開端。”幾年前,和這情況類似地,他為一對年輕夫婦詹妮弗·阿洛拉(Jennifer Allora)和吉列·卡薩迪利亞(Guillermo Calzadilla)的作品所震驚,他們曾代表美國出現在2011年的威尼斯雙年展上進行了展出,震驚之後卡爾多便開始著手收藏了。

烏戈·羅丁納(Ugo Rondinone),《siebterjulizweitausendundnull》,2000年,聚合物塗料作于帆布,帶標題的有機玻璃牌匾,直徑219.7釐米。于新南威爾士州美術館約翰·卡爾多家族收藏。版權所有:藝術家。

對約翰·卡爾多而言,藝術收藏遠遠不只是為了自我實現而已,還意味著與各個級別進行共用。除了大量的捐贈之外,卡爾多還與澳大利亞哆嗦學校有教育項目的合作:“我想讓孩子們放開眼界,欣賞當代藝術之美。為老師提供的創新資源能幫助深化藝術教育的實踐,為學生提供創造性方式去探索和體驗當代藝術。”