網路的迅猛發展,使其已遠遠超出媒介本身,而是産生了一種與過往截然不同的思維觀念和生活生産方式。21世紀前十幾年裏,網路的這一特性顯露得愈加明顯,而影響同樣更為深遠。2010年提莫休斯·佛牟倫(Timotheus Vermeulen)和羅賓·凡·登·埃克(Robin van den Akker)發表了《Metamodernism Notes》一文,認為由於諸多原因,後現代主義已然漸漸退卻,一個新的情感與思想結構進入舞臺:混沌現代主義(Metamodernism)。

他們認為,再也不能用後現代主義範式來理解新趨勢了,因為它們暗示了當今時代某種新的情感結構,其特點便是在典型的現代主義的擔當精神和後現代主義的超脫姿態之間搖擺不定,同時每個人也具有身份和生活方式的不確定性,在觀看藝術創作中也可明顯感受出這一趨勢。7年過去,網路對於混沌現代主義的映射關係愈發明顯,在改變認知與感知的過程中,甚至極大改變了“人”這一主體。本文從Metamodernism這一理論出發,著重更新、發展這一理論的中文譯法及其在網路時代的面貌,探討網路、“混沌現代主義”及藝術文化間的關係。

網路化與資訊文化

“在這個全球化網路化的時代”,無論是撰寫何種藝術文章,以這一句話作為開頭永遠是不會犯錯的。而愈加多元化、國際化的創作身份與創作風格,或是對於新媒體新技術的應用,亦或是碎片化的知識結構與生存狀況,似乎都是這一句話的注腳與表現,人們也愈加處理或表現得理所應當。但在同時,時代的情緒與情感結構在悄然發生著變化,而在這個超級網路化時代,過往的歷史經驗與觀念,在解釋如今的社會與文化時也開始有些力不從心。

你不知道螢幕對面的人是誰,但你知道無論他在何方,你都能通過網路聯繫到他;

你看到了這些藝術作品,但不知道它們由哪國藝術家所創造;

你打字比手寫要快得多,甚至除了簽名基本不會再動筆;

你看到藝術作品,會先拍照,或者上傳網路;

你依賴相信網上的資訊,又好像什麼都不相信;

你似乎越來越無法定義藝術了;

螢幕對面傳來一個表情,你就懂他的意思了;

你從網上轉發、下載、上傳著無數的資源、知識與觀點;

你......

一切都是源於網路,媒介即是資訊。這個神奇的媒介自其誕生起,就讓一切發生著變化——政治、經濟、生活生産方式......其産生的效應遠超“媒介”本身,而是作為一種改變人類自身的力量影響著整個世界。而全球化在如今是其最為明顯的特徵之一:無論是美術史學家、策展人,成熟的、年輕的,都漸漸發現在如今國籍或生活地址已然不是決定或定義藝術家創作的最主要標準,其背後的原因並不是一句簡單的全球化或國際化所能解釋,也不是因為住宿、交通或留學愈加便利,而更多的在於,網路媒介的開花結果,以及那些伴隨著網路時代成長的人們,所謂的網路原住民們,終於成長到了一定的成熟階段,開始建立話語權、爭奪話語權和掌握話語權。而網路這個已然流行二三十年的媒介,終於散發了其最本質的作用——在這裡,知識是共用的、故事是共用的、觀點是共用的,而資訊傳播方式改變的巨大結果之一,便是對於權威的消減——

文化史家們把文化傳播的漫長歷史做了精緻的分期:口傳文化階段、印刷文化階段和電子文化階段。在這三個階段的發展歷史中,隨著作者與讀者/聽者/觀者間的距離相隔愈來愈遠,作者的主觀想法與權威也愈發可以被批判、懷疑和改寫。而在如今的電子網路時代,人成為了某種意義上的轉机站——每一個人既可以是讀者、也可以是作者;既是資訊的接收點,也是資訊的發出點;既是知識的接收者,也是知識的生産者;既是觀點的受眾,又是觀點的主講。而網路的種種碎片化,即便被反對或阻擋,但它已然構成了每一個人的生活,甚至也構成了每一個人自己。人和碎片化的外界並不是以對立的方式相抵抗,人也並不在其景觀環境中,而是你就是它,它就是你,既在這裡,又在那裏,你可以做這個,又可以做那個。在路易斯·H·拉潘姆(Lewis H.Lapham)看來,如果把印刷文化的人們稱為市民,那生活在電子文化中的人,則都是“遊牧民”。

混沌現代主義

這種不再是任何意義上的“非此即彼”的思維與情感狀態,在近年來西方學術界的一些學者看來,被認為已然超越了人們所説的“後現代主義”時代,而是以一種後-後現代主義的概念進行描述、敘述和解讀。瑞典期刊《美學與文化》(Journal of Aesthetics &Culture)曾在2010年發表了提莫休斯·佛牟倫(TimotheusVermeulen)和羅賓·凡·登·埃克(Robin van den Akker)兩位荷蘭學者的《Metamodernism Notes》一文。他們認為,再也不能用後現代主義範式來理解這些新趨勢了,因為它們暗示了當今時代某種新的情感結構,其特點便是在典型的現代主義的擔當精神和後現代主義的超脫姿態之間搖擺不定,同時每個人也具有身份和生活方式的不確定性。佛牟倫和埃克稱這種情感結構或文化藝術風格為元現代主義(Metamodernism,陳後亮譯)。

陳後亮將Metamodernism譯為“元現代主義”,是源於前綴“meta-”在希臘語和英語詞典釋義中有“帶著…一起”、“介於…之間”和“在…之後”等多重意思,因此也有“中位現代主義”的譯法。然而,單純的“元”或“中間”都很容易將人帶到誤讀的邊緣——而Metamodernism及其所代表的意義,既在某兩者之間,又超出其中,産生無限可能——事實上,佛牟倫和埃克認為,它是在振蕩的同時,又超越了截然相反的兩極之間,同時,這個振蕩不應該被認為是一個平衡;相反,它是一個在2、3、5、10等無數個端點間擺動的鐘錘,就如同是宇宙原子間的運動與碰撞一般。基於這一理由,本文更願意在中文譯法中稱之為“混沌現代主義”。此處的混沌並不是模糊,也不等同於混沌學中初始條件的敏感性,而是一種不斷地潛藏變化著未來的狀態,與此同時,它還代表著既無處不在又不在任何之處的振蕩,電子時代對象與實體的不可見性,以及網路中用戶可以如盤古般創造或毀滅事物。

佛牟倫和埃克認為,混沌現代主義從認識論上來説“帶著”現代和後現代的印跡,從本體論上來説“介於”現代和後現代“之間”,而從歷史角度來説又在現代與後現代“之後”。這種現代主義的特點是拋棄解構、並置(parataxis)和拼貼(pastiche)這些美學觀念,轉而更青睞重構、神話和中位(metaxis)這些美學—倫理學(aesth-ethical)範疇。這些趨勢和潮流再也不能用後現代主義來解釋了。它們表達了一種(通常伴有謹慎的)希望和(時常是偽裝的)真誠,暗示著另一種情感結構和話語。在佛牟倫和埃克看來,混沌現代主義認識論(仿佛…一樣)和本體論(介於…之間)都應被想像為一個“皆是—皆非(both-neither)”的動因。

混沌現代主義藝術

當談到混沌現代主義的藝術理論時,較為著名的是德國理論家羅爾·埃舍爾曼(Raoul Eshelman)所提出的“表演主義”(performatism),他將之描述為一種有意為之的自我欺騙,即相信或認同某種自己明知道是虛假的東西,或明知不可能的矛盾解決方案,並強迫觀者只能接受對作品所提出問題的一個唯一的、強迫性的解決方案。例如他所指出的在藝術中有神論思想的復興,以及當代建築對透明(transparency)、運動(kinesis)和迫切性(impendency)的再度創造等。

而美國評論界的領軍人物傑瑞·斯奧茨(Jerry Saltz)也注意到新出現了一種搖擺在不同信念、態度和設想間的感覺。他留意到一種全新的藝術生産動向和態度,即:“我雖然清楚我正在創作的藝術可能是無聊的,甚至是愚蠢的,或者它以前也曾被別人做過,但這並不意味著它不嚴肅。”這些年輕的藝術家們既對藝術本身有透徹的自我意識,又無所忌憚,絲毫不覺難為情。他們不但認為真誠投入與超然物外的區別是虛假的,還強調他們可以同時做到既真誠又反諷,可以在這種混合的情感狀態下創作藝術——這也就是愛默生(Ralph Emerson)所謂的“疏遠的尊嚴”。

而在近年來的中國當代藝術現場中,我們也可以從一些藝術家身上看到這種趨勢:追求藝術語言的純粹性、追求顏色性及物性、追求神性的形意、追求互動性、藝術創作邏輯中的排他性、基於推導的創作過程、對於情感與態度的疏離、進入各個領域進行創作以及對於相似性的認同。對於這些作品及藝術家的價值與道德判斷並不是本文的重點,而是復述出這一藝術面貌——混沌現代主義也不再是告訴人們什麼是好的,什麼是不好的,而是告訴我們世間有無限的可能,一切都是混沌未知,並且永遠會發生改變的,就如同宇宙之熵。

除此之外,科學技術發展不斷引領著哲學與藝術,網路這一媒介最先興起于西方,而無論是網路時代的種種變化,或是基於此的各式研究,歐美始終佔據領先地位。但在近年來,中國昌盛的網路語言在某種程度上可謂是獨有的混沌現代主義經典樣本——表情包。從中國網民“遠征”Facebook這一事件中,中國人對於“表情包”的喜愛與創造,及其“領先地位”盡顯無疑。表情包由“圖像”與“文字”構成,但其所指涉的意義並不簡單是兩者的疊加,而是在這一疊加的過程中産生了另一種饒有意味的、具有潛臺詞的曖昧含義。換言之,表情包的含義既是文字與圖像,又遠超於此,而只有生活在網路社交媒體上的一代才懂得其中的奧妙與玄機。同時,在網路上,壁紙、Gif和表情包越來越受到藝術家們的青睞,當然,也許目前還無法接受或稱之為藝術的一種門類,但至少,這是一種藝術文化的全新面貌。

網路的混沌現代主義

如果説現代主義提出了一種時間上的秩序感,而後現代主義寓示了一種空間上的無序感,那麼混沌現代主義就應該被理解為兩者兼具的空間時間(spacetime)——既非有序亦非無序。而事實上,由於網路,這種有序無序在如今更加強大——從這一理論提出到如今的若干年中,網路正以爆炸般的境況發展、進化,基於此,人與人間的關係和距離似遠似近、似有似無,大量新媒體依託網路被創造、被傳播,而如今人群流動愈加頻繁的國際移民或交流也同樣依託于網際網路這一源頭。一些理論家將新技術的産生或身份背景的轉變作為區分藝術家間創作形態不同的根由,這是毫無問題的。但新技術和身份背景與藝術家産生映射關係的背後,無不源於網路這一媒介的推動。

事實上,電子媒介是中樞神經系統的延伸,中樞神經系統把人整合成一個統一的機體,而網路則賜予了每一個人整合感知與思維,成為“整體把握世界的人”,這在同時也給予藝術家更為多元及與以往截然不同的創作方式。在這個“新時代”,每個人成為了馬歇爾·麥克盧漢口中的高級原始部落人——在他看來,人類從遠古至今經歷了部落化、非部落化、重新部落化的過程:在洪荒時代,人類感知世界的方式是整體、直觀的,人的技藝是全面、多樣發展的;由於勞動分工和拼音文字的出現,人學會了分析,但在同時也將自己分割為“殘缺不全”的非部落人,機械印刷術和工業化更是把人推向了極端;而在電子時代來臨後,人的感知則會更為全面,所接觸的知識系統使得人類重新部落化。

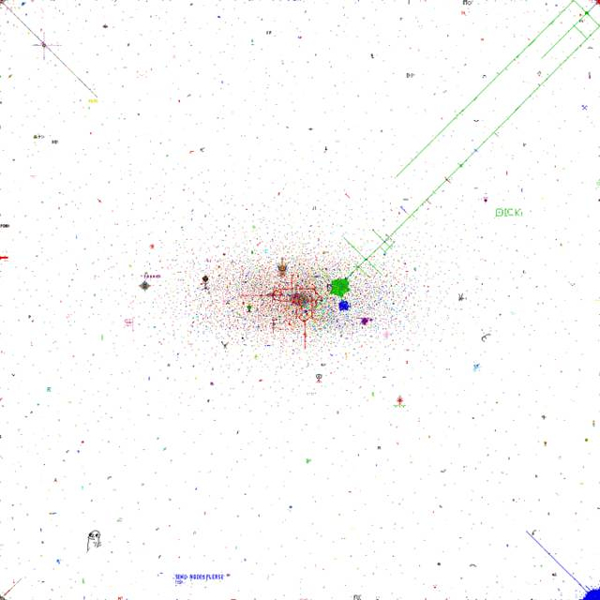

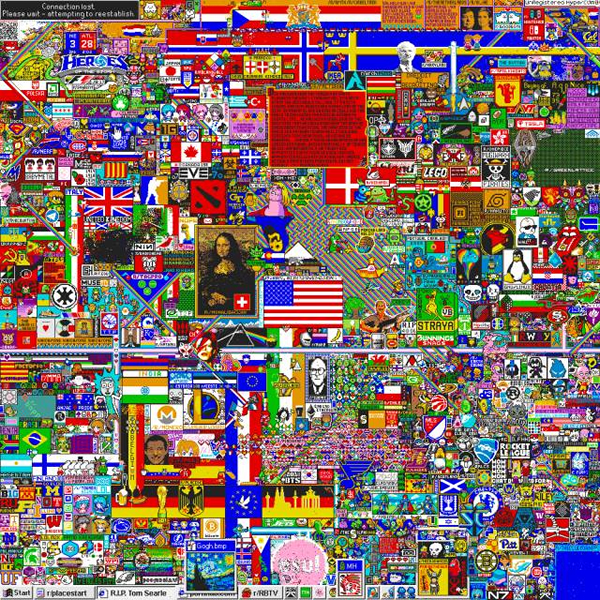

當然,全球網路的部落化在文化發展上似乎為整體提供了機會,但其弊端或是潛在的矛盾和戲劇性同樣存在:無底線的多元、對於高遠精神的蔑視,以及文化碰撞間的殘酷。這可以從歐美最大的網路社區Reddit於今年的一個活動管窺一豹:一個1000x1000像素的巨大空白畫布上,總共有100萬個像素點,每個線上用戶每次可以涂一個像素點,一次間隔5分鐘,當72小時後,畫布上最終的內容將被記錄下來,Reddit的社區説明上寫道:“你一個人也許就可以創造些什麼,你們團結起來可以創造更多的東西。”而經歷了試探、發展、平衡、破壞、毀滅、重構等過程,最終一些符號(文化)被勉強保留,而另一些,則陷入黑洞。

最初的“畫布”

72小時後的最終畫幅

在混沌現代主義時代,每一個人都成為了“上帝”,不斷地創造與毀滅——這與尤瓦爾·赫拉利(Yuval Noah Harari)在《未來簡史》中的“智神”觀念不謀而合。然而,即便是對於全知全能的智神來説,“知識如果不能改變行為,就沒有用處;但知識一旦改變了行為,本身就立刻失去意義”。而在如今,每一個碎片知識都不是原始知識,很多碎片組合成起點,但卻在網路的脈波中永無止境。於是,每個藝術品的出現也沒有了起始點和終結點。當然,後現代趨勢並沒有已然完結,但它們中有許多正採取一種新形式,而且更重要的是,一種新感覺、新意義和新方向。

尤瓦爾·赫拉利(Yuval Noah Harari)《未來簡史》

(部分外文翻譯引用自陳後亮;崔杉對本文亦有重要貢獻)