繼去年7月2日在北京民生現代美術館所舉辦的“恒久與無常:“”張大力新作展”後,時隔整整一年,“話題製造機”張大力又帶著新的主題“身體與靈魂”,並以回顧展的方式登陸到了大洋彼岸的荷蘭海牙貝爾登美術館。

據本次展覽策展人何凱思介紹,此次將張大力回顧展帶入荷蘭,是為了讓荷蘭的觀眾了解到中國社會最近發展的結果。同時也幫助當地人們思考發展中國家的社會轉型所帶來的所有國際化問題。

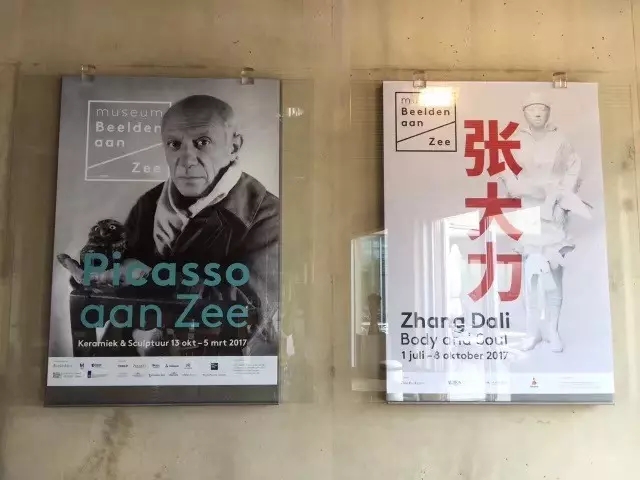

展覽海報(海牙貝爾登美術館前)

對於此次展覽,策展人希望觀者能完全以視覺的方式將其打開,因為在他看來, 從視覺藝術的角度去看,張大力藝術的核心部分在於他把視覺效果和所要討論的問題連接到了一起,並創造了獨特的表現形式。他表達的問題偶爾也會超過典型的中國問題。他的藝術表面上是“中國藝術”,但是當他應用了獨特的意象時,就可以説他超越了“本地化”,並被國際社會所承認,這也是他的藝術裏所包含的超越能量,是非常可貴的。

因此,對於展覽主題“身體與靈魂”,何凱思認為並不需以話語進行詮釋或是以文字進行表述,“如果張大力引人深思的雕塑能夠貢獻於此,那麼我認為這個回顧展就達到了它的目的,而“身體與靈魂”也就不需特別再加以説明”(何凱思)。

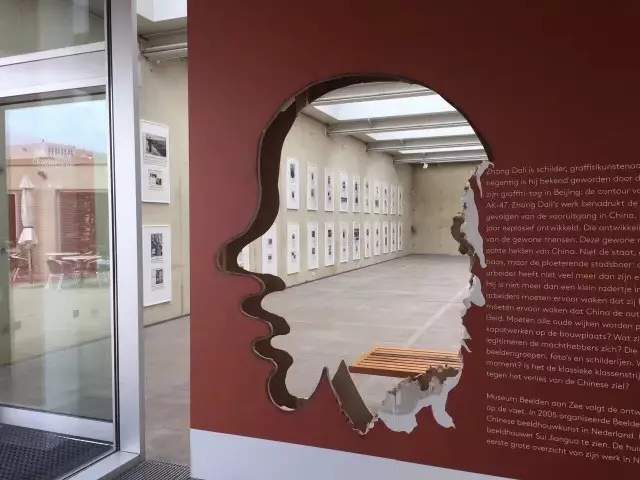

展覽前沿

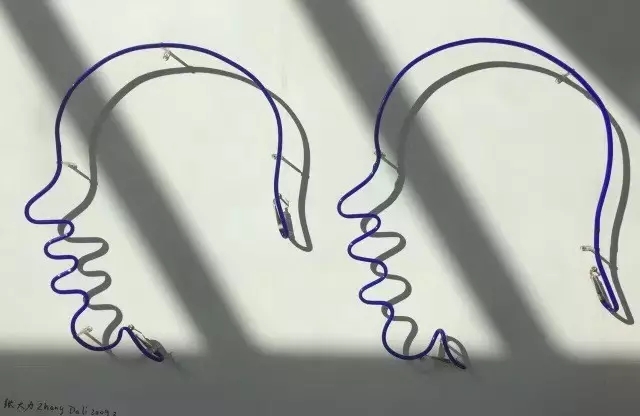

“對話·拆”系列作品

《AK-47》系列作品

“廣場”系列作品

資料表明,張大力創作大致可分為兩個階段:第一階段,即從1983年到1992年,他主要關注的是形式創新問題;第二階段,從1992年至今,他開始以藝術語言關注問題叢生的當代社會。而此次回顧展也按照這一脈路進行其各系列作品;從成名作90年代街頭塗鴉作品“對話·拆”、“AK-47”,到“第二歷史”,“人與獸”、“廣場”、“種族”再到近年來的“漢白玉雕塑”與“布朗運動”……(有關張大力藝術更多的解讀,可點擊“99藝術個案”——《張大力:在話題與爭議中尋找“種族”密碼》)

“廣場”系列作品

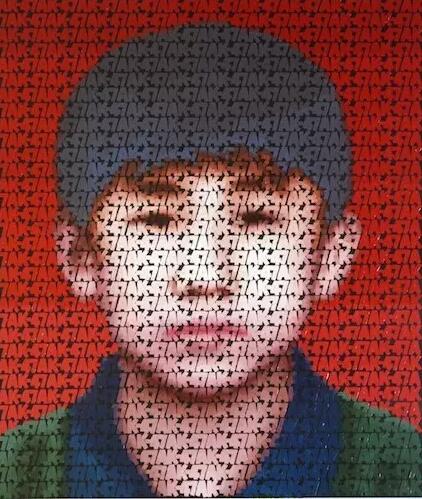

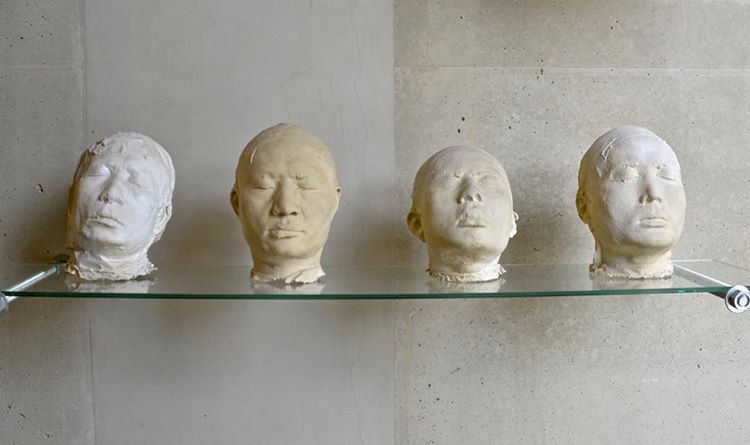

“種族”系列作品

“漢白玉雕塑”系列作品

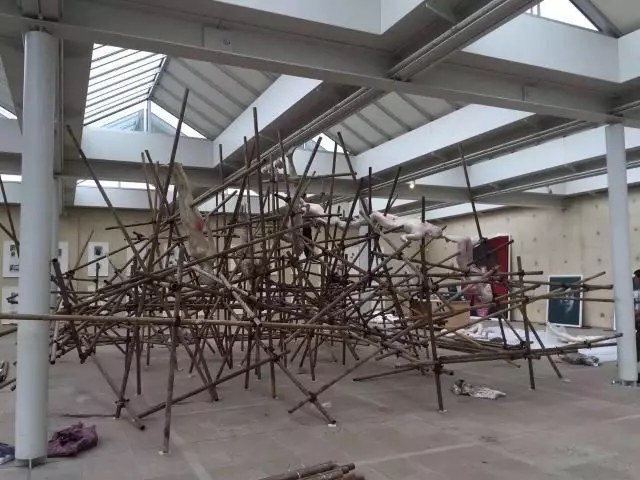

而展覽中的“布朗運動”呈現了一個建築工地的場景。生銹的腳手架穿過建築工人的裸體並將其高高懸起,像亞洲的聖塞巴斯蒂安的殉難。

張大力在作品“布朗運動”前

在張大力看來,建築工地是一個模糊的地方,幾乎每個人都可以在這個地方上賺取一天的工資。它也是一個貧困的陷阱,不穩定的工作與低廉的工資並行,而一旦工程修建完成,所有工人都要面臨失業的問題。那些想要在建築工地上工作的人,勢必要借助腳手架站在高處,腳手架就是危險的象徵。張大力認為,建築工地是對中國社會的複雜性、原始資本主義的激進和貧窮悲劇的隱喻。

“布朗運動”

策展人展前簡訪:

記者:您長期追蹤研究中國當代藝術。這20年中國也發生了很大的變化,您能解釋一下張大力這20來的創作和中國社會是什麼關係以及在藝術史上的價值?

何凱思:張大力的藝術創作呈現了中國社會這20年巨變的剖面。用他本人的話説:“我覺得我做的所有藝術品----都是當代中國的問題和變化所産生的事情,就是能刺激我影響我”。張大力在這個領域裏更重要陳述是:“我真的不知道自己屬於哪一類的藝術家 ---,藝術對我來説就是宣泄我的憤怒的一種手段,或更確切的説我通過這種方法告訴別人我的所思所想”。對他來説最重要的,是藝術品如何傳達給觀眾他對當下的思考,這就是他的藝術創作的價值所在。

“人與獸”系列作品

“人與獸”系列作品

記者:張大力的作品看似來自不同的方向,利用了不同的材料和技術,您覺得這些作品是互不相連還是能看到共同因素?

何凱思:張大力的雕塑裹挾著一種對當下社會和中國歷史的強烈洞察力,他在不同的項目中巧妙地利用各種媒材和視覺手段來傳達作品的精神性,可以恰當地説,他根據作品的性質,物盡其用了材料的特色,材料和作品之間天衣無縫的合謀,既滿足了作品所需,也最大化的反映出他的“憤懣”;同時材料也給予他一種特殊敏銳的感覺,來鞏固和批判他眼中的現實社會,這是他的藝術主旨。

開幕式現場

開幕式現場

記者:在您看來嗎,張大力的藝術與他生存的環境有著怎樣的牽連?

何凱思:張大力的藝術和中國社會的變遷有著直接密切的關聯,縱觀從九十年代到今天的中國當代藝術發展史,無法不注意到其藝術創作的活躍身影。中國當代藝術所取得的成就,也引起了西方極大的關注度和興趣,我們一方面看到了中國社會和經濟的巨變,另一方面也看到了中國當代藝術在思想上的深刻思考,這些都成為了中國對全世界的宣言。

貝爾登美術館

貝爾登美術館

貝爾登美術館作為荷蘭海牙最知名的雕塑美術館,是荷蘭唯一一家專業收藏、研究、展示當代雕塑的美術館。貝爾登美術館的學術定位,主要是展示荷蘭國內以及當今國際上的現當代傑出雕塑家的重要作品。其目的是利用混合形式與不同材料的作品來表達“人之體驗”。