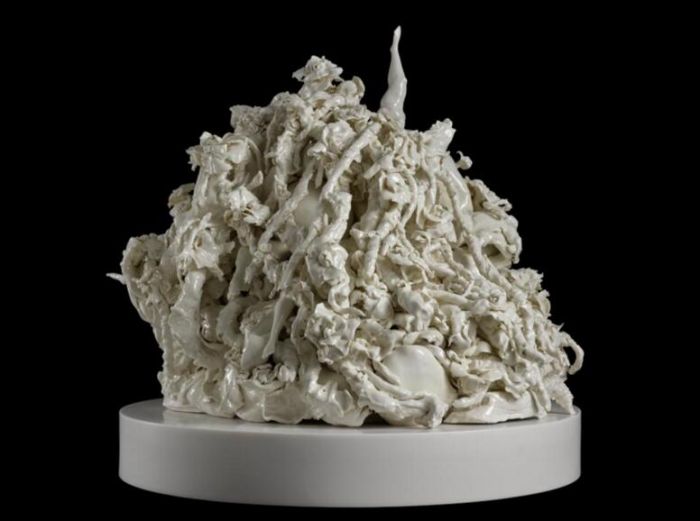

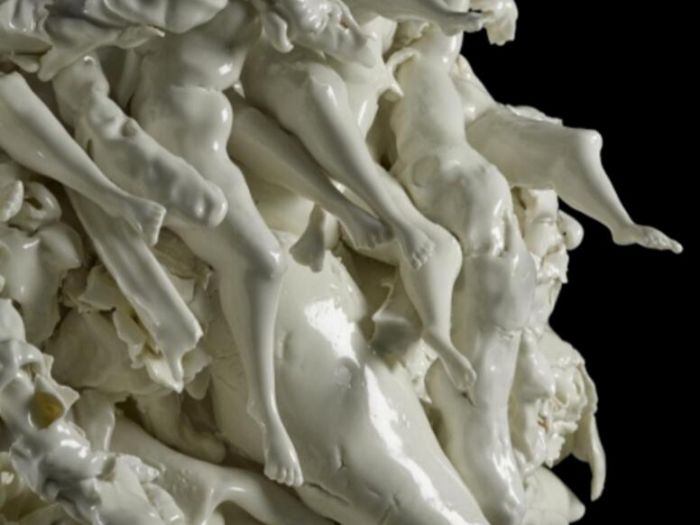

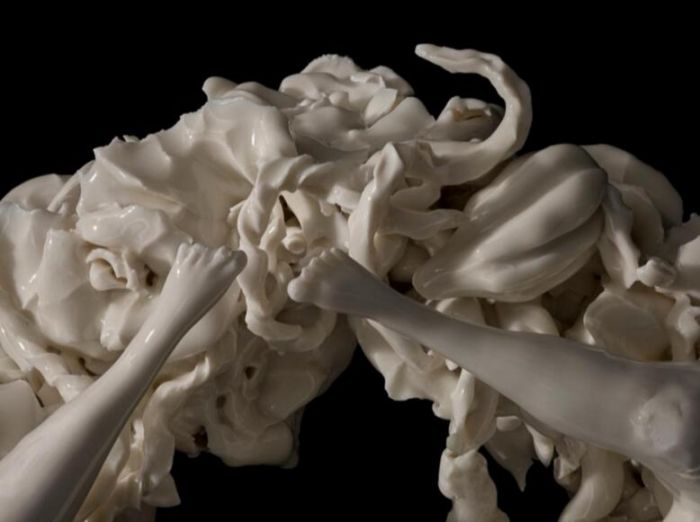

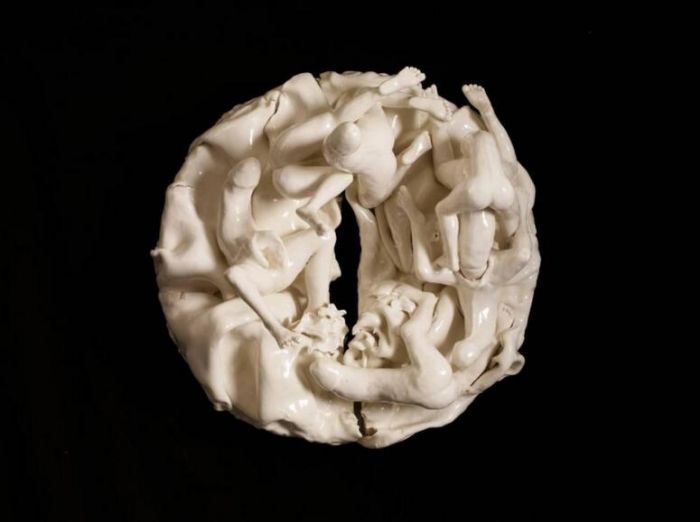

看似看似極度真實的腿與花朵、植物互相糾纏,扭曲合併;其中一些極力向上伸展,一些卻被消融......不同元素彼此融合繁衍,不斷掙扎、不斷變化——這正是英國藝術家瑞秋·尼布(Rachel Kneebone)白瓷雕塑給人的第一印象。

《被放逐的奧維德》展覽現場

瑞秋·尼布1973年出生於英國牛津郡,目前生活工作于倫敦。她的新個展《被放逐的奧維德》(Ovid in Exile)將於2017年5月27日至8月19日在香港白立方舉行,這是她在亞洲的第一次個展。

《被放逐的奧維德》展覽現場

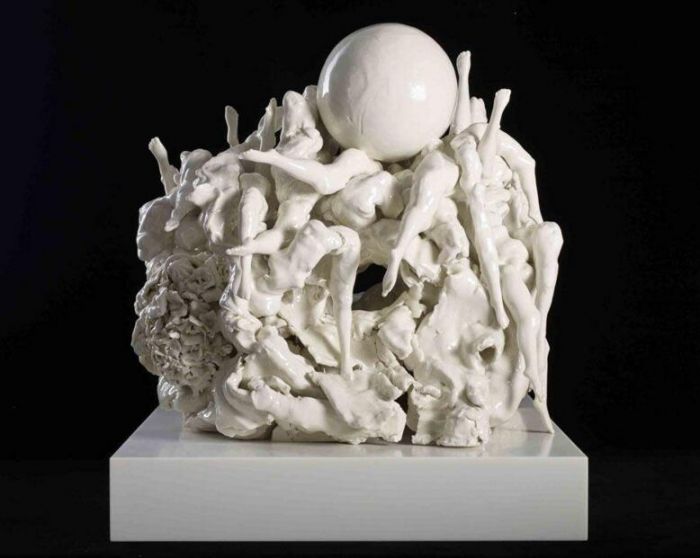

在此次展出的新系列中,尼布從古羅馬詩人奧維德的詩篇《變形記》擷取靈感,關注流變與交融。在其作品中,我們看到花、卷鬚、身體部位、球體甚至抽象元素,這些複雜又高度個人化的組合讓人同時想到古典主義和超現實主義。而白瓷在燒制過程中從黏土向瓷轉變的過程本身,亦呼應著藝術家關注的主題。

尼布與她的創作《399天》

今次,YT將與瑞秋·尼布聊聊她的創作,從白瓷這種材質本身到創作的主題,尼布進行了細緻的分享,她説她知道中國在陶瓷製造方面擁有非常悠久的歷史,但希望自己可以更多地探索“變”的可能性,而不僅僅局限在了解這種材料的物理特性之上。瓷

Porcelain2002年,我在倫敦皇家藝術學院(the Royal College of Art, London)修讀碩士學位時,開始使用陶瓷作為材料進行創作。用陶瓷來表現流變、韻律、造型上的改變都是十分自然的事情,和我的想法非常契合。通過陶瓷我能更好地探索一種“置於身體內部的”感覺。

Rachel Kneebone - Act I

在以陶瓷進行創作的過程中,有很多涉及“變形”的過程。材料發生改變從而變成某種全新的事物。一塊陶土,經由塑性然後燒制,最後才成為完成的雕塑作品。材料本身從濕潤的、極具可塑性的狀態,變得乾燥、堅硬,最後經由燒制呈現出具有光澤的、仿佛擁有流動性的狀態。在燒制的過程中,材料還會縮小,所以現在看到作品的體積只有入窯前的百分之八十。

Rachel Kneebone - Act III (detail)

白

White瓷特有的白色非常吸引我。所謂的“意義”總是模糊而不定的——我的作品開始於此,並且持續呈現著這樣“模糊不定”狀態。從某種意義上説,我們的生活經歷建立在語言之外,雖然我們需要文字來溝通,但文字只能達到一個“近似”的狀態,而那極少的、未能通過文字完全表達的,或許才是真實的所在。

Rachel Kneebone - Glyndebourne Cartouche (detail)

也正因如此,我對肢體語言非常感興趣。我覺得我們身體的反應和表達,要比單憑口説出的話語更加準確。我試圖賦予“感情”某種形態,作為除去語言之外另一種對生活做出回應方式的選擇。

我覺的顏色可以承載或者説“鎖住”漂浮中的意義,所以雕塑的白色表面其實可被看做是“空白的畫布”或者説是空白的螢幕——你可以在上面投射一種、甚至多種含義。觀眾可以根據自己的經歷自由闡釋或者定義我的創作。他們所得到的就是作品的意義。在觀者感悟作品的過程中,作品屬於他們,而不再屬於我。雖然有些諷刺,不過作品正是以這樣的形式存在的。

Rachel Kneebone - Glyndebourne Cartouche

變

Metamorphosis正如展覽標題暗示地那樣,我閱讀了古羅馬詩人奧維德的《變形記》,從而更深入地去探討“變形”本身(《變形記》全詩15卷,取材于古希臘羅馬神話,根據古希臘哲學家畢達哥拉斯的“靈魂輪迴”理論,用變形,即人由於某種原因被變成動物、植物、星星、石頭等這一線索貫穿全書,共包括大小故事250多個,是古希臘羅馬神話的大匯集。)

一個事物變成了另一個事物;肉身變成了樹木、頭髮變成了樹葉;達芙妮變成了月桂樹;那喀索斯的身體化成了水。

Rachel Kneebone - We Get Life from Putrefaction and Death

除了文學方面的參考,我覺得“變形”是和每個人的生活都息息相關的經驗。畢竟,我們都有機會改變,並且在每一天成為一個新的人。所以説這次的作品是具有敘事性的,但它們依舊保持了模棱兩可的天性,超越了某種單一的意味。

Rachel Kneebone - Act II

Rachel Kneebone - Remember that we sometimes...(局部)

欲

Sexuality我的作品中的確存在著與感官刺激相關的部分,某種程度上是因為瓷這種材質很特別:尤其是那些光滑的、仿佛絲綢的表面。而創作本身包含的身體元素,曲線、肢體等等也帶來了“性”的意味。

Rachel Kneebone - Reclining Connoisseur

在我早期的創作中,與性相關的特徵要更加明顯,那時的作品大多具有明顯的男性或女性特徵;在最近的創作中,這點變得更加模糊,出現的形象既不是特定的男性或者女性,我們也可以説他們兼具兩性的特徵。一開始我會用帶有情色意味的融合來表現自我的喪失;但現在我意識到,自我迷失感其實也存在於作品的裂縫與空白之中。死亡的虛無和形式、和固態、和萬物都有關,這就是生活。

Rachel Kneebone - Shield IV

Rachel Kneebone - Shield I

時

Time目前在維多利亞和阿爾伯特博物館展出的作品名為《399天》。時間一直是我很感興趣的話題。“399天”不僅是作品的名字,也是完成它所用掉的時間。我有時候會想,如果我早一點或者晚一點開始創作一件作品,它會有什麼不一樣?我的每件創作都是時間的直接反應,作品都和特定的“一刻”相關,如果那“一刻”發生了改變,影響到的或許不僅是一件作品,還有之後的多件作品。

《399天》細節

瑞秋·尼布在作品《399天》前

瑞秋·尼布于香港白立方的個展將持續至2017年8月19日。而其最大、同時也是最具野心的雕塑作品《399天》目前正與其他作品一同在V&A美術館的春季雕塑展中展出,展期至2018年1月14日。