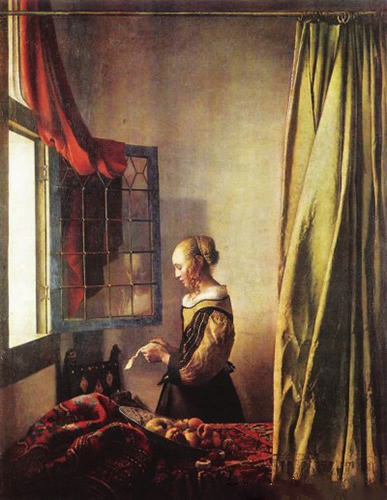

20世紀有人偽托17世紀維米爾而作出的同樣風格的畫,被學界認為是沒什麼價值的贗品。偉大的藝術家都是面對自己的時代,用藝術的語言傳達出某種意義,從而造成一個事件,並使它在事實上構成歷史和藝術史發展鏈條中一環。圖為維米爾《窗前讀信的少女》。

從杜尚開始,藝術和美不美已經無關了,甚至成為對美的背叛。圖為杜尚根據現成物品製作的《自行車輪》。(圖片均為資料圖片)

從杜尚開始,藝術似乎走上了一個新的方向,美似乎成了藝術的桎梏

當杜尚把小便池以命名為《泉》的藝術品擺放在高貴的展覽臺上時,人們驚愕、不理解、質疑。贊成者説,這是藝術的革命,新紀元的開始;反對者説,這是皇帝的新裝。杜尚原本是將它送給紐約的獨立藝術家協會辦的展覽,這個協會經討論,認為這不是藝術品,拒絕展出。杜尚原本是這個協會的委員會成員,看到這個協會的其他成員關於“藝術是什麼”的見解與自己不同,於是決定退出這個委員會。

過了兩年,杜尚又在巴黎幹了一件大事。他為被奉為古典美的象徵的《蒙娜麗莎》加了一副鬍鬚。

如果説,《泉》挑戰了藝術觀念的話,那麼,這個名為《L.H.O.O.Q》的作品就直接挑戰了藝術美的觀念。人們都説,《蒙娜麗莎》是女性美的典範,這幅畫代表了古典藝術的最高成就,那杜尚就給她加一副鬍鬚,看看是什麼效果。

前段時間,法國蓬皮杜中心到上海辦了一個“現代藝術大師展”,其中展出了一件杜尚的作品:在板凳上安裝了一個自行車輪。樣子看上去也不難看。但是,這件作品是由於它的美而成為藝術品嗎?也不是。

美國有一位哲學家阿瑟·丹托提出一個觀點,認為以杜尚的《泉》為代表,標誌著藝術發展到這一階段,已經與美無關了。《泉》成為藝術品,不是由於它的光澤和造型;《L.H.O.O.Q》成為藝術品,不是由於鬍鬚畫得好;板凳上裝個自行車輪,騎不得,坐不得,不難看也不好看,放在家裏佔地方。

在當代藝術史上,杜尚有著特殊的地位。從他開始,當代藝術似乎走上了一個新的方向。過去是要美的,但這時,美似乎成了藝術的桎梏,藝術家以杜尚為榜樣,要讓思想衝破美的牢籠。與此同時,許多美學家和藝術史家們樂此不疲,不斷通過解讀杜尚,提出新的理論。

藝術品有著時間性,長久的藝術魅力依存于當時所發生的藝術事件之中

關於藝術是什麼,已經有了許許多多的理論了。藝術是模倣?是表現?是符號?是形式?是美的集中體現?是觀念的形象呈現?這是一本書的話題,也是十本書也談不完的話題。我想嘗試一個簡單的視角,來連結古今的藝術。

俄國作家列夫·托爾斯泰認為藝術是傳達:在心中喚起曾使自己激動過的情感,並用語言、線條、色彩、聲音等媒介將它表現出來,使別人也感受到同樣的情感,這就是藝術。

中國古人講高山流水遇知音的故事。俞伯牙鼓琴,鐘子期懂了,於是俞伯牙引以為知音。後來鐘子期死了,於是俞伯牙就毀琴不再彈。這裡講的,也是傳達。

當然,這只是誇張的故事而已。傳達是對一個人的傳達,有對象在;但又不是只對一個人説悄悄話,而是有公眾在場。也就是説,藝術是個人間的交流,又讓公眾旁觀。藝術家可能心中有一個傾訴對象,但不管藝術家初衷如何,他們都是為一個更大的群體製造一個事實。李白寫詩贈汪淪,送孟浩然,心中有詩人群體在,而不只是私相授受。普西金寫《致凱恩》,像是寫悄悄話,詩人的修養和訓練卻使他寫成了情詩的範例,成為流傳最廣的詩。

既然藝術是傳達,就有一個在何時何地傳達的問題。既然不是私人間的事,而是公眾都知道的事,那麼它就有一個影響力問題。因此,也許“事件”是一個對藝術的很好的描述,最起碼是一個有啟發的視角。

藝術品一方面有著永恒性,可以為人們長久地欣賞,並成為對以後的藝術的創作和欣賞起作用的範本。另一方面,它還有更重要的屬性——時間性。藝術品總是在一個特定的時間和地點之中被製作出來的。它的魅力,也體現在一次又一次的當下影響之中。我們欣賞《詩經》之美,欣賞米諾島的維納斯之美,都不能超越時代,而必然要將作品放在它所屬的時代去“遙想當年”“設身處地”。長久的藝術魅力依存于當時所發生的藝術事件之中。

不能超越時間性來評判藝術史的種種奇觀。藝術經受種種挑戰以後,美還會回歸

關於藝術的事件性的理解,恰恰可以幫助我們澄清一些難解的藝術美學問題。

比如,偽作有沒有價值?美術史上發生過這樣一件事:一位名叫漢·凡·米格倫的人,畫了一批畫,編造故事,説是新發現的維米爾畫。這位畫家的作偽水準很高,騙過了許多美術史和美術評論的專家,贏得了很高的讚譽。等到這些大名鼎鼎的專家們發表完他們的看法,這位有惡作劇之嫌的畫家跳出來宣佈,這些畫不是維米爾畫的,而是他自己畫的。那麼,結果如何呢?美術史家們的做法是,立刻默不作聲,收回讚詞。

稱讚需要理由,收回也需要理由。如果只有一個美學標準,那麼,美術史家們沒有理由收回。既然他們以美為理由稱讚這些作品,那就沒有理由面對同樣的對象又收回稱讚。但是,對藝術品的評價還需要歷史標準。17世紀維米爾作了這些畫,就應該稱讚,而20世紀的米格倫偽托維米爾而作出的同樣風格的畫,就沒有什麼價值。畢竟,偉大的藝術家都是面對自己的時代,用藝術的語言傳達出某種意義,從而造成一個事件,並使它在事實上構成歷史和藝術史發展鏈條中一環。任何偽托的藝術品,都只是贗品。它沒有價值,如果它們作得很好,從而一定要説它們有什麼價值的話,那只能説,它們只有倣作或作偽年代的價值,而沒有原作年代的價值。我們不能離開時間來談論什麼是藝術。在談論“什麼是藝術”時,不能離開“什麼時候是藝術”的問題。只有藝術家原創的時候才是藝術。這時,藝術家通過作畫這樣的事件,完成了意義的傳達。

別人的倣作沒有價值,那麼,藝術家自己的倣作呢?似乎沒有人説它們是贗品。不少藝術家都在模倣自己從前的作品。一些藝術家有了成功之作之後,畫商也往往會要求他重復自己。大衛所作的《拿破侖一世加冕大典》,盧浮宮與凡爾賽宮各有一幅,哪一幅是真跡呢?兩幅都是大衛所作,也差不多是先後所作。哪一幅才是藝術呢?我還是想堅持,先畫的那一幅,凝聚了畫家的創造熱情,在作畫過程的摸索中形成了這種構圖和色彩,使之成為傑作,因此是藝術,後畫的那一幅只是前一幅的模倣。我們還看到這樣的現象:杜尚在1917年送到美國某展覽要求作為藝術品展出的那件名為《泉》的展品已經消失了,後來放在美國大都會博物館、法國蓬皮杜中心、瑞典斯德哥爾摩現代藝術館的《泉》,其實都是倣作,儘管有杜尚本人的簽名。這件作品的意義,應當只體現在第一次要求將它展出的衝動,以及由此造成的事件之中。

從創作到欣賞,從思想情感的産生到傳達的實現,從藝術家賦予作品以意義到批評家對意義的闡釋,這都是整體,不能割裂。藝術在性質上就是美學價值與歷史價值的統一體。這種統一,就體現在“事件”上。“事件”是理解藝術的一個具有啟發意義的視角。

藝術史是一條河,大浪淘沙,沙留下了,水流過去了,但河還在。一部藝術史,出現了種種奇觀。我們不能將它們放在一個平面上,超越時間性來進行評判。所有的藝術品帶著自身的時間屬性,它們的形成都是或大或小的一個事件。我們只有在承認這種時間性的前提下,再思考這樣的一些問題:有些藝術品不美,有些時期的藝術品不美,但是,它們在人類對美的追求的長河上,曾經起過一些作用。在經受種種挑戰以後,美還會回歸,回歸藝術,回歸自然,回歸生活。

注:作者為中國社科院文學研究所研究員、國際美學協會前主席。