《大英博物館百物展:濃縮的世界史》將於6月29日起亮相上海博物館。此次展覽的“百物”中有8件來自中國,包括良渚文化的玉琮、西周早期的康侯簋、商周時期的镈、東漢釉陶六博俑、唐代劉庭訓墓的三彩文官俑、唐代龍首雙耳瓶、元代青花瓷盤和中國産的太陽能燈具和充電器。這8件來自中國文物也是最受國內觀眾關注的,它們有何“身世”,能否“回家”?6月24日,上海博物館副館長李仲謀接受新聞記者獨家專訪,解答了這幾件文物背後的秘密。

約西元前600—前400年的青銅镈,古人祭祀儀式中用的編镈中的一個。

上觀新聞:大英百物展中一共8件文物來自中國,能否介紹下這幾件文物的價值?

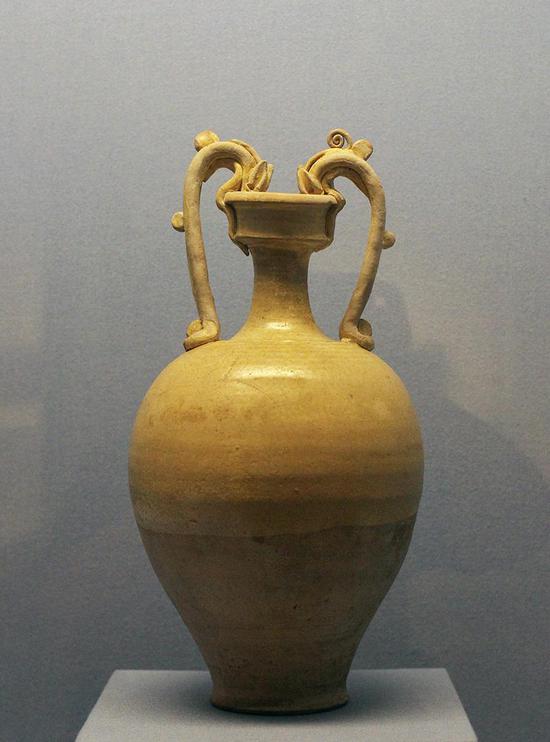

李仲謀:其中7件古代文物都是大英博物館收藏的中國文物中比較有代表性的。比如東漢釉陶六博俑較完整的展現了六博這種遊戲,歷史價值很高,而且兩個俑形態生動,觀賞性較強。青銅镈是一種樂器,和青銅鐘類似,一般镈的大件比較多,這件體量較小,應該是編镈之一。唐代的龍首雙耳瓶存世量雖然不少,但它上面帶有異域文化的元素,在古代希臘、羅馬時期就有這種雙耳瓶用於裝橄欖油或者葡萄酒,所以唐代雙耳瓶可以追溯源頭到希臘、羅馬以及西亞,這是一件古代中西文化交流的産物。三彩文官俑也比較常見,但大英博物館這件個頭較大,是一件高等級墓葬的出土物。

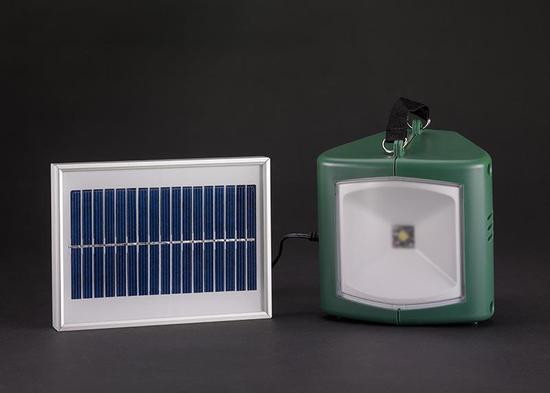

中國産的太陽能燈具和充電器是大英博物館前館長麥瑞格捐贈的,它主要出口非洲貧困地區,國內用的比較少,據説性能不錯。當然,它不是一件藝術品,和博物館的傳統收藏還是有距離,更多是屬於歷史的部分。

元代的龍首雙耳瓶,西元500年到800年是絲綢之路貿易的全盛期,中國、中亞和歐洲之間的人員與貨物往來絡繹不絕。遠距離的物資流動也使不同地區的藝術風格交融相會。

上觀新聞:這些文物都是首次借展“回國探親”嗎?

李仲謀:其實元青花瓷盤是第二次來中國展出了,其他展品應該是第一次。元青花瓷盤上有繪製精美的纏枝花卉,而且紋飾組成方式極為繁密,是受到伊斯蘭文化的影響。2012年上博舉辦元青花展覽時,點了大英博物館的幾件東西借展,其中就有元青花瓷盤。

唐代劉庭訓墓的三彩文官俑。

上觀新聞:上博館藏中有沒有展品可以與這幾件文物相呼應的?

李仲謀:同類型的幾乎都有。我們青銅館裏有非常精美的青銅器,在這方面的收藏比大英博物館豐富得多。玉琮我們當然有。陶瓷器的收藏也很成系統,比如元青花盤、雙龍柄瓶、唐三彩俑等,在上博都有類似的器物。

西周早期的康侯簋,是最著名的周初青銅器之一。

上觀新聞:很多人關心《女史箴圖》為何沒在這次展覽中入選?

李仲謀:每個展覽有不同的思路,策展人在選擇的時候,並不是一定要把代表某個文明最高級別的文物放進去。因為這個展覽講的是故事,強調文化之間的交流,像元青花瓷盤、雙龍柄瓶這樣的文物就比較切題。《女史箴圖》價值非常高,對展出條件也非常多。大英博物館如果能把《女史箴圖》拿出來,那麼這一件東西就可以做一個展覽了,它不需要隨著100件物品來展出。

元代的青花瓷盤。

上觀新聞:大英博物館是收藏中國文物最多的一個博物館,目前收藏的中國文物多達2萬3千件。此次展出的8件文物是如何流失海外,進入大英博物館的?是否全部“身家清白”?

李仲謀:這8件文物從英國到中國展出,第一站是國家博物館,第二站是上海博物館,需要從國家文物局申請批文。國家文物局對它們的來源都進行過嚴格的審查,如果這裡面存在證據確鑿的非法流失問題,比如盜掘、走私等,這些文物是進不來的。大英博物館此前在國博接受採訪時也曾明確表示,這部分展品是不存在這樣的問題的。

國外收藏中國文物有多種渠道,的確有走私和殖民掠奪,但也有正常的貿易或者其他交往渠道。比如大英博物館19世紀70年代就收藏了這件元青花瓷盤,這件文物未必是直接從中國出去的,很可能經過中東或者東南亞。在元代時,中央政府和波斯等地有很多國家間的正常交流,因此那裏會留有很多貿易或者賞賚的瓷器。

六博俑、唐三彩文官俑確實是墓葬出土,但應該是經由正常銷售渠道流入海外的。在19世紀末20世紀初時,一些外國人來到中國,通過北京或者上海的文物市場購買中國文物,有些後來捐贈給了大英博物館。至少目前沒有任何證據或者確切材料證明這幾件文物的來源是非法的。

中國發明製造的太陽能燈具與充電器。

上觀新聞:此前國博展出時,曾有不少觀眾提出,要和大英博物館“商量一下”:“展完能還給我們嗎?”既然文物來源合法,顯然不存在“歸還”的可能,觀眾應該以什麼樣的心態欣賞和看待這幾件中國文物?

李仲謀:觀眾看這些中國文物,要把它們放在世界文明的大背景下去看。在這個展覽裏所體現的不同時間、不同類型的文明中,中國文明只是其中之一,我們是世界的一部分。當然,100件中有8件,比例相當高,可見其重要性。這些中國文物涉及的時代也比較多,從早期的良渚文化玉琮一直到2010年的太陽能燈,我們要看這些展品所代表的是什麼樣的歷史,背後揭示的是什麼樣的資訊,也可以進行橫向比較,那個時代的世界其他文明都有什麼樣的東西,而不要過多去注重這些東西是怎麼出去的,能否“要回來”。這不是展覽的重點,也希望觀眾不要把它作為理解和參觀的出發點。

良渚文化的玉琮,高49釐米。

上觀新聞:上海博物館和大英博物館此前還有哪些重要的合作交流展覽?上博的文物有沒有去大英博物館展出過?

李仲謀:大英博物館藏品到上海展出是比較多的,以完整展覽來算,這是第5個。第一次合作展覽是1999年的大英博物館藏古埃及文物珍品展,那個展覽創下了日均參觀人數記錄,2個月觀眾參觀63萬人次,至今沒有被打破。

2006年,我們又合作舉辦了亞述帝國的文物珍品展。2008年,借奧運會時機合作舉辦了古代奧林匹克運動及藝術展覽,其實是聚焦于希臘、羅馬的古文明展覽。2010年,我們舉辦過大英博物館和維多利亞與艾伯特博物館共同提供展品的古代印度神廟藝術展覽。2012年上博舉辦元青花瓷器大展時,我們也從大英博物館借了幾件展品。

2008年,大英博物館展出過上海博物館收藏的早期青銅器和玉器。我們當然希望接下來能有更多的上海博物館藏品到大英博物館去。大英博物館收藏了很多中國文物,但畢竟還是有限的。只要大英博物館希望舉辦上博的展覽,我們隨時準備提供藏品。