繪畫是需要物質承載的,油畫的支撐物從木板到亞麻布;書法從甲骨、鐘鼎到竹簡、宣紙;版畫從木版到石版、銅版等。每種材料因為語言不同的特點都日趨嚴密,同人類生存法則一樣,也都符合著適者生存的法則。

物極必反,當一種材料達到使用頂峰,它自己也就失去了自身再創造的可能性,同樣伴隨而來的是,會有一種新的材料産生並刺激著人們。

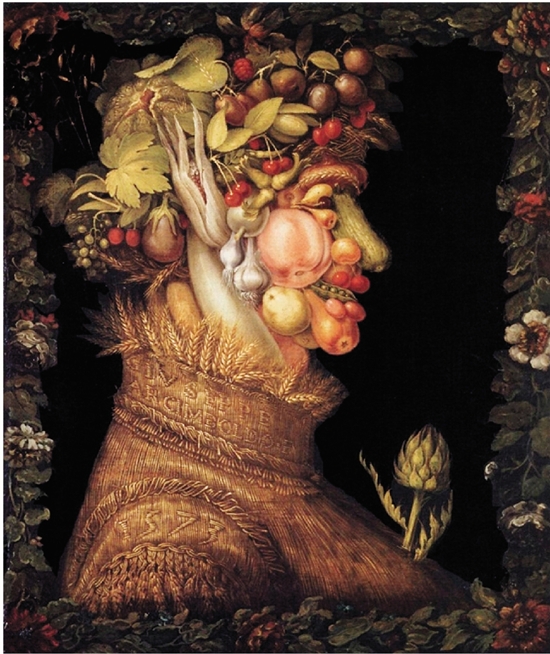

朱塞佩·阿爾坎博托 春 布面油畫 1563年

朱塞佩·阿爾坎博托(Giuseppe Arcimboldo,1527-1593年)是義大利文藝復興時期畫家。以其獨特的“組合肖像”作品而聞名,這是用水果、蔬菜、花草、書籍、魚類等各種物體組合而成的人物肖像。阿爾坎博托在組合肖像的創作中摒棄了傳統寫實的描繪人像的方式,將不同的物體加以組合,通過並置、重疊等方式,利用錯視性,構建出具有雙重意象的圖像,每幅作品中用以組合的物體並非隨意選擇,而是存在著同質性,並與畫面的主題存在相關性。

許多超現實主義畫家視他為20世紀超現實主義運動的先驅。雖然在他的畫面中仍然使用的是油畫這一材料作為媒介,但在那個時代這是有獨創性的,寫實的手法預示著在現實的可能性。

朱塞佩·阿爾坎博托 夏 布面油畫 1563年

第一次看到朱塞佩·阿爾坎博托的作品會想有沒有人將其做成真實的雕塑,後來發現在現代公共藝術中早已被採用,豎立在公園之中。

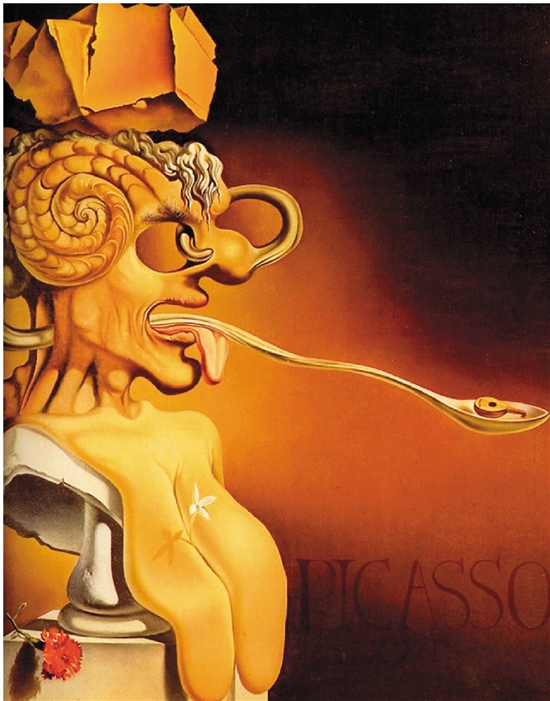

薩瓦爾多·達利 畢加索在二十一世紀的畫像

在超現實主義畫家達利的很多作品中也採用了這樣的組合形式來組合新的形象。他進一步地通過變形扭曲,使得如夢境一般的空間更加怪誕離奇。達利運用嫺熟的古典寫實技法真實地再現他想表現的一切事物與場景,所描繪的場景如同一個迷宮,而達利的迷宮卻是用玻璃做的,你明明看得清每條道路,甚至是出口的方位,但是卻怎麼也走不出去。

1938年以探索潛意識的意象著稱的達利在倫敦會見了弗洛伊德。弗洛伊德對他的畫議論道:“你的藝術當中有什麼使我感興趣的呢?不是無意識而是有意識。”達利的藝術可謂是極端的“真實的荒誕”。這組由達利創意、哈爾斯曼拍攝的照片是由七個裸女構成的骷髏頭,這種和阿爾坎博托如出一轍的組合形式將性與死亡結合從而産生了新的雙重意象。

澳大利亞藝術家菲婭·喬賓斯(Freya Jobbins)收集了許多廢棄的芭比娃娃,用這些回收的消費品作為元素重新組合成新的形象。可分辨的四肢形象如同肢解的芭比娃娃一般,帶給我們新的感官刺激。所有使用的物品都是經過精心挑選的娃娃假肢,最終拼出了這麼一個怪異、富有肌肉線條的神奇的臉。

在楊·史雲梅耶(Jan Svankmajer)定格動畫《對話的維度》的第一個章節——“永遠的對話”中,食物人像、金屬人像、文具人像依次出現,它們彼此吞噬、交融、傾軋,最終同化出現了人的形象。這些人像具有象徵意義,可以被認為是資本家、文人、平民的代表,金屬粉碎事物,文具粉碎文具,如此週而复始,形成了金屬文具事物參雜在一起的無差別的人像,然後是無休止的複製。史雲梅耶説人並不存在“溫和”的對話,而是人類殘酷的趨同,這是社會的現狀,是人與人之間、國與國之間奉行的準則。《對話的維度》第一個短篇展現出來的由蔬菜瓜果和鍋碗瓢盆組成的人形,與阿爾坎博托的繪畫中的形象不謀而合。這一形式運用得更加自由和鮮活,很恰當地表現出作者的意圖,表達出了人與人之間對話的狀態。

出生在中國台灣省的蘇育賢創作了《花山墻》,為一件涉獵宗教、死亡、虛實等不同層面的錄影作品,使用了紙扎文化的元素與象徵意涵。

《花山墻》一名源自於台灣建築的山墻,是側屋身連結屋頂的山形墻面,其功能為承重、通風以及防火,而在引進了西式的立面山墻結構,逐而轉變為僅剩裝飾性的用途,此由實至虛的功能轉換啟發了這個作品。幾個不同的概念在一個作品裏匯集到了一起。作品中材料有著多種的可能性和開放性。藝術家也講我們對材料的想像遠不及現實更複雜豐富。

這些藝術家有意無意的都與阿爾坎博托的作品發生著聯繫,都在這一形式下增加了新的方法,給觀者所呈現的非常不同。這有些類似在中國的書法和文人畫中所強調的師承關係,後人在前人的筆墨裏不斷創新來尋找新的表現空間。

這些作品中材料的使用從單一的油畫到現代出現的多媒體,在阿爾坎博托的“組合形式”下作品的材料越來越豐富多樣、媒介也越來越廣泛多元。於是我也開始思考,作品中的材料在有限的形式下是如何詮釋主題的;作品中的材料難道只有物質的屬性;藝術作品中的材料空間又都來源於何處。

在物質層面以外尋找“材料”。在社會中我們來源於哪?“群”和“區”,“群”中比如論壇的現場、旅行團、炒房團等等有一定目的性地聚集在一起,而“區”則是我們的住宅社區、學校、大學城、商業區、省、市等以地區作為單位。同樣空間可以理解為兩種,第一“無形”的空間,第二“系統”的空間,無形的空間比如人際網路、因特網、微信等等,系統的空間有美術史、書法、課程、知識等。

安伯托·艾珂在《開放的作品》中稱“有限的形式,無限的詮釋”。依照艾柯的開放性理論,即便是被認為最無需可循的先鋒藝術,也不能繼續把自己從藝術的歷史中獨自摘出來。在他看來,“混亂”也是有形式的,“先鋒”有別於傳統藝術的特殊性,很大程度上在於傳遞資訊形式的不同。