正在大英博物館舉行的“葛飾北齋:巨浪之上”見證了現代藝術的悄然誕生,在他年輕時代,已經製作並出版了令人叫絕的《北齋漫畫》,但大英博物館的展覽為什麼癡迷于他的暮年。英國《衛報》藝術評論人喬納森·瓊斯認為,葛飾北齋這一生的頂峰就在《神奈川沖浪裏》,之後再沒有花開二度。

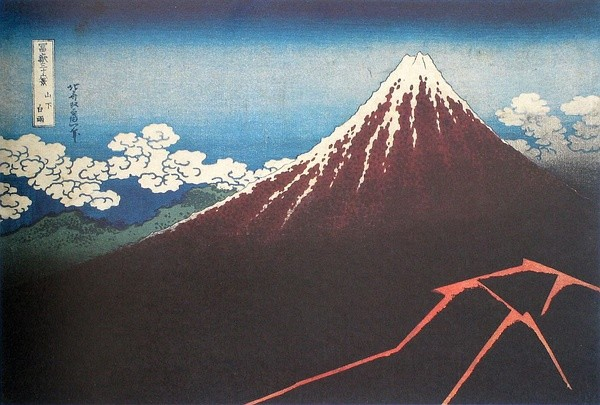

富岳三十六景之山下白雨,1830

在大英博物館正在舉行的“葛飾北齋:巨浪之上”展覽中,你會在某個時刻見證現代藝術的悄然誕生,沒有熱烈的場面,而是如春風化雨般自然。此後圖中的人們仍舊挎著包袱過橋,或者在江戶時期的花街談笑,但一種嶄新的美已經誕生,一切都不同了。

葛飾北齋(Katsushika Hokusai,1760—1849)是日本最負盛名的浮世繪(“浮世”在佛教中寓意不祥,意為生命短暫,日本人認為“活在當下,盡情享受月光、白雪、櫻花和鮮紅的楓葉,縱情歌唱、暢飲清酒,忘卻現實的困擾,不再灰心沮喪,像是一隻空心南瓜,漂浮于涓涓細流中,就是所謂‘浮世’”)藝術家之一,對梵谷及當時歐洲先鋒派創作曾産生深遠影響。然而這些18、19世紀活躍在江戶(現東京)的天才藝術家們卻始終是個謎。他們真實的生活是怎樣的?葛飾北齋的藝術風格是怎樣一步步變化的?他創作的藝術又是如何反映他的生活的?

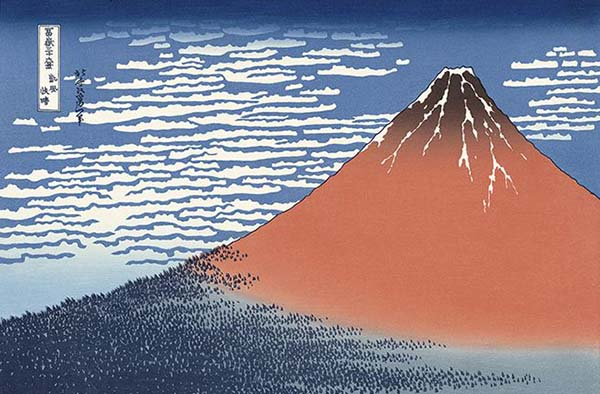

富岳三十六景之凱風快晴,1830

大英博物館試圖通過這次事無巨細的展覽帶給我們一個面目清晰的葛飾北齋,但卻事與願違。然而讓人欣慰的是,我們得以通過它窺得現代藝術的起源。展覽起初快速總結了北齋前40餘年的藝術生涯,我們了解到他曾受荷蘭東印度公司(VOC)之托創作一些日常生活圖。當時各國的邊境尚未開放,荷蘭東印度公司的貿易特權使之成為日本與歐洲直接聯繫的唯一通道。而自從維米爾(Johannes Vermeer)在畫中引入中國的瓷器,這家跨國公司便成為東西藝術融合的橋梁。

富岳三十六景之常州牛堀,1832

19世紀20年代中期,北齋接受了委託,荷蘭東印度公司期待的是“典型的日本藝術”。或許因為荷蘭商人攜帶了西方的繪畫或版畫,北齋當時對西方的透視法很是熟悉,因此他在畫中充分糅合了兩種藝術的長處,不僅嫺熟地展現了透視法,在抽象的筆觸和大膽的用色上,又讓同時代的歐洲藝術家望塵莫及。於是這批委託畫看起來非常新穎、現代。如今這批色澤艷麗的圖畫珍藏在萊頓市的荷蘭國立民族博物館。在《新年圖景》(New Year Scene,約1824—1826)中,成排的建築向遠處退著,簡化為抽象的平面,最終消失在地平線上,像極了埃德·魯沙(Ed Ruscha)拍攝的水塔。

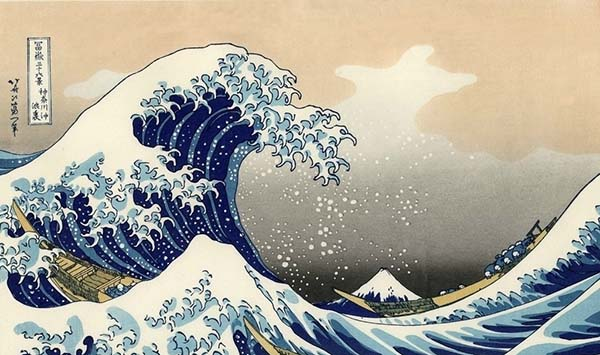

所以現代藝術就在東西方的碰撞中産生了。也難怪他會對梵谷和修拉産生如此大的啟發,因為他在遙遠的東方與他們呼應,並用自身的風格與他們的雜糅,創造出一種令人欣喜的新藝術。這種藝術的代表作就是現今流傳甚廣且備受喜愛的《神奈川沖浪裏》(The Great Wave,1831年)——小小的船駕馭著藍白相間的滔天巨浪。

而且你會忽然發現這件作品的魅力部分來自透視法的運用。在中國和日本傳統山水畫中,遠處的山脈會莊嚴地浮在空中,但在北齋的《富岳三十六景》中,富士山卻是以嚴格的透視法出現的:體量縮小,退居地平線上。這樣便襯托得巨浪更加令人驚駭,同時也暗示我們所見即真實,英勇的船工們正為了生存而與大自然進行著驚險而激烈的搏鬥,並無半點誇張成分。

富岳三十六景之神奈川沖浪裏,1831

這種跨文化的藝術交流催生出了北齋獨具一格的巨浪。其實,他不僅從西方借鑒了透視法,還借鑒了色彩。翻滾的巨浪所用顏色就是現代合成顏料普魯士藍,18世紀德國的發明。富士山的山體也涂滿了這種鮮艷的藍,畫面上還有些部分就是深深淺淺的藍構成的。他利用單一色彩進行抽象的實驗不僅影響到梵谷的塗色風格,還影響到安迪·沃霍爾的彩色絲網印刷,在世界各地開花結果。

本次展覽讓我們從另一個角度了解到北齋代表作的産生過程以及重大意義,但展覽的目的卻並不在此。它叫做“巨浪之外”,從誇張的宣傳到展墻上的文字——“藝術家直至90歲仙逝的肉筆繪作品”,都在渲染著藝術家生命最後鮮為人知的歲月,似乎我們一定能從中獲得什麼。這讓我們聯想到在《神奈川沖浪裏》面世後的那個十年,葛飾北齋放棄了木版畫,轉向肉筆繪,像提香、倫勃朗或特納一樣,在晚年又重新回到自我表達和探索的巔峰。

雪中的老虎,肉筆繪,1849

事實是這樣的嗎?展覽中似乎並沒有“巨浪之外”的最後的繁榮,這愈加讓我們感到疑惑。1849年,葛飾北齋去世的當年,曾畫過一幅《富士越龍圖》,圖中的黑龍表示他雖然年已九十,還有翻江倒海的雄心,但它並不比1798年畫的龍更有氣勢、細膩或是深入人心。所以他晚年的風格是什麼呢?在我看來,巨浪之“外”並不妥當,因為所有最優秀的版畫都集中在《神奈川沖浪裏》創作後的十年,風格也十分類似。我甚至感覺他被巨浪所困,難以掙脫。

圖:富士越龍圖,肉筆繪,1849

我的猜想隨後被藝術家晚期的一幅作品證實了。1845年,北齋為當地節日裏一輛馬車的木蓬頂作裝飾,畫的正是藍白相間的巨浪。這説明他晚年並沒有尋到新的方向,相反卻似乎更加確證了他這一生的頂峰就在《神奈川沖浪裏》,並沒有花開二度。

波浪(馬車桐木天花板上油墨和顏色所繪),1845

這大概就是策展人思慮過多的流弊。他原本想帶我們走近葛飾北齋,卻糾結于藝術家最後的二十年。其實,即便只是簡單地介紹他的整個藝術生涯,參觀的人都會有所收穫。他年輕時期的作品稚拙卻也熠熠閃光,我希望看到更多這樣的作品,而不是集中在暮年;或者來一場展示他的作品之美的展覽也不錯。葛飾北齋是世界級大師,應該留更多空間慢慢體味,展覽中卻做了大量文本或錄影闡釋。如果有這麼詳盡的解釋我們還有看圖片的必要嗎?在《富岳三十六景》正中間還播放著木版畫工藝的錄影,對這種偉大的作品簡直是種侮辱。偉大的作品是不證自明的。

男孩節,肉筆繪,1826

此外,對於葛飾北齋的認識可能也存在誤區。他既傳統又現代,是位非常矛盾的藝術家。他十分大膽地借用西方的創作手法,但本國的繪畫傳統他也從不質疑。他所沿襲的風景畫傳統源自11世紀的中國。日本人繼承之後始終嚴格恪守著中國的藝術傳統,以上面的龍為例,葛飾北齋90歲畫的龍與20歲畫的並無太大區別,與中國12世紀的畫家畫的也沒有很大區別。

葛飾北齋82歲自畫像

因此期待年邁的葛飾北齋從他的藝術後面現身,像倫勃朗最後的自畫像一樣以赤裸的靈魂相見,怕是不太可能。這是以西方人之心度東方之藝術家。葛飾北齋就像一位背著沉重包袱過橋的人,累了蹲在雨裏,微笑著記錄人間百態,然後繼續上路。他是一個不表露自我的天才,但現代西方世界(尤其是大英博物館)也許很難接受吧。

(作者係《衛報》藝術評論人)

“葛飾北齋:巨浪之上”于2017年5月25日至8月13日在大英博物館舉行,並將在2017年10月6日至11月19日移師大阪Abeno Harukas美術館。