在生活中,我們常會看到的那些沒有信號的電視、被像素塊覆滿了螢幕的電腦,或者其他電子産品莫名地“失靈”,些這或許可以看做是故障藝術最初的“靈感來源”。

故障藝術(Glitch Art)是新媒體藝術裏的一個分支類型。顧名思義,故障藝術與某一操作過程中的故障事件分不開。而新媒體藝術是一個非常廣大的概念範疇,屬於當代藝術的一種新型表現形式,新的媒體技術是它不可或缺的一部分。

“Glitch”這個英文單詞的意思是“失靈”,具體指“短主頻衝波的干擾”。故障藝術中的“故障”可以理解成一種自動或人為的失靈和錯誤。但是,故障藝術不一定只産生於數位環境中,在傳統機械媒介裏出現的機器故障或人為干擾産生的故障都可以被視為故障藝術的表現形式。故障藝術作品不止是一種電子或機械故障的表達和再現,它還是一種基於故障的審美創作,因此,故障藝術也可以被理解為“美化故障”,或者是通過製造故障和再現故障去完成審美活動的一種藝術語言。

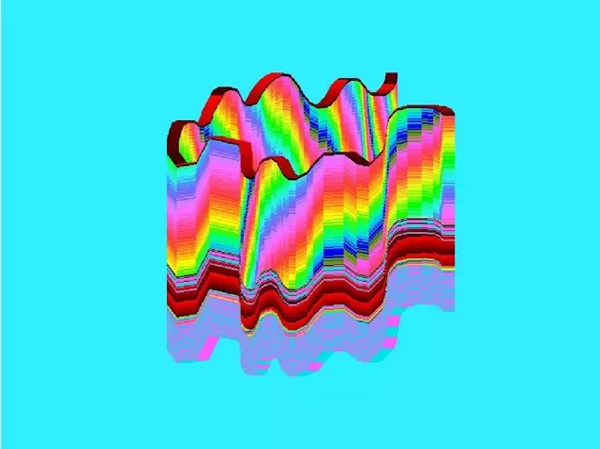

亞歷山大·波埃弗雷特 新波爾齊絲的舊地平線I 2002年 圖片:藝術家官網

故障藝術的誕生

大概是2010年以後,故障藝術開始在網路上流行,在逐步進入到專業的學術討論時,也慢慢走進了大眾的視野。但其實,故障藝術的出現比人們意識到的還更早一些。歷史上,在英語世界裏第一次有“Glitch”的記錄發生在1962年:在一次美國的太空計劃裏,信號圖像的傳輸中出現錯誤。著名美國宇航員約翰·格倫(John Glenn)用自己的語言描述了這種圖像錯誤的現象,並第一次用“Glitch”一詞為其命名。

一開始,故障藝術作為電子成像技術裏一種出人意料的圖像錯誤,像是科技給人們帶來的一種驚喜。而後來,故障電子圖像(Glitch Graphics)已成為了一種獨特的視覺語言,形成了自己的審美風格,慢慢被藝術家們接受。於是開始有人刻意為之,逐步便在設計領域裏也能看到它的影子。

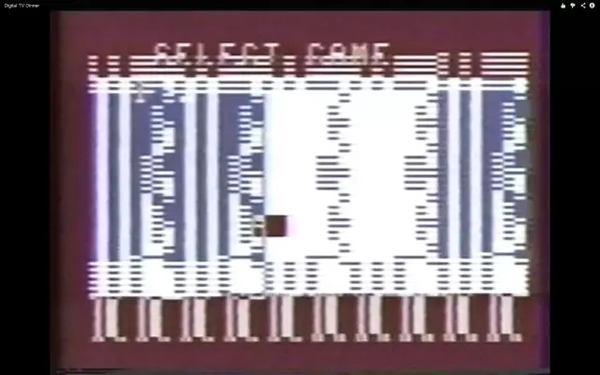

到了20世紀70年代末,早期的新媒體藝術家就開始利用故障藝術的概念來創作作品。1978年,仍處於前數位時代,當時美國遊戲工程師傑米·凡頓(Jamie Fenton)和勞爾·扎利斯基(Raul Zaritsky)利用錄影帶技術製作了故障藝術短片《數字電視晚餐》(Digital TV Dinner)。藝術家迪克·安斯沃思(Dick Ainsworth)創作了這個短片的音效,音效取材于一個叫作“巴利”(Bally Astrocade)的遊戲聲音。巴利是美國第二代家庭遊戲機,是一種卡盒式的家庭遊戲設備。它在操作上有種獨一無二的特性,即在玩家開機的時候可以選擇更換遊戲種類,當按下復位按鈕時,玩家可以從系統中取出卡盒並引發各種記憶體轉儲模式序列。於是,藝術家們利用這種技術和特性,有意地干擾了這個遊戲,然後用錄影設備記錄下了遊戲機圖像的影像和聲音的結果。

傑米·凡頓和勞爾·扎利斯基 數字電視晚餐 1978年 圖片:neural

除了《數字電視晚餐》之外,故障藝術中還有一個比較重要的作品也和電視有關。《磁鐵電視》(Magnet TV)是被譽為“新媒體藝術之父”的韓裔美籍藝術家白南準(Nam June Paik)在1965年創作的作品。白南準在一台電視機上置放了一個巨大的磁鐵,使顯示屏裏的圖像和聲音因磁鐵的干擾而發生變化。白南準把一個並不複雜的物理的作用力拿出來給人們看,在這個裝置作品中還有點孩童般的幽默感。這個作品中的故障屬於典型的人為干擾,白南準這種顯而易見的有意為之成為了故障藝術的先驅。

白南準 磁鐵電視 1965 年 圖片:forbes

圖像本身的回歸與反思

如今,故障藝術的作品越來越多,藝術家探索的故障類型也在不斷拓展,從傳統媒介到數位載體,其中的機械錯誤和人為干擾都有探討,例如:電腦軟體、電子遊戲、靜態和動態圖像、視頻、音頻,甚至還包括數據庫。

故障審美的流行並不是近兩年才發生的事情。早在上世紀90年代,在Disco文化的熱潮中,“glitch”這個詞就因為流行音樂錄影帶的大熱而成為時髦的代名詞。那時候,有一批音樂人喜歡玩電子實驗音樂,甚至是直接用電子噪音來創作,於是産生了“故障音樂”(Glitch Music)。在音樂中,由故障審美帶來了先鋒意識和狂熱的時尚感。於是,“glitch”已成為一種完整而極具辨識度的審美風格,從流行音樂開始,不斷影響大眾的趣味,進而走進廣告設計、街頭文化、流行時尚等領域。現在,故障藝術已變成一種視覺藝術中新奇、時尚的新熱潮,這一點也不讓人感到奇怪。

現在,我們處在一個資訊過度、技術無限、科技突變的時代,故障藝術如果還是停留在研究和再現機械和數位錯誤的階段,那就顯得有些單薄了。尤其是在一個“人人都是藝術家”,一個手機、一台電腦就能創作作品的環境裏,人們成為故障藝術家的門檻似乎變得越來越低。如今,單純地再現和展示故障風格的視覺作品在美國已經變得不再流行,甚至有點過時。在新時代的背景下,我倒是覺得有點兒復古意味的故障藝術反而能産生一種新的效果。藝術家不應該再一味地歌頌科技的進步,在作品中強調技術和手段的未來感,而是應該去思考科技與藝術的功能。於是,在當今的故障藝術裏,也有一批藝術家在回歸圖像意義本身並反思新圖像的産生方式、圖像和意義的結構、技術與行為的相互影響、圖像的審美功能。

例如,義大利青年藝術家賈科莫·卡馬諾拉(Giacomo Carmagnola)就創作過一系列有趣的故障藝術的作品。卡馬諾拉的作品不全是展現數位圖像的故障錯誤,而是使用故障語言作為一種言説的手段,討論媒介和圖像意義的關係。二維的平面藝術使用靜態圖像傳遞藝術家的私人情感,在我們理解這類作品時,得考慮到“符號意義”和“能指所指”的關係。

賈科莫·卡馬諾拉 教堂火焰 2014 年 圖片:pinterest

在第一件故障作品《教堂火焰》(Church fire)中,卡馬諾拉的就形成了他的個人風格。“最開始,我只是,想做一個實驗,”他説,“我把像素分類技術和Photoshop修圖結合起來,結果令我很滿意,於是我就繼續了這種創作手段。”

與很多先鋒的故障藝術不同的是,卡馬諾拉的作品在畫面上還是有一定的裝飾性的。不像很多故障藝術一看就是某種程式的錯誤,卡馬諾拉的數位拼貼看上去還是非常讓人賞心悅目的,在構圖和色彩上,都遵循了許多繪畫和攝影的審美原則。這也形成了一種別具個人風格的故障藝術表達語言。在卡馬諾拉的許多作品裏,我們都可以看到數位拼貼的風格。他把翻拍的老照片和像素分類産生的獨特圖案結合起來,形成了新與舊的碰撞。在其父親的舊照片中,我們可以看到舊的文化符號,含有藝術家的私人記憶和歷史情感;同時,新媒體技術産生的新圖像遮蓋了畫面中人物的臉,新與舊融合之後,個人的面容與身份被數位時代的抽象覆蓋,特指的私人回憶被毀滅,能指産生所指,猶如一個時代的縮影。

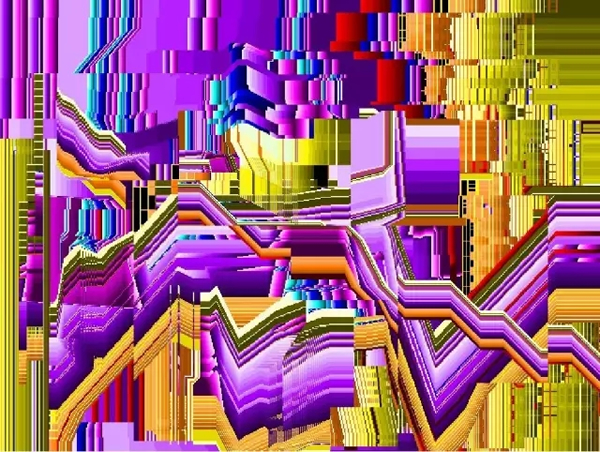

賈科莫·卡馬諾拉 ﹃GWM﹄-OFFF, 讓我們供給未來 2015 年 圖片:behance

同樣是讓一種新技術的圖案遮蔽人物的臉,卡馬諾拉還讓一些代表著古典藝術的白色大理石人像的臉變得面目全非,比如在《"GWM" - OFFF,讓我們供給未來》("GWM" - OFFF, let's feed the future)中,一種在歷史中長期佔據主導地位的藝術形式在新媒體技術下産生出奇特的變形和雜糅,過去的英雄變成了新時期的無名氏。這種圖景出現在今天,到底是新型藝術對於古典藝術的革新,還是新技術對於傳統審美的摧毀?卡馬諾拉似乎在這類作品中詢問:什麼是藝術?藝術的功能是什麼?

故障藝術是新科技給藝術家們帶來的驚喜,但隨著科技的不斷發展,大眾審美的不斷演變,總有一天,故障藝術也會成為“過時”的藝術形式。就像在智慧技術和移動便攜技術已成為話題熱點的今天,老式的臺式電腦已快要進入科技博物館了。雖然和一百年前的人類生活相比,這種電腦已是非常驚人的科技進步,但現在,它們早已是老古董。

亞歷山大·波埃弗雷特 LL49 2010年 圖片:藝術家官網

在卡馬諾拉的作品裏,那老式電腦顯示屏中溢出來的“故障流”與白南準的《磁鐵電視》有些隔空呼應之感。這種在二維世界、在數位環境裏的自娛自樂,就如同那塊電視機上的巨大磁鐵,是另一種層面的人為干擾。或許,這種“溢出來”的故障藝術也是一種藝術家的自嘲:現在人覺得很炫酷、很時髦的故障風格,也許在不久的將來,就會成為後世人眼裏的老古董,就如臺式電腦一般,都是被不斷進步的歷史和不斷更新的科技淘汰下來的東西。