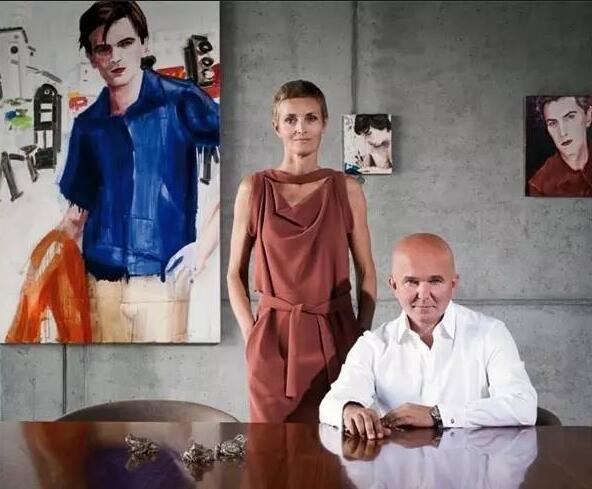

Karen &Christian Boros

縱觀當今藝術圈,德國廣告巨擘Christian Boros(克裏斯蒂安·鮑羅斯,1964年出生)和他的妻子、藝術史學家Karen Lohmann(凱倫·洛赫門)堪稱明星夫妻檔——不僅因為他們藏品眾多,更因他們擁有的那座巨大“防空堡壘”The Bunker:3000多平米的室內空間分為80多個展廳,橫跨5個樓層,藏品囊括Wolfgang Tillmans(沃爾夫岡·提爾曼斯,1968年出生)、 Tomás Saraceno(托馬斯·薩拉切諾,1973年出生)、Roman Ondák(羅曼·歐達科,1966年出生)、Olafur Eliasson(奧拉維爾·埃利亞松,1967年出生)、DanhVo(傅丹,1975年出生)、艾未未(1957年出生)等在內的百餘件當代藝術品。

漫步于這座龐然大物般的五層混凝土建築,你肯定猜不到這裡曾擁有一段暗黑史。1942年,納粹黨建造了這座防空堡壘,為經受聯軍轟炸的2000余民眾提供庇護。二戰後,這裡一度成為蘇聯管轄下的監獄,此後,東德政府將此地用來儲藏由古巴進口的各類水果。“柏林墻”倒塌後,“防空堡壘”、或曰“香蕉避難所”成為德國最熱門的電音派對和同性性愛派對場所,直到1996年被當局下令封鎖。1998年,Boros夫婦買下這座堡壘,將其改造為私人收藏館。

5月,在“堡壘”千余平米的頂層閣樓,我們與Christian和Karen相約而坐。3米厚的混凝土與鋼結構屋頂顯得異常厚重。四週玻璃幕墻環繞,可以通往綠植蔓生的露臺。從這裡可以俯瞰柏林,而屋內則擺放著Damien Hirst(達明安·赫斯特,1965年出生)、Elizabeth Peyton(伊麗莎白·佩頓,1965年出生)、Wolfgang Tillmans等大師傑作。這裡正是Boros夫婦的家。

Michael Sailstorfer,《Forst (01)》,2010。攝影:Neu Korr。

18歲時,你用父母給你做畢業獎勵的錢買了人生的第一件收藏品,JosephBeuys(約瑟夫·博伊斯1921-1986)的Intuitionskiste《直覺之盒》(1968)。是什麼原因促使你在18歲就開始購買藝術品?為什麼選擇Beuys?那件作品現在還屬於你的收藏嗎?

Christian Boros(CB):沒錯,我依然保存著那件作品。18歲我剛考上大學,父母給了我一筆錢買車。但我卻帶著Beuys做的木頭盒子回家,繼續騎我的自行車。買Beuys的作品無疑是叛逆之舉。他不是我的同世代人,買他的作品是向我的父母、朋友展示自己的與眾不同。Beuys在80年代已久負盛名,但在我父母眼裏,他是個惡魔。所以,這成了我“忤逆”父母的最佳宣言。之後,我很快意識到收藏與自己同世代藝術家的作品比收藏名家大作更重要。但我很高興自己把買車的錢花在了藝術上,其實那錢當時大概也只能買到一輛二手大眾吧。我不懂為什麼現在大家都覺得要先變富有、變成功再收藏藝術。這種想法很愚蠢。收藏藝術並非生活富裕的“果”。我收藏藝術是因為我渴望藝術,急切地希望了解藝術和藝術家的思想。

如今,工薪階級還能不能參與藝術收藏?一輛二手車的錢還能不能買到藝術品?藝術收藏、哪怕只擁有一件藝術品都變成了一種奢侈。

CB:這也是我認為不正常的現象。如今,年輕藝術家的作品起價都很高,我不喜歡這種趨勢。太瘋狂。20年前,2千美金就可以買一件不錯的藝術品。今天,購買藝術變成了一種精英行為。但我相信這種局面會改變的。藝術市場在過去30年中一直處在上升通道。在經歷了那麼長時間的過度定價後,調整是必然的。年輕藝術家不想為銷售而創作,就會抑制這種趨勢,創作不迎合市場的作品,從而改變整個市場。

作為當今世界最具影響力的藏家之一,你依然相信藝術家的力量嗎?

CB:當然。

Tomas Saraceno,《Flying Garden / Air-Port-City/32SW》,2007。攝影:Noshe。Boros Collection提供

擁有藝術意味著什麼?在數量的積累過程中是否會有頂線?是否在某一時刻你會覺得自己的藏品已經足夠多了?

CB:不會。當然,你可以享受藝術而不購買藝術。但收藏之於我們不僅僅是擁有藝術品,而是一種長期的參與行為,你必須保養作品、展示作品,並與作品一起生活。它們在你的生命中佔據了重要的部分,見證了你的生命歷程、你所遇見過的人、在不同階段所面對的困惑和疑問。收藏藝術也不等同於購買藝術。購買很簡單,只為裝飾墻面。而收藏藝術則是明知作品與你的家居不符但依然購買。這才是收藏,更有一點強迫意味。

你何時開始把藝術收藏作為一項嚴肅事業、真正變成一名藏家?是從“英國年輕藝術家”(YBAs)開始的嗎?

CB:24歲時我買了Damien Hirst的第一張“點畫”。他那年23歲,默默無聞,但我們是好朋友。那之後不久才有了“感性”展(Sensation,1997)。當時,我聽説倫敦正在發生一些有趣的運動,不僅涉及藝術,也影響到音樂、酒吧、影院等各個方面。我常去倫敦看展,體驗“當下”的前衛文化。在1998年的巴塞爾藝術展上,我邂逅了當時正在畫廊工作的Karen。自此,我們的收藏開始變得更為激進。我們珠聯璧合,當一個人過於激情的時候,另一個會保持冷靜和理性。兩個人一同打造藏品系列比一個人單打獨鬥要好得多。非常棒的體驗!

Karen Boros(KB):當時我們都住在科隆。我們接觸藝術的方式大相徑庭。我是學藝術史的,在畫廊工作。因為那家畫廊的緣故,我比較熟悉美國觀念藝術家。Christian收藏的YBAs作品令我大開眼界。第一次在畫廊展覽上看到Elizabeth Peyton的作品,我便深受吸引,但我抑制了自己對她的興趣。後來在Christian家裏看到Peyton的作品,這給我留下深刻的印象。

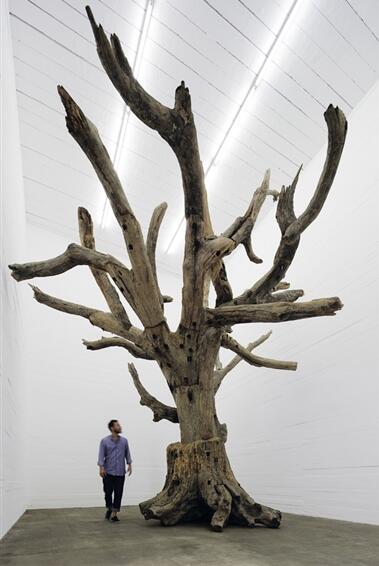

艾未未,《樹》,2009-2010,樹的主幹,鋼。攝影:NOSHE。BorosCollection提供

你們夫婦二人是如何收藏作品的?相信當中有許多分享、討論和互相影響。

CB:我們的藏品分為三部分。比較招搖的是我收藏的;那些靜謐、深刻的作品是Karen的收藏;其他的則是我們共同喜歡的。有些藏品我並不理解,但它們會促使我思考——這件作品為什麼讓我覺得躁鬱不安?我為什麼不能理解它?對我來説,藝術品必須要讓我産生不悅感、惱怒感,敦促我思考。

KB:很多夫婦藏家都會約法三章,比如必須雙方都同意才能購買一件藝術品。但我們從不限制對方購買。比較難抉擇的是要購買我們從未收藏過的藝術家的作品。一旦我們決定與新的藝術家合作,我們會長期關注他的作品,因此,我們兩個都必須對這位藝術家有足夠的信心。

CB:我們不會只買某一位藝術家的某一件作品,因為我們不是在收集獎盃、也無意打造一份長長的收藏名單。必須購買同一位藝術家的多件作品,只有這樣才能看到藝術家的發展及其思想的成熟。

Anselm Reyle,《Heuwagen/Hay Cart》,2001/2008。Boros Collection提供

你們會制定收藏方向或方針嗎?會不會經常對藏品進行分析?會做這種功課嗎?

KB:需要做的功課太多了!我們經常討論,而且,從決定購買的那一刻起,我們就一直與作品保持著思想和情感的交流。我們對自己的收藏並沒有很明確的觀念。更多的是在某一時刻遇見了藝術家、看到了作品。我們沒有嚴格的收藏線索來限制我們的選擇。但有一條規矩:我們只買當代作品。

CB:時代在變……現在我不會再買Damien Hirst的作品,因為我已經不關注他的發展。我們現在更關注在後數字時代進行創作、對市場作出回應的年輕藝術家。當我剛剛開始收藏的時候,倫敦是藝術中心,接著是柏林。幾年前,我們對波蘭藝術家很感興趣,所以我們去了波蘭。如今,中國是大熱之地,巴西也同樣很活躍。

你現在更傾向於購買哪類作品?以Alicja Kwade(阿麗佳·柯維德,1979年出生)和Michael Sailstorfer(邁克爾·賽爾斯托夫,1979年出生)的作品為例,其中哪些當代特質吸引了你們去購買這些作品?

CB:這很難解釋,解釋會顯得太膚淺。有時你就是無法解釋,更多的是源於一種感覺。

KB:Alicja的作品對極簡藝術作出了細膩而睿智的回應。Carl Andre(卡爾·安德烈,1935年出生)、Dan Flavin(丹·弗萊文,1933 - 1996)、Richard Serra(理查德·塞拉,1939年出生)等男性藝術家都心懷讓作品恒久傳世的宏願。Alicja借鑒了這些極簡主義藝術家,以瞬息與敏感的呈現,為作品注入了脆弱感。她是當代的女權主義者。Michael促使我們直面無限生産和經濟繁榮背後的荒誕性。他的機器有生命,無人可以阻止。

你是Olafur Eliasson最熱忱的藏家之一。他在整個亞洲地區都很受好評,也即將舉辦在中國的首次個展。能説説你是如何與Eliasson結緣,又如何評價他的作品嗎?

CB:我們剛剛在杜塞爾多夫的LangenFoundation(蘭根基金會)美術館展示了我們收藏的Eliasson作品。前往布展時,我想起了自己當初面對Eliasson作品時的糾結。我對他的作品並非一見鍾情,那種沉默少言的特質讓我很有距離感。後來我在首屆柏林雙年展上看到Ventilator《排風扇》(1997),它所散發的詩意讓我深受感動,立即買了下來。Eliasson的作品融藝術、自然和科學于一體,像文藝復興時期的創作,讓我用全新的方式來理解並體驗自然。

Bunker成立以來已經推出了兩個大展。兩次展覽你們都沒有與策展人合作,而是自己挑選藝術家和作品。在首個展覽中,你們邀請藝術家來設計並佈置自己的作品,所以很多作品看起來就像是為這個空間度身定做的。

CB:這裡的作品都是私人收藏,我們決定開放空間與公眾分享,但這不是美術館,我們沒有策展人。在挑選藝術家和作品時,我們考慮的一個重點是哪些作品是我們希望再看到的。大部分作品都收藏于Bunker成立前。它們之所以能夠與Bunker展示空間完美契合,因為這些藝術家是我們的朋友,而作品的佈置是由他們親自設計的。

KB:這是第二次展覽。我們無法改變建築結構,這些房間本來不是為藝術而造。因此,必須與藝術家溝通,了解他們希望如何呈現自己的作品。有些房間的層高很低……大展廳數量也有限,所以很難做決定。

Santiago Sierra,《Construction and installation of TeerbeschichtetenForms, with the masses》,2002。攝影:Noshe。

為什麼選擇柏林作為自己的收藏基地?又為什麼選擇防空堡壘?

KB:當時,柏林還處在百廢待興的狀態。很多事情大家都無暇顧及。我們不想造一座新的大樓,而希望找到一處可以改造為藝術空間的老建築。我們走訪了學校、醫院和舊工廠。我們從沒想過防空堡壘,但一看到這個地方,我們立刻知道這就是我們想要的。我們喜歡這座堡壘因為它有歷史感、粗糲且很有使用難度。這對於藝術家是非常具有挑戰性的。

CB:柏林是一座國際化的城市,我們希望與全球各地的觀眾、而不僅僅是本地觀眾分享我們的藏品。當我們初次向公眾開放藏品參觀,我們只招了兩個女孩來負責接待。而現在我們有26個導覽員,每個月要接待數以千計的觀眾。出於安全考慮,一次導覽只接待12名觀眾,因此有時要等上3個月才能預約到參觀名額。

雖然你們對收藏家就一定是富裕成功階級提出質疑,但鋻於你們在藝術界的影響力,能否談談你們如何衡量“成功”?

KB:“成功”是有能力回饋社會。

CB:“成功”不是擁有龐大的收藏、不是把最熱門最昂貴的藝術家納入麾下,這很無聊且讓人尷尬。收藏和收集不同,要能夠按照自己的方式、形成自己的觀念、相信自己的直覺和選擇。