在藝術中,攝影往往扮演著一個不鹹不淡的記錄角色。儘管攝影充當了雙眼的延伸與義肢,將我們的視野帶到了前所未有的遠方,它的出現也並未贏得多少藝術愛好者的感激;頂多是作為某種證明為人們增添了幾分安全感。原因之一固然在於攝影不可避免的失真。就像藝術史入門的老教授再三強調的一樣,印刷品是萬萬不可輕信的--照片呈現的顏色永遠要相差幾度、尺寸比例也往往具有誤導性(儘管這樣的警告極少從現當代藝術研究者口中聽到)。

然而另一方面,攝影暗示的代替性也是讓人隱約心生恐懼的。然而這種審美原教旨主義往往經不住推敲,因為想像中的那個盡善盡美、始終如一的藝術從未存在。美術館裏那件所謂鎮館之寶的古希臘雕像原本不過就是羅馬時期的山寨複製品,又在幾番戰亂與盜賣中將原有的部件丟了個差不離,更不要提在審美風潮變遷中幾經藏家與文物修復專家的磨損消耗了。退一步講,即便這具物質遺體還得以茍延殘喘,藝術生命原有的流光異彩恐怕也早已消失殆盡。儘管人們總是抱著美好的願望,期冀藝術可以存活于自己的生命週期之外甚至永存於世,現實往往事與願違。

既然藝術生命總有終結的一天,那影像記錄可以延緩或阻止這一天的到來嗎?第一反應大概是不能;攝影不過是原型的替身,不得已時退而求其次的選擇怎麼可能代替主體呢?但如果主體的一部分就是攝影怎麼辦?如果主體的一部分只能通過攝影企及怎麼辦?如果主體本身並非可被攝影捕捉的實體怎麼辦?這些問題在上個世紀觀念主義盛行的六七十年代變得更加迫在眉睫,對於同時期的大地藝術而言尤為如此。

大地藝術(Land Art 或者 Earth Art)的概念最早由美國藝術家羅伯特·史密森(Robert Smithson)提出,泛指一種在自然土地上開展的藝術實踐,多具有地理位置偏遠、人跡罕至、規模巨大等特點。土地本身就帶有一定勞作意味,早期的大地藝術更是常發揮愚公移山精神,在藝術家辛勤隱忍的反覆勞作中開闢奇觀異景。土地象徵著與人類文明的割裂,而大地藝術的核心訴求之一即為帶領藝術出走。這種出走一方面指離開畫廊進入自然景觀,另一方面也是要掙脫藏家畫廊主藝術家三位一體的話語結構,不僅在審美上與迎合市場的抽象表達主義劃清界限,更重要的是,將藝術帶離現有的審美一家獨大的考量體系。

回歸土地在此成了解放的第一步。然而脫離傳統經濟體系的大地藝術難免在實際操作中難免遇到不少困難。首先,這種藝術的展示就是一個難題;畫廊無法將作品引進狹小的展覽空間,觀眾也很少具備親臨作品現場的條件。其次,傳統的收藏機制也面臨著挑戰,對藏家來説怎樣才能真正“擁有”一個千里之外仿佛天外來客擺下的神秘矩陣呢?再加上長期曝露于風吹日曬的條件不利於藝術品保存,而定期維護又需要大量的人力物資,這對於原本就缺失藏家贊助基礎的大地藝術來説無疑是雪上加霜。然而文化資本市場的消化演變能力從來是不容小覷的,攝影很快就成為了緩解這些問題的一條龍方案。

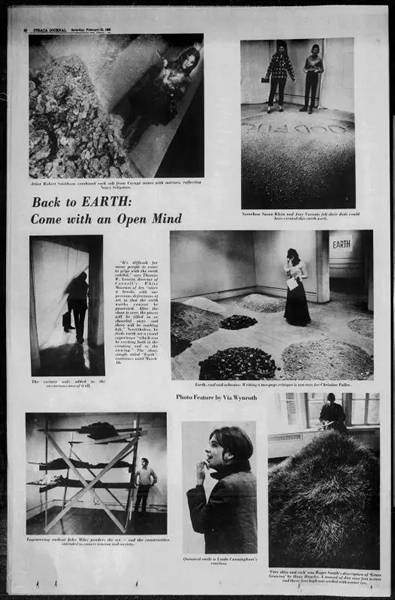

當地媒體《伊薩卡日報(Ithaca Journal)》對“大地藝術”展覽的評論報道

1969年2月22日

人們當時早已深諳圖像傳播的厲害,這大概也是為什麼1969年威洛比·夏普(Willoughby Sharp)在紐約上州的康奈爾大學組織“大地藝術(Earth Art)”展覽時,不惜花費重金為來自紐約的藝評人與攝影記者安排專機接送。這個對於大地藝術有著獨特歷史意義的展覽形式新穎,其中所有作品均為此次展覽專門創作,並在展後安排拆除;藝術家可以按需選擇在室內或室外創作,唯一要求是每人在過程中都必須要接觸泥土。隨著布展日程的推進,夏普逐漸意識到這個不同尋常的展覽同樣需要、甚至比傳統藝術展覽更需要一份完整的記錄檔案。當夏普得知展方無意在開幕前製作畫冊時(美術館在展覽開幕次年出版了配有四十余張照片簡單畫冊),他找到了大四在讀的體育攝影記者瑪麗蓮·麗芙琴(Marilyn Rivchin),委託她事無巨細地記錄所有藝術家的創作過程,並將自己一千美金的策展費用分給她一大半用於膠捲購置。而麗芙琴最終拍攝了將近6000英尺(約1.83千米)的無聲黑白膠捲,由夏普選取部分剪輯成了紀錄影片。出於同樣的擔憂考慮,夏普甚至還乾脆在同年出版了自己的藝術雜誌《雪崩(Avalanche)》,而第一期收錄了不少展覽相關訪談與評論文章,實則承擔了展覽畫冊的角色。

“大地藝術”展覽開幕現場藝術家合影

image courtesy Herbert F. Johnson Museum of Art at Cornell University

除了後續的記錄,大地藝術的展覽本身通常也不乏照片的身影,事實上大多數作品都是以影像或草稿圖的方式呈現在展廳的。而藝術家們對於照片記錄的態度不盡相同,其中不乏有如沃爾特·瑪利亞(Walter de Maria)一樣強行控製作品資訊流出的每寸細節,將解釋權牢牢掌控在手的。然而出於希望自己的作品長久流傳的考慮,其餘大多數藝術家恐怕也在創作過程中不自知地貫徹了一種攝影意識,即按照想像中的最終攝影成像角度來安排藝術的起伏。對於往往先接觸照片後體驗實景的觀眾來説,大地藝術的影像也直接決定了他們介入實物景觀的路徑,煽動他們在腦中下意識地重復沿行鏡頭的軌跡。

大地藝術的核心人物羅伯特·史密森(Robert Smithson)對於照片記錄倒是並沒有嚴苛的規定,他最感興趣是藝術在時間長河中的變遷與流逝。從某種程度上來説,他體現的是一種真正的反記錄式的七十年代嬉皮精神,一種對於飄忽不定的不安全感的徹底背棄。他相信在更為廣袤的時間軸上,一切都會像熵的運動一樣最終回歸無序。史密森曾經發表過這樣一段著名的見解,“我對鑄造雕塑沒有多大興趣,我感興趣的是那些經由人的目光洗禮而轉變成藝術的作品”。而史密森正是借助鏡頭投射出了藝術家的凝視目光,通過限定取景邊框將無序的野生自然轉化成為個人創作。

大地藝術往往依賴於檔案式的展覽方式,通過作品的航拍影像、當地地圖、解説文字,甚至石土取樣等道具來輔助誘發人們對於荒野原型的幻想。這些道具本身並不因其美學意義而存在,它們充當的不過是一個打開作品的切入點,史密森稱這種室內裝置為“非場所(Non-site)”,與室外原型的“場所(Site)”形成對立所指。而其中的影像自身的邏輯又與“非場所”的概念十分接近,因為所有的記錄式影像也都必須借助於這樣一個潛在的所指,唯有參照原型在觀看者腦中被成功喚起時平行時空的二維影像才得以成立,影像所謂的內容主旨也必須借助回溯本體才得以企及。

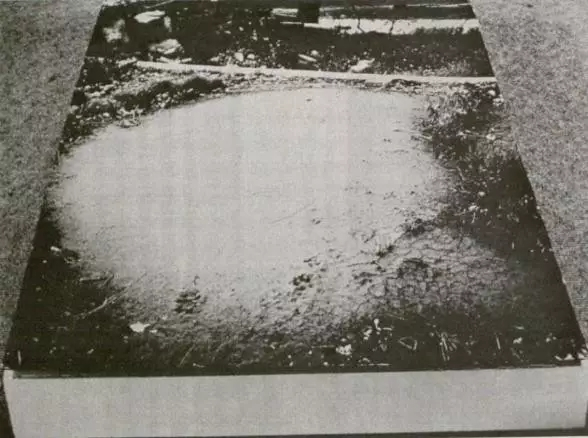

《狗的爪印(平臺)》,1969,羅伯特·史密森

image courtesy Museum of Modern Art, Vienna; Ludwig Collection, Aachen

《狗的爪印--“攝影標記”》,1968,羅伯特·史密森

Estate of Robert Smithson

影像與場所、影像與非場所這兩組辯證關係在史密森的作品《狗的爪印(Dog Tracks)》中依次呈現。史密森在家附近閒逛時發現了一串圍繞一畦水洼的小狗爪印,他將這個場景拍攝下來,並連帶地圖和解説文字一起組成了《狗的爪印》。然而作品至此還未結束,之後史密森把這張照片帶回了事件發生地,並模倣水洼的角度將其平置於地面,用鏡頭再次捕捉下這個場景並命名新照片為《攝影標記(Photo-markers)》。新照片描繪了一種遠離日常的奇異感受,在此實體場所與二維照片都“降格”成了參照物,而投射到自然中毫無警惕的目光竟然將人工照片映入眼簾,不免讓觀眾心生恍惚。而時隔一年之後在多旺畫廊(Dwan Gallery)的個展中,史密森第三次玩弄了《狗的爪印》的真假虛實,這次選擇將照片放大印刷擺放在一個離畫廊地面幾十公分高的臺子上。史密森不僅用鏡頭捕捉了遠方的“野生”,將無邊的風景轉化成了可供把玩的物,還頗為諷刺地將它造成了一個真實的、三維立體的物,只不過奠基此物的喻體框架早已被藝術家以註定崩塌的螺旋式邏輯偷梁換柱了。

《破碎的圓/螺旋山丘》,1971,羅伯特·史密森

image courtesy Paris Riview

史密森所熱衷的並不是什麼三流的學究式廉價詭辯,隱喻與互文的機制從來與大地藝術的核心邏輯息息相關。如果説大地藝術是一種出走的藝術,那這種出走與人類集體投射于荒野自然的浪漫想像絕無相關,而史密森揭露的正是這種回望式瞭望的虛偽。史密森的態度在另一件作品《破碎的圓/螺旋山丘(Broken Circle/Spiral Hill)》中得到了更加直觀的體現。這件作品兩部分組成:水中一個英文字母“e”型的迷你水島,和岸上一個體積略小的螺旋式上升山丘遙相呼應。山丘是史密森在完成水中部分後執意增加的,他認為平地的觀看條件無法使觀眾將水景全部納入眼底。然而史密森並沒有直接建築一個簡單的高臺,而是要觀眾沿著螺旋路徑逐步上升,並在登高過程中用眼角收納不遠處水中的破碎圓形,而這樣一來圓形叫人給看得更加支離破碎,在斷斷續續中演繹出觀眾心中的投射與延續。

《雙重否定》,1969,邁克爾·海澤

image courtesy LA Weekly

在另一件經典的大地藝術作品《雙重否定(Double Negative)》中,藝術家邁克爾·海澤(Michael Heizer)在內華達州沙漠的兩個相對山峰上各挖出一道巨型鴻溝,一共移走24萬噸的石土。有趣的是,大多數關於《雙重否定》的攝影作品並非從航拍角度完整納入兩道鴻溝,而是往往身處一個瞭望遠方對面的另一個。倘若此時有個人從對面的鴻溝也探望過來,那這面的人恐怕要懷疑自己看到的是鏡像了吧。雙重否定字面上理解是兩道鴻溝,然而也是一種終極的指代缺失與徹頭徹尾的虛無。一個人如何能想像自己在世界中的消失?海澤在作品中給出了自己的回答。

大地藝術的續集至今還在世界各地書寫著,然而內核早已不盡相同;比如在中國,鬆散定義下的大地藝術往往圍繞著土地的行政與經濟屬性做文章。從某種角度來説,七十年代美國大地藝術家所自覺思考的一種形而上的時空置換意識在藝術史上是獨一無二的。最為經典的大地藝術往往能激發一種徹底的眩暈,通過模糊思考主體與時空坐標,在秩序的缺失中重啟自我機制的架構與空轉。影像為大地藝術的記錄難題提供了一套實用的解決方案,但它們的關係又絕非便利的巧合得以囊括;二者在斷裂與缺失中惺惺相惜、互為映照,然而也引發了彼此的致命決堤。