免於記憶與希望,

無限的,抽象的,幾乎屬於未來。

死者不是一位死者:那是死亡。

像神秘主義者的上帝,

他們否認他有任何屬性,

死者一無所在

僅僅是世界的墮落與缺席。

、、、

(選自《愧對一切死亡》)

藝術如何呈現死亡?藝術與死亡是什麼關係?選自博爾赫斯1923年詩集,《布宜諾斯艾利斯的熱情》。在這首名為《愧對一切死亡》的詩中,作者描繪一個沒有死者的死亡,死亡的本身,死亡的死亡。“無限的,抽象的,幾乎屬於未來”,對博爾赫斯來説,死亡,不是人的體膚和精神的終點,是“世界的墮落和缺席”。

無論是羅馬墓室壁畫,希臘悲劇還是宗教文學從很早開始就呈現死亡,觸及死亡的題材,藝術家們將死亡和死亡之後的未知世界視覺化,具象化,文學化,從而創作出一套獨特的死亡美學。

藝術家們為什麼要呈現死亡?他們通過什麼途徑來呈現死亡?

1,疾病與死亡

與死亡緊密相連的語境有,疾病,災難,戰爭等等。它們“呈現死亡,隱匿死者”。

1987年到1990年,古巴裔美國藝術家費利克斯·岡薩雷斯-托雷斯出版了一套名為《完美情人》的作品,裏麵包含兩個黑色的鐘,這個作品被他的情人羅斯所收藏。1991年,他的情人死於艾滋病相關的疾病。同年,他創作了一個白色的版本。現在收藏于紐約現代藝術博物館。

這件作品由兩個一模一樣的時鐘並列組成,它們開始的時間相同,但隨著時間的流逝,它們會漸漸脫離同步的軌道,或快或慢或停止,最終指向不同的方向。這就像一對“完美情人”,無論如何相愛,都逃不過時間這看似簡單卻不可逆轉的力量,最終以分離作為結局。費利克斯希望通過這件作品表達對時間和愛人生命流逝的恐懼。

費利克斯·岡薩雷斯-托雷斯的這個作品沒有直接談及疾病和死亡,但是作品的創作,由他情人的死亡所催生,因此有死亡的背景。他沒有表現人物形象,而是通過物件和抽象的時間進程來表現戀人的陪伴,疏離和死亡。疾病是造成人們死亡的主要原因,疾病的延伸和終點就是死亡,就像這個作品中,時針不斷的往前走,在它所創造的背景底下,可以理解為像是生命的流逝,疾病的蔓延和死亡的最終來臨。

費利克斯1988年寫給羅斯的一封情書:“不要害怕那時鐘,它是我們的時間。時間已經對我們過於慷慨了。我們用勝利的甜美給時間刻上印記。我們用在某個特定的時間和空間相遇征服了命運。我們是時間的産物,因此當時間將至,我們也以時間來回饋。我們是同步的,現在直至永遠。我愛你。”

費利克斯·岡薩雷斯-托雷斯,《“無題”(完美愛人)》,1987-1990年。壁鐘。總計 13 12 × 27 × 1 14 英寸。兩部分直徑各13 12英寸。3版,1 AP。費利克斯·岡薩雷斯-托雷斯基金會。

2,宗教與死亡:死亡與後續

人們對死亡的恐懼,最大的原因之一,是對死後的未知世界的恐懼,人死後會到哪?會經歷什麼?會是什麼狀態?這一切的疑問會一直圍繞我們,也只有人類會意識到自己的死亡,只有人類會想要通過某種手段來解釋死亡,其中哲學和宗教都是最開始解釋死亡的學問。天主教通過對現世,來生的描繪將死亡變成一道門,一個過渡階段,死後的世界有天堂和地獄之分,善人入天堂,惡人下地獄,天堂和地獄的劃分,體現了人類從道德角度來對死後未知世界的描述或者杜撰。在但丁的《神曲》裏,人就是如此經歷,地獄,煉獄,天堂的三道“輪迴”。

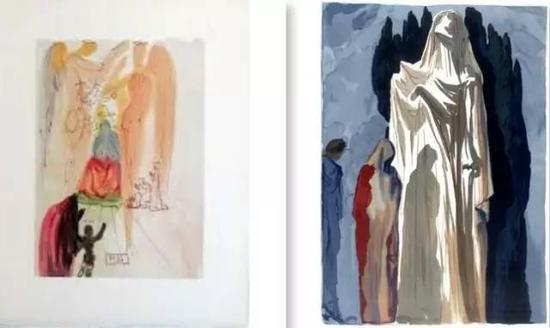

《耶穌的勝利》是達利在1951年為但丁的《神曲》創作的100幅版畫之一,1963年開始印刷。《耶穌的勝利》對應的段落是神曲,天堂部分的第23章節。另外一幅名為《異教》,對應地獄篇,第10章節。

在表現天堂和地獄,耶穌和異教徒形象的時候,達利選用了不同的色調佈置,《耶穌的勝利》以亮的暖色調為主,《異教》以暗的冷色調為主。通過明度和色調的變化,我們可以看到藝術家對死後不同的世界具有不同的情感。這種情感的投射帶有宗教和道德的影響。

達利,耶穌的勝利,天堂,23章;異教,地獄,第10章,但丁《神曲》1956 -1961年。

對聖母的崇拜從十二,十三世紀開始逐漸取代對基督耶穌的崇拜,大量關於聖母的宗教題材被創作出來。木雕,石雕,教堂彩繪玻璃窗及油畫作為承載。《聖母永眠》又稱作《聖母之死》,這個主題幾乎未被正式的經文提起,多數來源於偽經書。在東方(希臘)較為盛行。

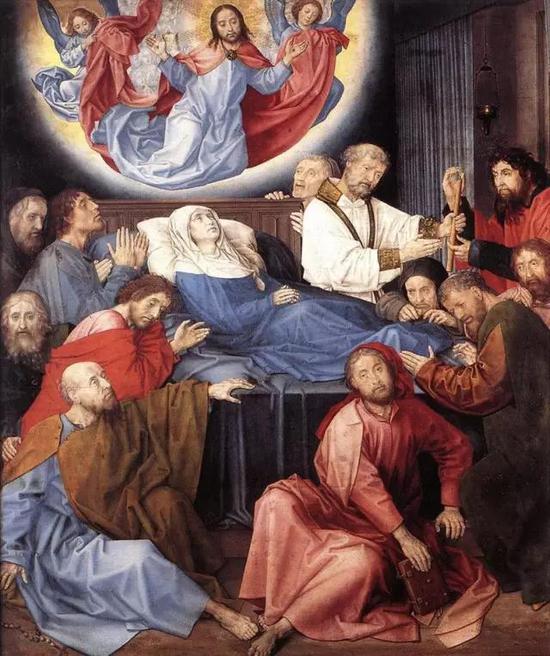

“聖母之死”與“聖母升天”常常被同時表現,例如HugoVanderGoes創作于1478年的油畫《聖母之死》,我們看到聖母平躺在床榻上,穿著象徵純潔的白藍色衣服,雙手合十面朝上方,聖母頭部上方,有一個光環,穿著藍色教服披著紅袍的耶穌基督在天使的陪伴下向聖母展開懷抱。聖徒圍繞在聖母身旁。這系列表現聖母死亡的場面,同時描繪死後的去向。死亡被表現的平和,端莊而神聖。

卡拉瓦喬于1601-1605年,為斯卡拉聖母瑪利亞教堂(EgliseSantaMariadellaScala)繪製的聖母之死,由於沒有遵循並繪製原教義中基督降臨來迎接聖母的段落而被拒收。卡拉瓦喬的這幅作品中,死亡的氣氛被表現的更為凝重,恐怖。

Hugo Ven der Goes,聖母之死,1478

敦煌莫高窟,壁畫,第217窟,觀無量壽經變,寬600m /476m高,敦煌石,304年 -1271年。

在佛教藝術中對死亡之後的世界也有諸多的描繪,比如“西方極樂世界”,在敦煌莫高窟的壁畫《觀無量壽經變》是一個例子。《佛説觀無量壽佛經》略名《觀無量壽佛經》,亦稱《十六觀經》,共一卷,劉宋畺良耶舍譯。為凈土三經之一。一位不幸的母親,韋提希夫遭到逆字的幽禁,向時在耆闍崛山的釋迦牟尼佛念請,佛應韋提希夫人,與目犍連、阿難兩位尊者親臨宮中。韋提希夫人表示無心再留于娑婆世界,佛示現十方佛剎樣貌于韋提希夫人,供其選擇往生之地。在韋提希夫人選擇西方極樂世界之後,佛分十六觀的次第,説明以面朝西方觀想落日漸次到觀西方三聖身相及彌陀凈土莊嚴諸相的往生西方之法。其中並提到上、中、下三輩九品往生的位階。

宗教藝術家通過對死後冥界的描繪,加固現世的教義和道德對人的約束,給未知的死後世界具象化,受人文和宗教的影響極大。在一定程度上安撫了人類對死亡的無奈和恐懼。

3,死亡本身:自身之死與他者之死

大部分的藝術家,文學家和戲劇家探討的都是“他人之死”,就是我們如何看待“他人的死亡”,如何解釋“他人的死亡”。但是,其實人類對死亡的恐懼很大程度上是對那種死後“自我”徹底消逝的無奈和恐慌。有的哲學家通過拆解“自我”的概念來抵消對死亡的恐懼的産生。比如帕菲特在《理與人》當中解釋道,其實沒有“我”這個概念,“我”這個主觀的感念,自我的意識,其實是一個包裹著一連串情感,記憶,喜惡等等的一個盒子,一個容器。我們之所以認為有自我的存在,自我與他者的區分,都來自於我們的情感聯繫的總和。但是,如果我們把“我”的這個外墻,這個盒子拆掉,那麼就不存在自我,也就不存在因為懼怕“自我的消逝”而帶來的對死亡的恐懼。對於帕菲特來説,個人的情感聯繫和很多其他人的情感聯繫是相同的。我們的那些情感會在別人,後人的身上無數次的出現。“自我”也就不會消逝。

Philippe de Champaigne,《耶穌的死亡》,油畫,1652

在藝術創作中,我們看到最著名的再現“他人之死”的題材,比如耶穌受難相,蘇格拉底之死,馬拉之死,又比如菲利普·德·尚帕涅(PhilippedeChampaigne)在1652年創作的油畫《耶穌的死亡》。死者耶穌,平躺在墓地上,頭部隱藏在黑暗裏,身體成為表現的主體,軀幹只有私處包裹白色織物,胸骨部位有流血的痕跡,畫面的右下角,在頭部的下方,出現了代表耶穌受難的荊棘冠。藝術家創作的關鍵在於找到一種同時表現耶穌兩種性質的繪畫手法,既具有人性也具備神性。藝術家通過寫實的手法再現了死者屍體的質感,輪廓和色澤。讓觀者通過繪畫來體會作為受難者所遭受的苦難。

耶穌受難和死亡是中世紀,乃至宗教改革後的兩個世紀(整個十六,十七世紀)藝術家表現的重要宗教題材,十六世紀及以後的世紀中,得益於人體解剖在繪畫中的運用,耶穌身體質感,體積和輪廓得到寫實的再現。通過對耶穌死亡的表現,來雕塑一種崇高的殉道精神,觀眾和藝術家將自身帶入到耶穌的處境中去感受死亡和痛苦,從而來凈化心靈。自身之死與他者之死,通過人對藝術品中的人物形象/宗教形象的移情來實現統一。

總結:

死亡,指的是生物的機體和精神的永久停止。在哲學上對死亡還有很多的界定。死亡,本身是中性的,是每一個生物,必經之路。在藝術中,對於死亡的描繪,常常帶有人類的情感色彩,因此才會出現灰色系,冷色調,暗的環境,恐怖的氣氛等等,死亡和一些具象的物體産生藝術上的聯繫,比如血液,墳墓,玫瑰,夕陽,蠟燭,頭骨等等。它們共同來營造死亡在藝術中的美學和永恒。過去的藝術家通過表現死亡,來展現命運的悲劇色彩,對現世的人們提出生命短暫的警示和達到某種宗教訓誡目的。當代的藝術家,通過表現死亡和相關主題,來追求一種悲劇,絕望,頹廢,衰敗的特殊視覺語言,與高昂的現代化步伐和城市化進展形成一種反調,一方面現代戰爭和經濟危機摧毀了資本主義的烏托邦,頹廢派和亞文化對死亡興趣大增,另一方面,個人對自身的覺醒,也反應在表現自身的死亡上面。

那麼,死亡,對於我們每一個個人又是什麼呢?

裏爾克,在他被玫瑰刺傷,染上敗血症的晚期,(那個時代,敗血病無法得到有效的治療)他要求醫生停止無謂的止痛和治療,因為他認為,死亡應該是一個人經歷的事情,不需要旁人的介入,死亡是生命的一個重要的部分,一個人如果熱愛並且尊重自己的生命,他必然會鄭重體面的面對死亡。

玫瑰,啊,純粹的矛盾,樂趣

無人的睡眠,在那眾多的

眼瞼之下

(--選自裏爾克墓誌銘)

對於詩人來説,死亡,是一束玫瑰。