在當今逛博物館看展覽已成為現代人的一種生活方式,它不僅是娛樂,更能引發我們心靈上對歷史的遙遠迴響。即將在上海博物館展出的大英博物館展覽,以100件文物追溯人類文明史上的足跡,人類祖先的披荊斬棘、篳路藍縷以及輝煌榮光,都會在這場回溯中向我們展現。本次大英展中的一組東漢六博俑,頗為引人注目,它是古代文化滄海中的一斑,我們卻能夠借此窺視漢代人的生活與思想。

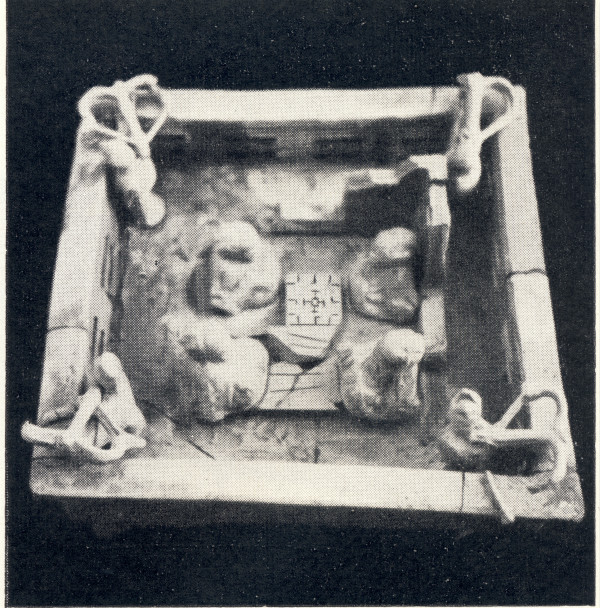

大英博物館藏東漢六博釉陶俑

這組東漢六博俑,1933年由大英博物館之友捐贈入藏。其質地為綠釉陶質,紅胎。由一張長方形合榻、兩個對坐于榻上的人物俑、兩者之間的一件博枰及其上的博具組成。合榻長29、寬22.5、高6.8釐米。陶俑之一,高19、寬13.5、厚11釐米;陶俑之二,高19、寬15.5釐米。兩個人物俑相對,分別跽坐于陶榻兩端,正在進行六博對弈。兩俑皆頭戴武弁大冠,身著寬袖長袍。它們的五官清晰,一人雙手舉于面前,掌心向內,右手大拇指殘缺。另一人左臂略曲,掌立至頜前,右肘朝內彎曲,右手掌平攤于胸前。兩個釉陶俑之間,橫置一件長方形博枰。博枰分為兩個部分,其中一半縱向排列六根長條形箸,是為“六箸”。另一半則在靠近兩個陶俑面前的博枰邊緣,各有一排六枚整齊排列的長方形棋子,在兩排棋子之間的棋枰中部,還有兩枚乳突狀物凸起,應為“二煢”。

何為六博?

六博是我國古代一種擲採行棋的博弈遊戲。它得名于遊戲所使用的6根中空細長的半邊竹管,這樣的竹管稱之為“箸”,用以投擲以決定行棋、類似於今天的骰子。而一套完整的博具,除了“六箸”,還包括作為棋盤的博局和12枚棋子。漢朝時,六箸可由具有同樣投擲功能的二枚或一枚圓形“煢”取代,也可能箸與煢同時存在。根據秦漢出土實物,講究一些的博具,還會有專門投箸的“筭席”及鋪在席下的“博枰”。

河南靈寶張灣3號東漢墓綠釉陶六博俑

河南陜縣劉家渠東漢墓M73陶望樓二層內的博戲場景

六博相傳起源於夏,在春秋戰國得到發展,秦漢是其興盛期,魏晉則出現形制上的變化。北齊《顏氏家訓·雜藝》雲:“古為大博則六箸,小博則二煢,今無曉者。比世所行,一煢十二棋,數術淺短,不足可玩。”説明最遲到5世紀末,大博(遊戲時採用六箸)和小博(遊戲時採用二煢)皆已不存,當時流行投一煢的博。再到宋代,六博已被認為失傳。

在秦漢,六博廣為普及,上至皇親國戚,下至平民百姓都熱衷這種遊戲,並不因身份地位之別而有差異。史書中記載了西漢的文、景、宣等皇帝與六博有關的故事。《漢書·文帝紀》中,顏師古注有一條:“薄昭與文帝博。”《漢書》記:“孝文時,吳太子入見,得侍皇太子飲博。”景帝和吳太子玩博戲還有後續,一次因爭棋道而發生爭執,結果景帝搬起博具砸向吳太子,造成命案。宣帝早年流落民間,微時故友陳遂經常“相隨博弈”,等宣帝入宮繼位後,封陳遂為太守,以念舊情。

《後漢書·梁統傳》中記載東漢中後期的權臣梁冀:“少為貴戚,逸遊自恣,性嗜酒,能挽滿、彈棋、格五、六博、蹴鞠、意錢之戲。”《後漢書·張衡傳》記載張衡同人辯論時,説:“鹹以得人為梟,失士為尤。”其注雲:“梟猶勝也,猶六博得梟則勝。”由此可知,六博在社會上的普及面甚廣。

古人流連于六博的語笑盛況,今天我們無法複製,只能憑藉流傳下來的文字和實物去想像。戰國至秦漢的墓葬中,出土了大量六博實物。其中戰國至西漢早中期出土的六博實物,大多為博具,可將其歸為六博的直接具體形態;而西漢中晚期以後,尤其是東漢時期的出土實物,六博則大多以圖像形式被再現于畫像石、畫像磚、石棺、銅鏡等器物上,同時也有放置於陶樓之中或者獨立存在的六博俑,這些可視為六博這種娛樂形式在冥間文物中的完善。那些形形色色的隨葬品,不同形式、不同材質,環環相扣、各自輻射,在歲月的星河中交相輝映,共同形成了一個龐大而綿延的藝術體系。

廣西西林普馱糧站西漢銅鼓墓跽坐銅俑

廣西西林普馱糧站西漢銅鼓墓銅六博盤

六博背後的生死觀念

入漢以後,墓中隨葬六博逐漸由具象的博具轉向抽象的圖案或陶俑等形式,這意味著墓葬禮儀乃至於死亡觀念的轉型。漢朝流行“事死如事生”的觀念,相信一個人在去世以後,逝去的只是其肉身,而魂靈是不滅的,在墓室中他能夠延續生前的生活。因此,墓中會陪葬大量墓主人生前用過的器具以及模倣現實生活的明器,乃至於動物形象、人物俑、鎮墓俑等,用以服務墓主人,希望墓主人在死後能繼續享受生前所擁有的一切。

《論衡·薄葬》記載當時的葬俗:“謂死如生。閔死獨葬,魂孤無副,丘墓閉藏,穀物乏匱,故作偶人,以侍屍柩;多藏食物,以歆精魂。”在西漢中後期,隨著社會經濟的發展,出現了諸多大地主、大商人,後更有東漢豪強地主階層逐漸興起,這些均為厚葬提供了經濟基礎。比如《潛夫論·浮侈》描寫漢代京城貴戚、地方豪強在操辦喪事過程中的厚葬之風:“今京師貴戚,郡縣豪家,生不極養,死乃崇喪。或至刻金鏤玉,檽梓楩柟,良田造塋,黃壤致藏,多埋珍寶偶人車馬……”生人希望能夠幫助逝者把這份歡樂迷醉帶進墳墓、帶往另一個世界。

同時,對於死亡,漢朝人還有一種更加瑰麗浪漫的想像——死後升仙。神仙信仰在戰國燕齊已經出現,燕齊之地臨山濱海,那疊嶂遠山與奔涌大海,日升日落的光影變幻,潮漲潮消的聲色迷離,容易讓人幻想一些虛無縹緲的仙事。當時的人們期翼通過苦修或者探尋仙山,在此生中獲得長生、自身能夠轉化為不死之身、到達方外的仙境。這種觀念一直延續,到了漢朝,逐漸與死後才能前往的來世的概念相連,長生與死後的昇華兩種想像開始融合統一,最終形成了漢朝文化中新的升仙概念,深入人心,成為上自帝王、下及平民的普遍信仰

神仙是獨立於人界時空的奇妙存在,但他們和人界也可能憑藉某種媒介溝通,弈棋便是媒介中的一種。在古代文化裏,我們不難發現弈棋,往往能夠超越時間。《西京雜記》裏記載,在戚夫人陪漢高祖劉邦共度的諸多節日活動中,其中一項就是下棋卜運:“八月四日,出雕房北戶,竹下圍棋,勝者終年有福,負者終年疾病,取絲縷,就北辰星求長命,乃免。”任昉的《述異記》裏有則“俄頃爛柯”:晉人王質入信安郡的石室山砍柴,遇到林中數名童子下棋,興至高處,不禁歌咏。那爛漫清逸情景實在引人入勝,王質在旁巴巴看棋入了迷,加上吃了顆童子給的棗,也不覺饑餓。俄頃童子轉頭笑向他道:“喏,是時候該回去了。”這才曉得去撿斧頭——咦,怎麼斧頭柄竟已朽了?王質神思恍惚,更驚訝的是回到家,一切居然滄海桑田,不知過了幾生幾世。這才醒悟原來自己遇著了仙人。《搜神記》裏的管輅指點顏超的父親,如何去求神仙延續兒子的生命,顏父遵囑尋到的南北斗仙人,也是正在下圍棋。想那方寸棋盤之間,竟猶有一番遠天闊地,倣若黑白的此消彼長中,蘊藏著變幻無窮之境。

而六博作為弈棋遊戲的一種,也被當時社會認為能夠溝通神人之間的聯繫、向神傳達人意。《漢書·五行志》雲:哀帝建平四年(前3年),“其夏,京師郡國民聚會里巷阡陌,設張博具,歌舞祠西王母。又傳書曰:‘母告百姓,佩此書者不死。不信我言,視門樞下,當有白髮。’”

河南濟源西窯頭漢墓M10六博黃綠釉俑

美國紐約莉蓮•斯卡露絲藏漢代六博陶俑

在漢墓的畫像石、畫像磚上,常常出現帶翼仙人對弈六博的場景。曹植有首《仙人篇》,將那場面凝練在了意出塵外的文字裏:

仙人攬六著,對博泰山隅。

湘娥拊琴瑟,秦女吹笙竽。

玉樽盈桂酒,河伯獻神魚。

四海一何局,九州安所知。

韓終與王喬,要我于天衢。

萬里不足步,輕舉淩太虛。

飛騰逾景雲,高風吹我軀。

回駕觀紫微,與帝合靈符。

閶闔正嵯峨,雙闕萬丈余。

玉樹扶道生,白虎夾門樞。

驅風遊四海,東過王母廬。

俯觀五嶽問,人生如寄居。

潛光養羽翼,進趨且徐徐。

不見軒轅氏,乘龍出鼎湖。

徘徊九天上,與爾長相須。

如此仙氣飄然的六博,其設計來源就和古人的宇宙觀相關。博局的設計源自歷術,包括天干地支,是秦漢人關於宇宙的想像。而占卜的基本依據之一,也是天干地支,《北京大學藏西漢竹書》中有一篇《六博書》,形象地展示著博局和占卜圖是重合的。1989年,在四川彭山縣鳳鳴鄉發現了“尹元郎博時”畫像磚,磚上題記中的“時”字,應該理解為時間、時運。博弈遊戲本身的不確定性,帶有運氣成分,使得六博有種賭博性質的神秘色彩,從而讓人聯想到對生死命運的探測。

河南偃師辛村新莽墓M1六博圖壁畫局部

四川新津東漢畫像殘石上的仙人六博圖

除了時間,墓中隨葬六博還帶有一種幽冥空間的寓意。國家博物館藏有新莽時期的一幅銅鏡拓本,上有銘文:“刻婁博局去不羊”。博局蘊含著一種對驅除邪惡、召喚吉祥的期待。墓葬六博中,實在的博具多半是為亡者提供“生活”的必需品;而石棺與銅鏡上的博局圖案,則應超越了博具、乃至博戲人俑的娛樂或服務等實際功能,暗含了一種形而上的精神信仰,比如可能是引導亡靈順利去往另一個世界的助力。

六博的背後隱藏著另一個時空,那個時空,是天道徐徐運轉、一切神秘力量的緣起。而要到達那個時空,便需要借助通靈器物或巫師的引導,比如六博。當亡靈進入模倣宇宙干支的博局圖像所建構的異度時空,便猶如突破生死大限、擺脫皮囊的束縛,抵達至善至美的仙境。在那個世界,再沒有肉身的束縛、慾念的掙扎與魂靈的恐懼,至此無己、無功、無名,徹底的無待之後,方可托身廣漠、翱翔雲表、逍遙八荒。

從漢代的墓葬藝術,我們可以了解漢朝人對生死終極命題的思考。他們熱愛生活,同時對死亡也有清醒的認識。墓葬,即是承認並接受生死大限的存在;但另一方面,通過墓室建築的設計、氛圍的營造以及相關禮儀的實行,他們對於超越死亡是有著嘗試與渴求的。他們渴望以盎然的生之熱力熱情去溫暖那冰冷的死亡,令死後的世界不再那麼黑寂恐怖——這是漢朝人冷靜的達觀,正是憑著這份洞徹與達觀,他們不僅賦予了生死以崇高感,也滋養發揮了藝術的無限天地。