『編者按:在《重構抽象表現主義》一書中,作者萊傑提出了對形式主義分析的質疑,然而萊傑並未完全否定形式主義。在他對波洛克繪畫的分析過程中,形式始終是他十分重視的內容。本次推送節選自其書中第五章。』

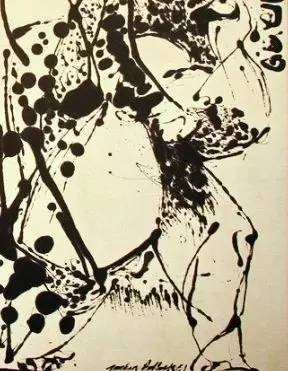

傑克遜·波洛克,《1951年第7號》。布面油畫,142×168釐米。華盛頓美國國家美術館收藏;美術館收藏委員會饋贈

《1951年第7號》之所以是一幅表現畫家掌控能力的傑作,是因為他仔細地複製了一些特殊的形式。這幅畫被鬆散地分割為左右兩個區域,一些特殊的點反覆地出現在兩個區域之中。要一個個地表現出這些點,需要畫傢具有嫺熟的技巧、細緻的思考和高超的掌控能力。但是,最讓人驚訝的是,波洛克居然可以隨心所欲地複製它們,有時候,他是精確地複製,有時候他會故意讓這些點産生一些變化。例如,一些彼此獨立、被滴灑下來的小黑點應該是很難形成體系的,但是波洛克卻做到了,他把它們安排在人物的額頭上和身體左側。在人物的軀幹上,一簇簇的黑點被纖細的線條連結在一起;也就是説,它們應該出自一次性的傾潑過程,在畫家嚴密的組織和停頓下才得以形成。這些點的旁邊,一些線條和黑點彼此交叉,而它們應該出自不同的繪畫步驟。

《1951年第7號》畫面右側

在畫面的右側,人物骨盆上方的區域,一系列的小點被纖細的線條圈在一起,形成了幾塊較大的集合。這些集合基本上是被一些連續的線條圈在一起的。在人物的兩個膝部中間,又出現了一排小點,它們都帶著方向朝下的小尾巴。這些尾巴非常細膩,它們如小雨般細細密密地撒下,而不是被潑下的;我們仔細觀察之後就會發現,那些小尾巴的線條最後又轉變為一系列極其微小的點。在人物身體中央的區間裏,一些更大的點聚集在一起,好像形成了段較寬的履帶——這些點與那些逐漸隱沒、密密麻麻的黑點相比,顯得更誇張、更扁平、更濃稠。畫面的右側同樣出現了細密的黑點,就像人物的頭髮;它們似乎是為了和人物頭部左側的一系列線條形成對比,我們可以把後者想像為人物鬈曲的頭髮。

《1951年第7號》畫面左側

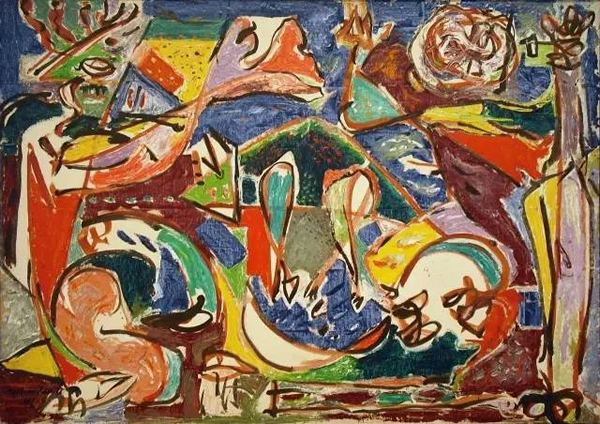

整個畫面的左側是一些垂直的線條,這些線條不時地被一個個黑點隔斷。在創作過程中,只要有一點的猶豫,就會破壞這種規則。在畫面右側的具象部分,也出現了類似的線條,它們與那些構成和遮蓋人物扭曲骨架的線條混合在一起。在畫面的右上角,那些細密的髮絲下面,是幾個垂直排列、形狀不一的弧線,這些弧線頗具象徵意味,它們就像是一些模糊的字母。其實,波洛克在繪畫中經常運用這一技巧——也就是在畫面上創作出一系列接近字母或者象形文字的線條。這幅作品較為清楚地向我們展示了波洛克的視覺語言,還有他隨心所欲地創造出某些複雜符號的能力。通過表現不同的符號,並將它們隔離開來,這幅作品為人們呈現出色調明暗相異的兩個平面,這些平面讓我們想起更早的一幅作品《鑰匙》(The Key)(1946年),不同的顏色把這幅圖分割成不同的區間,畫面上的符號則更進一步地加深了色塊之間的對比——例如斑點、潑濺的痕跡即線條——這些都會讓我們想起《1951年第7號》。簡言之,《1951年第7號》這幅作品極為生動和形象地展示了波洛克對線條的控制,批評家弗蘭克·奧哈拉(Frank O’Hara)就認為,波洛克所有的作品裏都有這種控制的痕跡。

傑克遜·波洛克,《鑰匙》,1946

“人們從來沒有充分地認識到波洛克的繪畫技巧,這是一種令人驚訝的能力,他可以減慢作畫速度,描繪出纖細的線條,也可以加快速度,讓線條盡情宣泄,他使線條這個極為簡單的繪畫元素變得豐富起來——他可以改變它、復興它、用令人尷尬的豐富性來完善它,而這一切,他僅僅依靠繪畫就能夠做到。” [1] 顯然,控制與放任之間的緊張關係恰恰就是現代人主體性的基礎。波洛克運用搶眼的視覺語言,為我們呈現出了一個男性的形象——他想要盡力地控制外界和內心之中種種強大的力量。我們還可以找到類似的當代文化主角——例如,爵士樂音樂家遊走在混沌的邊緣,黑色電影中的私人偵探或主人公想努力地在混沌中尋找秩序,去對抗身心內外的邪惡——而從事抽象表現主義繪畫的藝術家則是通過運用和改造現代主義的視覺語言,以隱喻的方式展現這種活動的。慢慢走近波洛克的繪畫,觀眾們就會發現,一齣敘事性的戲劇正在徐徐展開,象徵著秩序和混亂、控制和放任的各種符號爭相上演。作品在形式上的秩序,衝破了非理性、混沌和雜亂的浪潮,呈現出英雄般的氣概。作品也同時包含著秩序的對立面。在20世紀40年代和50年代早期,控制和放任兩種活動在美國的文化當中有著重要、特殊的含義,它們也是現代人話語不可分割的一部分。因此,只有將繪畫和這種話語聯繫起來,才能看清兩者的全貌。人們在40年代和50年代早期如是評論波洛克的繪畫——作品表現出畫家對不可控制的元素的掌控(他們常常把波洛克的作品與爵士樂進行比較),[2]畫家的無意識衝動和原始衝動介入創作,才導致作品的誕生(因此這些繪畫也記錄和標誌著藝術家與內心中的他者的爭鬥),等等——這些評論因為面對的是現代人話語之下的批評和繪畫,因此獲得了意義。我相信,假如我們仔細地觀察作品當中的其他暗喻,並且聯繫現代人話語來看待的話,這一點會變得更加明顯。

註釋:

[1] 奧康納,《傑克遜·波洛克:繪畫、草稿和其他作品分類目錄》,第4卷,第26頁。

[2] 也許最早將波洛克的繪畫與爵士樂進行類比的,是埃莉諾·朱厄特在《芝加哥每日論壇報》上發表的文章(1945年3月6日,第13頁),她寫道:“顯然,波洛克學會了新潮的演奏方法。他的主要麻煩似乎在於,他的小號聲音太響了,因此人們無論在哪兒都能聽到。”類似的形容也出現在阿爾弗雷德·弗蘭肯斯坦(AlfredFrankenstein)的文章(載《舊金山新聞》,1945年,8月12日)裏,他寫道:“其作品當中四處飛濺和閃耀的斑點,表達的是感情而非形式,人們欣賞他的繪畫,就像欣賞最好的爵士樂那樣,其中大部分內容都是即興創作,而非有意的設計。不過,儘管他的作畫動作顯得很狂暴,其繪畫卻能夠把那些激昂的色彩和交錯的線條統一起來。一股巨大的渦流,讓整個畫布形成一體。”(轉引自奧康納,《傑克遜·波洛克》,第38頁)。