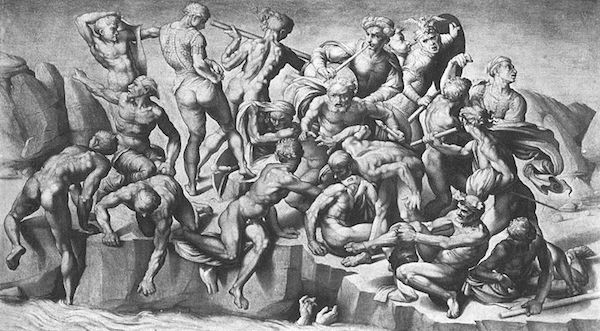

佛羅倫薩有個傳統,藝術家們通過同場競技展示他們的才能。發生在1504年佛羅倫薩市政大廳,圍繞《昂加利之役》與《卡西納之戰》巨幅壁畫的雙峰對決,可以説是藝術史上的彪炳事件,米開朗基羅的名聲隱隱超越達·芬奇,這也是他獲得西斯廷委託的契機。

米開朗基羅《卡西那之役》草圖(中央部分)的倣作

西諺有雲:“Stare Fresco”。比喻在事情麻煩、困難重重之際,人們可以“凝視濕壁畫”,回想這種繪畫技藝之難,從而安撫自己焦躁的心態。顧名思義,濕壁畫就是在未幹的泥壁上作畫。聽起來很容易,實際上操作卻很困難。“這種作畫方式需要完善的事前準備和精準的時間拿捏”,英國藝術史作家羅斯·金如此總結。

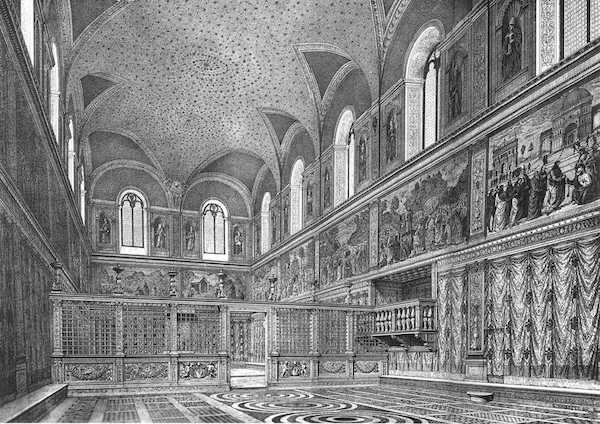

西斯廷禮拜堂在15世紀80年代的內部景象

羅斯·金在著作《米開朗琪羅與教皇的天花板》裏,對濕壁畫這種繪畫技藝有著非常詳細週到的描述。首先,畫家要將石灰岩或者大理石放進窯里加熱,然後將生成的生石灰與沙調製出適合作畫的石灰砂漿或熟石膏,再加水調和成氫氧化鈣(熟石灰),也就是被稱為“因托納可”(intonaco)的濕灰泥。在作畫之前,畫家要用鏝刀在已幹的灰泥壁上,涂上一層約0.5英寸厚的因托納可。因托納可與空氣接觸會很快變幹,保濕的時間只有十二至二十四小時,長短因季節而異。畫家需要爭分奪秒,與時間賽跑,而且濕壁畫無法通過涂蓋來做出對已畫部分的更改,因此每一次落筆都必須小心翼翼。畫家每天只能塗抹一天將要完成的因托納可,這塊特定的塗抹面積就被稱為“喬納塔”(giornata),意為“一天的工作量”。

米開朗基羅在天花板的作畫佈局(由Reginald Piggott繪)

西斯廷禮拜堂天花板(由Qypchak制)

了解濕壁畫的這些前提條件,才能真正理解西斯廷教堂天頂畫的偉大。

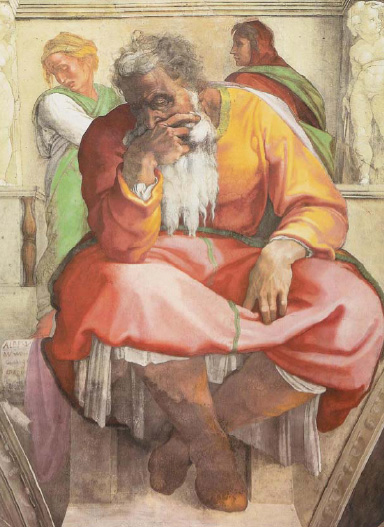

米開朗基羅受教皇尤利烏斯的委託,為西斯廷禮拜堂繪製天頂畫,大約花了4年時間(1508年至1512年)。西斯廷天頂畫以《創世紀》為主題,繪畫總面積接近600平方米,人物多達300余人,包括“分開光暗”、“創造亞當”等九個組成部分。在這幅傑作完成的那一刻,它就引起了人們的廣泛關注,拉斐爾看到西斯廷教堂天頂畫後,説:有幸適逢米開朗琪羅時代。提香、萊蒙迪等人都有倣作或版畫問世,然後是菲奧倫蒂諾、蓬托爾莫等人紛紛觀摩瞻仰,在那之後的幾個世紀裏,它一直是各國藝術愛好者臨摹學習的對象,法國印象派畫家畢沙羅評價,藝術家視米開朗基羅的作品為可供他們“翻閱”的“畫冊”。

《先知耶利米》(西斯廷禮拜堂天花板)

有關米開朗基羅和這幅宏偉巨作的故事,經由16世紀佛羅倫薩的傳記作家喬治·瓦薩裏以及後來羅曼·羅蘭、歐文·斯通等人的作品的發酵,讓一個不畏艱難、堅守立場、神思妙想、眾人皆醉他獨醒的形象,深入人心。他們的描述基於米開朗基羅的生活經歷,可惜不免有所誇大。米開朗基羅與他的助手們的關係需要重新審視。米開朗基羅使用了當時工藝程度非常之難的顏料——群青,助手們給了他很多的幫助。其中多人直接參與繪製工作。這項工作實在艱苦,米開朗基羅性格又不好相處,期間很多人陸續離開了,大師自己就好幾次撂挑子。為了突出米開朗基羅的成就,貶低其他人的努力,這是不公平的。

《大洪水》局部(西斯廷禮拜堂天花板)

濕壁畫技法的正式誕生,大約是1270年,出自位於羅馬的卡瓦利尼與契馬布埃工作室,然後被喬托發揚光大。喬托的《猶大之吻》、《逃亡埃及》等畫作,開創了義大利的繪畫時代,讓濕壁畫被公認為最具敘事性與抒情性的繪畫形式。濕壁畫具有的缺點的確讓人苦惱,因此人們探索幹壁畫(secco)的試驗和使用,即以摻和固著劑的顏料,在已幹的灰泥面上作畫。1450年,皮耶羅·德拉·弗朗切斯卡已經在阿雷佐的濕壁畫作品中開始使用油畫技術。達·芬奇用油調色來繪製壁畫的嘗試成了糟糕的著名實驗,名作《最後的晚餐》在完成僅僅幾十年後表面就開裂了。幹壁畫的風險證明了這種做法的不可取。

達·芬奇《昂加利之役》的倣作

佛羅倫薩有個傳統,藝術家們通過同場競技展示他們的才能。發生在1504年佛羅倫薩市政大廳,圍繞《昂加利之役》與《卡西納之戰》巨幅壁畫的雙峰對決,可以説是藝術史上的彪炳事件,米開朗基羅的名聲隱隱超越達·芬奇,這也是他獲得西斯廷委託的契機。達·芬奇的方法在工藝層面上是失敗的。米開朗琪羅的成功最重要的原因,就在於他和助手們找到了好的方法。他們調製因托納可時不摻沙子,而是以名叫波措拉納(pozzolana)的火山灰混合石灰調製而成。西斯廷天頂畫經歷數世紀仍保存完好,因其存在時間長和穩定性好而備受青睞,它在20世紀80年代經修復之後,以其輝煌的面貌發揮了更大的魅力,但高科技的運用讓壁畫顯得極其明亮,讓觀賞者一見傾心的做法,也引起了一番爭議。

米開朗基羅筆下的《創造亞當》(西斯廷禮拜堂天花板)

西斯廷天頂畫的藝術成就無疑非常之高,從它的構圖、色彩、人物的肌理到其中內涵的人文精神,它都是米開朗基羅藝術理念的至高傳達。全程使用的針刺謄繪法,將素描草圖很好地轉移到了泥壁之上,尤其是“創造亞當”這幅傑作,大師別具匠心地運用前縮法呈現上帝的姿勢,以指間輕觸的方式創造亞當,並用到了仰角透視法這種高明的幻覺技法,它所産生的效果,就是瓦薩裏讚美的:“無論走到哪,上帝總面對你。”

米開朗基羅(由Daniele da Volterra繪製)

對藝術家的偶像崇拜,在歐洲的歷史上正是從文藝復興時期涌現,我們總是驚嘆那個時代的天才之多。但是,正如金所説:“米開朗基羅時代的藝術家絕非如我們今日浪漫想像的那樣,個個是孤獨的天才,自出機杼創造出富有創意的作品,而不受市場需求或贊助者的擺布。”另外,我們要看到,文藝復興的藝術創作受政局的影響很大,達·芬奇受米蘭公爵斯福爾扎的庇護,米開朗琪羅在1527年佛羅倫薩爆發革命時曾經倉皇出逃。米開朗基羅與幾位教皇之間的關係,與美第奇家族的交際,對他的創作活動都是有影響的。文藝復興的藝術家要想有所成就,必須要有強力的贊助人,他們的作品不應當只被理解為藝術家的創造力和情感具化,他們所要表達的首先是委託創作的贊助人的品位、需求和期望。

通過深入歷史背景的客觀闡釋,金讓藝術得到了一種回歸。他減少了附著在藝術家身上的神話色彩,轉而把藝術首先看作是一種艱苦的、枯燥的勞作。這部米開朗基羅傳記呈現出的新意,並且是它最有價值之處,正是作者體現出的返回現場,用當時的眼光來審視當事人的立場。