安迪·沃霍爾創作的《13個頭號通緝犯》

半個世紀前的這一週,1964年的世界博覽會在皇后區的法拉盛草地公園舉辦。比利時的華夫餅乾、米開朗基羅(Michelangelo)的《聖母憐子》(Pietà)、明日帳篷(Tent of Tomorrow)——這次盛會是戰後最後一次毫無愧疚感的消費、主日學校的虔誠以及對美好未來信心的大爆發。它也是美國從20世紀50年代邁入60年代後逐步崩潰中的一幕。

一年前,美國經濟勢頭強勁。隨著肯尼迪遇刺,一個幻滅的時代開始了。它也是個憤怒的時代。在世博會開幕之際,《民權法案》(Civil Rights Act)在國會受阻。越戰升級。甲殼蟲樂隊來到美國,在年輕人中引發地震。紐約為了吸引遊客加緊整頓,增加了緝查隊的人數。

現在看來有點不可思議的是,當代藝術在那個瘋狂的場面中扮演了一個活躍的反思者角色。沒有哪個藝術家比安迪·沃霍爾(Andy Warhol)更準確地把握住了當時的文化脈搏。在紐約的兩場引人注目的展覽中,我們看到他的判斷直覺已充分發展:皇后區博物館舉辦的“13個頭號通緝犯:安迪·沃霍爾和1964年世界博覽會”(13 Most Wanted Men: Andy Warhol and the 1964 World’s Fair);曼哈頓上東區的布萊恩/迪唐納(Blain/Di Donna)畫廊舉辦的“沃霍爾:傑奎琳”(Warhol: Jackie)。

皇后區博物館展示的安迪·沃霍爾創作的絲網印版畫《傑奎琳,1964》

1964年的沃霍爾跟幾年前相比,已經完全不同了。他不再是個畫用金銀絲裝飾的靴子和鞋子的商業設計明星。他拋開廣告業和職場生活,在第47街東段一個破舊的大開間裏開設了工作室,他稱之為“工廠”(Factory)。他在那裏製作多版本絲印畫,畫的主題在他看來是典型的美國標誌:廉價食物、小報暴力和名人崇拜。

在密友們和許多興奮劑的幫助下,他製作出多系列的個體意象,包括湯罐頭和可樂瓶子、汽車失事和死刑電椅。他還製作當時已去世兩年的瑪麗蓮·夢露(Marilyn Monroe)和剛剛喪偶的傑奎琳·肯尼迪(Jacqueline Kennedy)的肖像。每個系列,他都從新聞媒體上提取原始照片,然後一模一樣地反覆重新製作,就像他青年時代匹茲堡的拜佔庭式天主教堂裏許多聖人的臉。

在他進行這些創作的幾個月裏,他還在設計一個公共委託作品:這個新作品將和其他九位美國年輕人的作品一起放在世博會紐約州館的建築正面展示。紐約州館的建築師菲利普·約翰遜(Philip Johnson)挑選了這些藝術家(其中包括羅伯特·印第安納[Robert Indiana]、埃爾斯沃斯·凱利[Ellsworth Kelly]和羅伯特·勞森伯格[Robert Rauschenberg]),規定了作品的統一尺寸,讓他們自己決定作品的形式和主題。

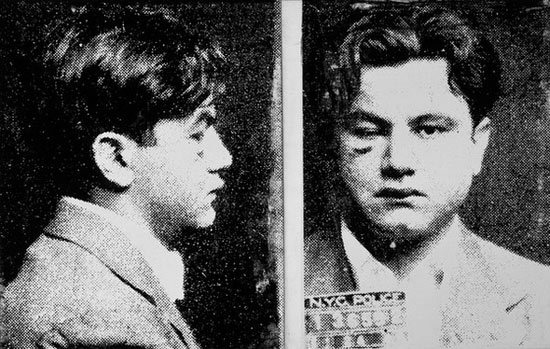

沃霍爾被這個項目給難住了,後來因為一個偶然的機會想出了一個主題。他在一個朋友家無意中發現了1962年紐約市警察局的面部照片宣傳冊,標題是《13個頭號通緝犯》(The 13 Most Wanted Men)。就是它了。這些嫌疑犯大多是年輕的義大利裔美國人或愛爾蘭裔美國人。他把他們的面部照片在美森耐纖維板上複製放大,高高地安裝在紐約州館的外墻上。

這驚動了管理層。上面傳話説這件作品難以接受,必須移除。工人們用鋁色建築漆覆蓋了那些圖像。這個審查決定是誰做出的?不是約翰遜。指責的目光轉向了蠱惑人心的世博會主席羅伯特·摩西(Robert Moses),他極力主張積極向上的精神面貌,可能厭惡沃霍爾的慣犯照片。但是他只顧著擔心世博會可能會失敗(從財務上講,它的確失敗了),擔心非裔美國人組織會抗議他的雇傭政策,所以很可能沒有注意到沃霍爾的作品。

真正的罪魁禍首似乎是當時的紐約州長納爾遜·A·洛克菲勒(Nelson A. Rockefeller),他正在參與1964年的總統大選,擔心沃霍爾委託作品的種族內容會影響他的選票。但是倖存下來的幾張《13個頭號通緝犯》的照片講述了一個更簡單、甚至更真實的故事:這個作品十分令人震驚。它不僅把犯罪行為和暴力公開給所有人看(其中一個面部照片的主人似乎遭到了毒打);對那些心知肚明的人來説,它還令人想到同性戀的“彪悍性伴”,給於“通緝犯”(wanted men的另一個意思是被需要的男人——譯注)這個標題另一層寓意。

《頭號通緝犯,2號,約翰·維克多·G》(1964)

皇后區博物館展出了在那件作品短暫的完整狀態期間拍攝的幾張罕見的照片(紐約州館尚存,只是破敗失修)。沃霍爾在完成委託作品後,在帆布上畫了其中九名頭號通緝犯的肖像,供畫廊展出。這些肖像畫也在本次展覽上展出,引人注目。所有的作品都用豐富的支撐材料進行了詳細的背景介紹。

這次站來還從匹茲堡的安迪·沃霍爾博物館借來陰鬱的黑色《小死刑電椅》(Little Electric Chair),這件創作于1964-65年的作品突出體現了沃霍爾那個時期很多作品所具有的懲罰性的、受死亡困擾的傾向。從1964年起,沃霍爾給到訪他工作室的各種各樣的異性戀或同性戀年輕男人拍攝了一系列面部照片,演變成了《13個最漂亮的男孩》(13 Most Beautiful Boys)。皇后區博物館的展覽展出了這件作品,進一步證實了對他的公共委託作品的同性戀解讀。

不過,最有趣的是那些純粹的記錄材料。這場展覽的策展人——皇后區博物館的拉麗莎·哈裏斯(Larissa Harris)、安迪·沃霍爾博物館的尼古拉斯·錢伯斯(Nicholas Chambers)以及阿納斯塔西婭·萊格爾(Anastasia Rygle)和蒂莫西·門內爾(Timothy Mennel)——創造了檔案搜尋的奇跡。他們曝光了能充分説明這件委託作品命運的剪報、信件、電報、合同及其他短效物收藏品。當時的新聞媒體幾乎沒有報道這件作品,公眾大多沒聽説過它。

這些材料還反映出當時美國的一種感覺:這個國家被自己突然爆發的緊張局勢震驚了。那種緊張局勢讓世界博覽會——“展示進步的奧林匹克盛會”——在當時顯得格格不入,也令皇后區博物館的展覽像很多沃霍爾展一樣具有了一種激烈、尖刻、略微令人不快的銳氣。

與這種氣氛不太一致的是沃霍爾1964年創作的一套四幅天藍色、黑色小尺寸傑奎琳·肯尼迪肖像畫。這些肖像畫以裁切的新聞照片為基礎,捕捉到了她1963年11月22日抵達達拉斯時的微笑以及後來在丈夫喪葬期間令人難忘的面紗。這些照片也體現了沃霍爾這一時期很多作品所表現的暴力和死亡主題,但是它們似乎屬於一個不同的、更嚴肅的世界。它的精髓在布萊恩/迪唐納畫廊舉辦的“沃霍爾:傑奎琳”展中得到了集中體現。

這場展覽是與安迪·沃霍爾基金會的前負責人比比·卡恩(Bibi Khan)聯合組織的,專門展示這位第一夫人的絲網印版畫——以及幾張原始照片——這些畫以八張新聞照片為基礎,包括傑奎琳在林登·B·約翰遜(Lyndon B. Johnson)的緊急就職儀式上做見證人站在那裏不知所措的照片。儘管原始圖像就那麼幾張,但這些畫不管是單獨看還是放在一起看,樣式都令人驚訝地多變,色調和色量有細微差別,焦距多變,好像是透過百葉窗觀看。

從這些版畫中能看到沃霍爾的冷漠和玩世不恭:大規模生産,偷窺,對波普文化情緒的機會主義迎合。不斷重復的圖像——他製作了300多幅“傑奎琳”版畫——就像如今的全天候電視和網路新聞滾動,沒完沒了地重復同一個悲劇故事。

但是“傑奎琳”絲網版畫還讓人想起了一種特殊的圖像,一個與慾望、奉獻和靈魂拯救有關的圖像:宗教畫像。從這個角度講,布萊恩/迪唐納畫廊的展覽可以被看做是黑藍聖母瑪利亞的聖殿,“頭號通緝犯”展可以被看做是殉道聖人的名錄。沃霍爾最棒的作品之恩典在於它有意無意總帶有一種批判性道德觀的感覺。1964年,當兩個被毀的十年猛烈碰撞到一起、他感覺自己被困其中時,他運用了這種方法。