|

1959年生於蘇格蘭愛丁堡,兩歲即與家人移居特立尼達島和加拿大,18歲隻身赴倫敦,分別就讀溫布爾登(Wimbledon School of Art)與聖馬汀中央藝術學院(Central St Martin's School of Art),後又入切爾西藝術學院(Chelsea School of Art),1990取得碩士學位,1994年榮獲著名“泰納獎”(Turner Prize),開始享有國際聲譽。如今在特立尼達島居住,並任教于德國杜塞爾多夫藝術學院。

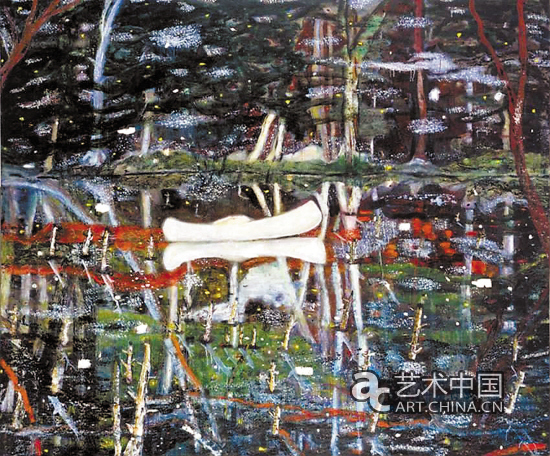

21世紀以來,西方當代藝術家在國際畫壇上以作品的個展、獲獎及高價位,成為確定是否具有一定影響力的標準。英國當代畫家彼德·多依格(Peter Doig),就是具備以上特質的佼佼者。最引人注目的是,他的一幅名為《白色獨木舟》(White Canoe)的油畫,在2007年倫敦蘇富比拍賣會上,以1130萬美元成交價,使其成為英國繪畫作品價位最高昂的活著的藝術家之一,引起藝術界和媒體的廣泛關注。

創作于1990年的《白色獨木舟》,是多依格魔幻般現實主義的代表性作品。畫面中一艘白色獨木舟在夜裏獨自發光,停駐在寧靜的湖中央,枯枝、樹木、月光、星空、雲霧、光影,將夜色點綴得燦爛繽紛。水映光怪陸離的景象,腐爛的樹樁攪亂湖面漂浮的殘渣與藻類植物,不見人跡的若隱若現的小木屋。使那白色獨木舟與陷落的人影,更顯出無涯、孤寂和絕望。這一主題來自1987年某夜,他離開倫敦回到加拿大時,在《黑色星期五》(Friday the 13th)這部恐怖影片中看到的在一片平靜的湖面上, 有一名女子坐在獨木舟上, 她的身體往下墜, 手臂也懸在外緣, 此驚慫的形象烙印在藝術家的心坎上。過了好幾年後, 他的作品不斷地出現這一幕,一遍又一遍畫漂浮在河道或湖面上的獨木舟,小船就像一個人的諾亞方舟,被賦予了宿命的傳奇,是恐怖、懸疑、靜默、悲憫、神聖,還是絕望?除了《白色獨木舟》外,他還創作了《陷入沼澤》(1990)、《獨木舟湖》(1997-8)、《黑色星期五》(1999)、《一百年前》(2002)、《紅船中人》(2005)等一系列有關獨木舟的作品。從此以後,獨木舟就成了多依格作品的代表性符號。

彼德·多依格善於捕捉瞬間的寧靜,在他的畫作中,能進入一種人們立刻被吸引住的好幾種感覺的空間,因為畫面運作著我們記憶的構造、氛圍、色彩,表現著我們熟悉的一個建築的細節和一個風景的細節的意外碰撞,它們依舊能淡化在畫面中,表現當今時代已經興起的自主的探析,表現出敘事性和抽象化,讓人回想起藝術史和現實中的熟悉的元素。

多依格的風景畫富於層次,不論形式上還是觀念上,都借鑒了一系列歷史上藝術家的作品,從蒙克和莫奈,到博納爾和克裏姆特。儘管他的主題清晰,但是他的手法和不平衡構成渲染了一種令人不安的奇異夢幻。紐約邁克爾·維爾納美術館的戈登·委內克拉森説:“我總是認為他不是在用圖像畫畫,而是用觀念在畫。他找到他喜歡的,然後用各種不同的方法調整畫面。”

多依格的繪畫語言並沒有顯露出多少過人的才情,相反,它們時常是笨拙、生硬的。他的天賦在於發現荒謬與和諧、陌生與熟悉、混亂與秩序,並將其糅合為一。畫面的模糊,絲毫無損其層次的豐富性。多依格在繪畫技法上採用多種材料,慣於直接在畫布上擠出顏料,用畫刀刮涂,或大筆牽掣、點描、噴濺的粗獷敷色法。他的畫總是繪繪停停。有些畫還在墻上挂了好些時日,等待續畫、重畫或者被拋棄。由於這一習慣,往往讓一件創作持續很久,最長可達兩年。他在工作室裏把大量時間花在只是觀看,他意識到空白、躊躇、無為和等待的重要性。他的繪畫在迷人與敬畏之間徘徊,最擅長營造幽閉的氣氛,讓孤絕深入人心,盡可能放大視覺的有效性。他利用藝術史的漫遊能力,促使作品跳脫出題材或方法的限制,更像無數段落的集合,訴諸於離散而孤單的個體。與大多數的藝術家一樣,多依格在創作的過程中,也經常面對難以克服的技巧困境和自我信念的挑戰,他承認:我持續與自己心中的疑慮打交道。難産的作業進度,導致他平均一年只完成六至八幅作品。他説:自然在畫中是再創造、記憶和幻想,而不是模倣。

多依格在他作品中表現出的回憶和幻夢般的畫境,與他的生活經歷有關。他兩歲時就跟隨家人從出生地愛丁堡搬到了特立尼達,隨後又遷往蒙特利爾。因多伊格父親的工作調動,全家不斷在城市之間遷移,他在無數學校念過書,不停適應新地方與新朋友。自20世紀70年代末到倫敦求學,先後就讀于溫布爾登藝術學院、聖馬汀中央藝術學院和切爾西藝術學院。他親歷了倫敦年輕藝術家們在上世紀80年代初開始的繪畫上的新探索。這一時期,在倫敦皇家藝術學院展出的“繪畫新精神”首次將義大利超前衛、德國的新表現主義帶到倫敦,給予多伊格諸多啟發,他開始探索極端個人化的具象風格,這與當時觀念之風盛行的倫敦藝壇有所叛逆,然而多伊格的畫已呈現出超越性的沉默獨立,從而也受到藝術界的關注。1990 年他榮獲白教堂藝術家獎 Whitechapel Artists Award大獎,1993年他的作品《吸墨紙》(Blotter) 獲得了約翰摩爾John Moores獎和1994 年榮獲著名“泰納獎”Turner Prize 大獎提名,開始享有國際聲譽。近幾年來,他的個人作品展和作品拍賣連續不斷。

為了躲避倫敦大都會的騷擾,2002年多依格帶領妻小回歸特立尼達島定居,在他少年曾經住過的地方作畫,這會不會是最後的漂泊站,我們就不得而知了!他一生飄來飄去所形成的習性,也變成他藝術創作最不可抹滅的因素。在他的近作裏,試圖減少繪畫的複雜性,以“輕便”處理主題,使繪畫更加流暢,更為樸素、渾噩,並充滿真摯的變化,然而在具象與抽象之間擺蕩的情緒一如往昔。如今,多依格已經與呂克圖伊曼斯Luc Tuymans 和尼奧勞赫Neo Rauch 等當代藝術家,並駕齊驅。2008年英國泰德美術館 (Tate Britain) 、法國巴黎現代美術館 (Museum of Modern Art)和法蘭克福希爾恩博物館(Schirn Kunsthalle)分別為他舉辦名為“彼得·多依格”的個人回顧展,評論家對他的作品讚不絕口,從而使他成為2008年第十五屆沃夫岡罕獎(Wolfgang Hahn Prize)的得主。評委伊娃娜佈雷茲維克(Iwona Blazwick)的評語是:“多依格的繪畫現實主義,將繪畫帶入一個從未探尋過的領域。”是對他創新精神的充分肯定。

一百年前 布面油畫 2000年

一些人的布魯斯 布面油畫 1990年

峽谷裏的建築師住家 布面油畫 1991年

白色獨木舟 布面油畫 1990—91年

|