|

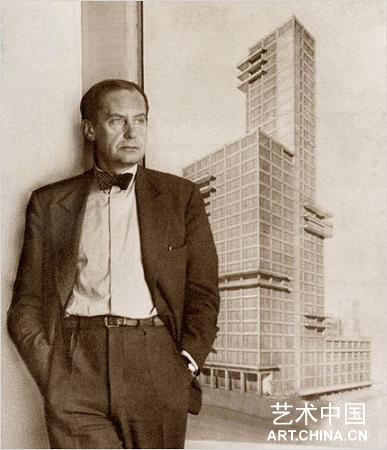

包豪斯創始人格羅皮烏斯

包豪斯創始人格羅皮烏斯

它曾蒐羅了一批20世紀最偉大的藝術家、建築師和設計師,它被視為現代主義設計的發源地,它的設計體系曾風靡全世界,儘管它只存在了短短14年。1933年,在當時的校長路德維希·密斯·范德羅(Ludwig Mies van der Rohe)勉力維持下寄居於柏林郊外一處電話機工廠改建成的校舍裏的包豪斯,因被納粹政府譴責為“非德國”的而被強制關閉。而在包豪斯建校90週年之際,它的繼承者帶著包豪斯的1000件作品重歸柏林。

76年後

包豪斯重歸柏林

包豪斯如今在另一種狀況下重歸柏林。包豪斯的學生和教師的1000件作品集結在馬丁-格羅皮烏斯(Martin-Gropius-Bau)博物館,這個名為“包豪斯:概念性模型”的展覽是史上最大的對於包豪斯的回顧。展覽地點也具有非常重要的意義,不僅僅因為其建築師(該博物館以建築師的名字命名)是包豪斯創始人沃爾特·格羅皮烏斯(Walter Gropius)的叔祖父,也因為其位置正處於柏林墻旁邊和曾經的蓋世太保總部不遠處。

包豪斯的歷史深深紮根于德國歷史之中。學校建立於魏瑪共和國將民主帶入德國的1919年,而關閉于納粹開始掌權的1933年。殘存的包豪斯被分割為三個部分,兩支在它的發源地魏瑪和德紹——在鐵幕政治之下的東德,另一支在西柏林。

這一次回顧和紀念活動恰逢柏林墻倒塌20週年和包豪斯創立90週年。但對於展覽而言,並不一定大就是好,特別是當它被如此多的政治意蘊所牽絆。而今年已經有很多關於包豪斯的展覽和紀念活動,相關的論文以及書籍更是汗牛充棟。這次又有啥新鮮的?

這次柏林的展覽,由包豪斯的三個分支合作舉辦,今年11月,還將赴紐約現代藝術博物館(MoMA)展覽。展覽包括了經典的包豪斯作品——從馬策爾·布羅威爾(Marcel Breuer)的金屬傢具,到赫伯特·拜耶(Herbert Bayer)的繪畫以及在蘇富比拍出36.1萬美元的破紀錄價格的瑪麗安妮·布蘭德(Marianne Brandt)的茶壺。

布羅威爾1926年設計的俱樂部椅

布羅威爾1926年設計的俱樂部椅

(並不那麼)清晰的概念

“很多人對於包豪斯代表了什麼有自己清晰的見解,但那只是故事的一部分。”包豪斯柏林分部校長Annemarie Jaeggi説,“我們想向大家展示它在不同時期吸收了不同的概念併發展出不同的形態。”

這個(並不那麼)“清晰”的關於包豪斯的概念屬於1926年至1928年的時期,當時校舍剛搬遷到德紹。這一由格羅皮烏斯親自設計的建築是早期現代主義建築的典範,其形象也在此後成為了包豪斯的標誌。而其教師隊伍中囊括了很多20世紀最偉大的藝術家和設計師:約瑟夫·阿爾伯斯(Josef Albers)、瓦西裏·康定斯基(Wassily Kandinsky),還有保羅·克利(Paul Klee);拜耶教繪畫,布羅威爾教傢具設計,拉斯洛·莫霍利-納吉(Laszlo Moholy-Nagy)教工業設計,奧斯卡·施萊默(Oskar Schlemmer)教表演,京塔·施托爾茨(Gunta Stlzl)教紡織,而格羅皮烏斯親自教授建築。格羅皮烏斯設計的冰川般優雅的校舍裏裝滿了布羅威爾的閃閃發光的玻璃以及金屬傢具,並形成了無法磨滅的“包豪斯風格”,對於普羅大眾而言,這種風格迅速與“現代風格”密不可分了。

德紹時期技術層面的絢爛華麗雖然很誘人,但只是包豪斯的一個篇章,正如Jaeggi博士指出的那樣。包豪斯在魏瑪的早年時期因格羅皮烏斯和教師約翰內斯·伊滕(Johannes Itten)之間的權力鬥爭而蒙上了陰雲,後者是後來非常流行的拜火教成員,對於本能的、精神上的發展創造力的方法非常著迷。學校的第一份宣言的封面上是利奧尼·費寧格(Lyonel Feininger)的一個古教堂的木刻作品,當時很多學生的作品具有原始的風格。柏林展覽中的一件重要作品是布羅威爾在1921年草草砍出來的非洲木椅,還有施托爾茨手工編織的坐席。他們倆都是魏瑪時期包豪斯的學生,而在德紹時期他們成了老師。

直到1923年,伊滕離開包豪斯,其繼任者莫霍利-納吉抵達,包豪斯學校才將自己重塑為一所現代主義的聖地。莫霍利-納吉對於結構主義的興趣點燃了教師及學生們創作的烈火,他們以“藝術和技術:新的統一”作為口號,並開始計劃著搬到德紹。格羅皮烏斯在到德紹2年後退休。此次在柏林的回顧展還向大家展示了新的校長——共産主義建築師漢斯·邁耶(Hannes Meyer)如何採用一種更為實用的哲學,鼓勵學生為大眾做設計。在傢具工作坊裏,金屬和玻璃被膠合板代替,口號也變為“流行需要代替奢華”。

包豪斯在德紹的校舍是早期現代主義建築的典範

包豪斯在德紹的校舍是早期現代主義建築的典範

包豪斯人

散落世界

2年後,密斯·范德羅代替了邁耶。儘管在任校長期間密斯·范德羅得花費很多時間與當地的納粹搞好關係,他還是把自己關於“現代建築”的思想灌輸給了學校。此次柏林展覽以1932年一位學生山脅巌(Iwao Yamawaki)的蒙太奇作品為結束,展示了納粹踐踏包豪斯校捨得圖像。

1933年學校關閉後,包豪斯人紛紛逃離德國,記錄與講述包豪斯歷史的戰鬥開始了。格羅皮烏斯佔據了上風。作為哈佛大學的教授,他向幾代美國建築師灌輸了他對於包豪斯的看法以及對於相關事件的視角,並於1938年在紐約現代藝術博物館的包豪斯展覽中更廣泛地傳播了自己的思想。而曾追隨他的同事也紛紛做著同樣的事情,布羅威爾在哈佛,阿爾伯斯在黑山學院然後是耶魯,密斯在伊利諾伊科技學院,莫霍利-納吉在芝加哥的新包豪斯。

而那些留在歐洲的包豪斯人多半沒有那麼幸運,其中很多在二戰中及二戰後不久死去。布蘭德和邁耶等人則逐漸隱沒于蘇聯的統治下,他們的設計思想被批判為“腐朽墮落”的。直到1960年代晚期,當東德以及其他共産主義國家重新開始認識到包豪斯的價值,大部分包豪斯人都已經退休或去世了。他們沒有機會説出他們自己的故事,這也是為什麼格羅皮烏斯的描述直到現在都是最持久和流行的故事。

1996年包豪斯在魏瑪和德紹的校舍被列入世界遺産保護名錄。

|