|

康強逢吉美意延年 鄭孝胥書

康強逢吉美意延年 鄭孝胥書

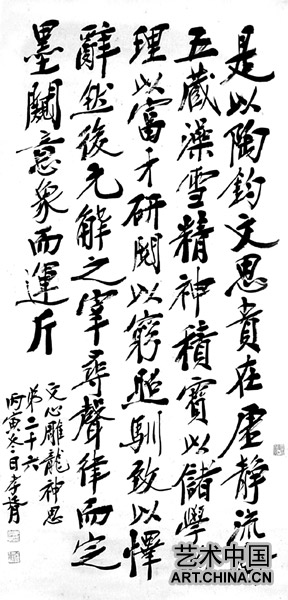

文心雕龍句 鄭孝胥書

文心雕龍句 鄭孝胥書

談鄭孝胥,無論其書其詩其人,目前都還是一件不太討俏的冷門。關於民元以前鄭之研究,上海學林出版社曾出版過評傳專著以及《近代史研究》上若干論文;關於民元以後鄭之研究,就更加寥若晨星了,甚至20世紀90年代所編纂的書法史書中十有八九還是只字不及鄭書。

究其原因,倒也不甚複雜,蓋為其“大節有虧”則難免“因人廢言”也。

鄭孝胥(1860—1938)是福建閩侯人,“八閩解元”的舉人出身,在晚清維新政局中一度是個活躍人物,和張謇、湯壽潛一起被稱作“民間立憲”運動三傑。曾任中國駐神戶大阪總領事,是張之洞幕府的“總文案”,被譽為“一把手”。以後歷任廣西邊防大臣,安徽、廣東按察使,湖南布政使等職。民元以後則“萬人如海一身藏”,以遜清遺老自居,不出任民國之官長達二十載。但1932年後,他孤行獨往以“老不朽”自居奉一廢帝,不惜依託日本軍國打造其心目中的“王道中國”。因此,鄭孝胥雖然身為同光體閩派詩的領軍人物,書法更在當時譽滿天下,卻因晚年“落水”出任偽滿洲國總理大臣的政治失足,為後世研究帶來相當難度與忌諱。

細覽鄭書,可見風格相容碑帖,喜歡放筆刷字,險勁外露,筋骨內含。有顏真卿、蘇東坡的底子,而漢魏六朝氣相充沛,尤其受張裕釗的影響很大。諸多傳世作品中均體現為結字修長、擒縱分明、用筆堅挺、清剛勁悍的品質,絕無當代書壇某些顧影自憐的書法匠人“故作痙攣”的惡習,卻又並不火氣暴戾,殊為難得。

鄭書努力追求能集雄肆與疏秀為一體,但平心而論,又尚未圓融,頓挫甚佳而缺少變化,其折筆處幾必橫重豎輕、斷而後起,這樣的筆力用多了,就難免誇張,更是矜誇。説鄭書與含蓄、凝重、溫厚之格局緣分不大,此言不過。

筆性如人,師心使氣,在筆者看來,鄭孝胥書法之骨力強勢,原與他天性中的好勝乃至執拗須臾不可分隔。然傳統中國人文教育尤其是書香世家的文化修養中,卻有著刻意追求淡泊、裝點隱逸趣味的傾向。當其修為方向與執行者的天性相違合,這場“個性與志氣”間的“廝打”往往是驚心動魄,乃至兩敗俱傷。具體體現在鄭身上,幾乎可以窄化為“出世”與“入世”間的掙扎。要知道,鄭孝胥的另一面,可是一個並不諱言“我輩今所冀者”乃“有權在手上也,有飯可吃中也,有名可傳下也”的人物。

就詩學而言,鄭孝胥尊慕韋(應物)、柳(宗元)之造語生峭、清言見骨,甚至前期學五古時更步踵孟郊苦寒清寂、簡穆淡遠,但其成熟之後的代表作,卻多半氣英意激、不可一世。他更為神似的人物,當是同樣在青史之上備受爭議的王安石。

俗諺有謂“三歲見老”,我們再拿鄭孝胥1882年中舉之前的日記為例,稍微管窺其深心自我。

這一年,在這位22歲的年輕人日記當中,“獨立不懼”、“強哉矯”之類語匯就已經屢見不鮮。而對於“兼有狂狷,質美未學”的遺憾,明確顯示了鄭孝胥對於“文化修為”、對於“工夫”的看重。另外。對於“紈绔子弟”的譏彈、對於“稍有聰明,淺而易盈”、自滿特甚而器識未必者的不滿,更是在在皆是。

值得一提的是,此時的鄭孝胥書名已盛,該年日記中,他應邀為人寫扇、書聯、刻石的記載不絕於書。

20世紀初鄭孝胥隱居滬上,曾創設“有恒心字社”課徒授業,其對生徒評語中有“專習篆書,可偏視一切;專習隸書,可避免俗氣”“筆姿甚美,當令學北碑以壯其骨”“行草亦須從凝重入,放縱者多難進步”等語。其所看重的,都是習得對於習性的“糾正”。

汪辟疆著《光宣詩壇點將錄》將鄭孝胥定位為“天罡星玉麒麟盧俊義”,以為“若就詩論詩,自是光宣朝作手”,然而“日暮途遠終為虜,惜哉此子巧言語”,正是影射鄭孝胥晚節不保;“只緣英氣平生誤,未信寒蛟竟可罾”,見出惋惜與同情並在的兩難。汪尚且引證陳寶琛、張孝謙等人的説法為此事作注,道是“蘇戡急功名而昧于去就”,可謂一語中的。

究其實,鄭孝胥其書其詩其人的複雜艱澀,乃至非議重重,未嘗不是天性與教化、個性與志氣的一次衝突範例。鄭在他的時代,對於某種文化的負效與悖謬都不具備反省的條件,更何況以鄭天性中的孤傲自負,他又多少先天缺乏反省的能力。

|