| 田沁鑫當然不光想在劇中剖析表現當下都市人的心理狀態,更想通過此劇,進一步對審美標準混亂的都市類話劇創作進行摸索,試圖建立新人物形象、新精神氣質

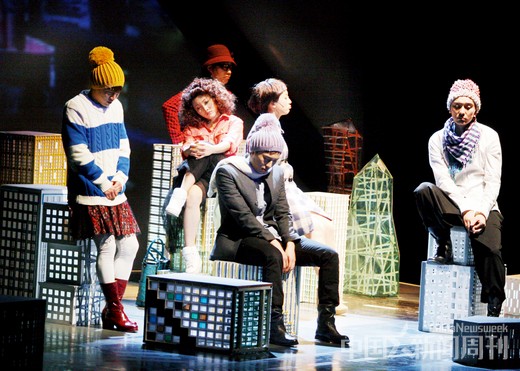

《大家都有病》劇照

“哄抬房價、日進鬥金的人以後會下地獄,剝削他人、獲利致富的人以後會下地獄——本分做事,老實賺錢的人,現在就在地獄。”

12月22日,在話劇《大家都有病》的演出現場,這句臺詞獲得了最長時間的一次掌聲。

在經歷一年多的創作後,這部話劇被打上“癲狂喜劇”的口號,全部以新人擔綱的主演陣容連演20余場,每場上座率基本達到9成。

這是導演田沁鑫的第二部喜劇作品。舞臺上仍可看到她一貫強調的演員肢體表達以及時尚的服飾。布景中遍佈的樓盤和分割的多媒體背景則讓戲劇充滿了現代感和都市氣息。

田沁鑫當然不光想在其中剖析表現當下都市人的心理狀態,更想通過此劇,進一步對審美標準混亂的都市類話劇創作進行摸索,試圖建立新人物形象、新精神氣質。然而,都市類話劇所遭遇的創作瓶頸也許仍然難以克服。

從碎片文本到魔幻主義故事

2010年,與田沁鑫合作十年的國家話劇院製作總監李東找到田沁鑫,對她説:“有個跟朱德庸先生合作的機會。你看過《大家都有病》嗎?”

《大家都有病》是台灣漫畫家朱德庸于2005年開始在大陸、台灣與香港同步連載的四格漫畫作品,以幽默的方式描摹社會種種“病態”,針砭當下都市人的焦慮、空虛、茫然心理,並加入對現代社會及現代人生存現狀的思考,讀者反響強烈。

田沁鑫對這個關於慾望、拜金等議題都有所涉及的諷刺性作品很感興趣,當即決定動手改編。漫畫原著文本擁有鮮明的人物形象,但她還是很快發現二度創作比較吃力:“考慮到漫畫改編成舞臺劇之間的平衡度,要跟漫畫進行一個有形式感的生發很難。”

最難的一點莫過於演員的漫畫式錶現。田沁鑫要求人物要充滿“喜感”。於是從未做過喜劇的她決定先放下《大家都有病》,先做另一個由小成本電影《夜·店》改編的喜劇《夜店之天生絕配》,並冠以“癲狂喜劇”的宣傳語。目的是為《大家都有病》這部大戲“練兵”,讓年輕演員“打開表情”。

2011年5月,朱德庸的《大家都有病》正式結集出版。田沁鑫熬了兩夜,臨時做了一個簡單的“試演版”,以朗讀漫畫經典臺詞為主,為新書發佈會做助興演出。

在此之前,田沁鑫的團隊開始了前期劇本創作,但過程卻頗為不順。他們先試著按時間順序排列碎片式故事,與原著的四格漫畫比較近似。然而寫過六稿,田沁鑫都不滿意。“那個演完以後有點像視覺冰激淩,”她對《中國新聞週刊》説,“大家會很喜歡,但就過去了。我們希望觀眾在稍事輕鬆後,能有一定的思考。”

她決定推翻重來,回到自己的原始創作衝動——去年年底,在《電影之歌》去台北演出期間,她與朱德庸約在台灣吃火鍋。朱德庸落座後,給她看了一幅近2米長的大畫。這是全書的最後一幅畫:擁擠的人群和車流,水泥森林似的樓房,一個男人獨自在一根電線上危險地騎獨輪車。他無處可去,但神情怡然自得,因為他畢竟找到了屬於自己的一個角落。

這幅畫讓田沁鑫看出了隱藏著的都市生活中的殘酷,“我被震撼了,它非常有心靈,給了我創作上的靈感,”她回憶。

於是,在英國格拉斯哥,田沁鑫寫完了《大家都有病》劇本第七稿的序幕以及一二幕。原作群像作品的形式被完全顛覆,成為一個全新的、稍帶魔幻主義色彩的故事。她安排騎獨輪車的男人成為主人公,並稱他為“馬尼”(money的音譯),安排他成為一個銀行職員、一個“極品失敗男”。

為了表現朱德庸序言中寫到的“亞洲國家的人們,先被貧窮毀壞一次,然後再被富裕毀壞另一次”,故事中的馬尼遇到困境自殺,卻陰差陽錯地成為死神的第一百萬個客戶,得以重返人間。他在富人區、窮人區和中間區裏穿梭、選擇,最後找到屬於自己的角落。

2011年12月23日, 田沁鑫在國家話劇院排練廳

“我不能老作為一個旁觀者”

從1997年第一部另類話劇《斷腕》開始,田沁鑫一直“一戲一格”,沒有明確的戲劇風格定位。但無論是話劇《四世同堂》,還是崑曲《桃花扇1699》,她總是將目光投向歷史。

田沁鑫對《中國新聞週刊》形容,自己“對春秋有追憶,對民國有嚮往”。歷史題材“距離産生美”,而當代議題則“沒什麼可以欽佩的人物和事情”。

2007年,一部被田沁鑫當做“沒有樂趣的純智力勞動”的話劇《紅玫瑰白玫瑰》,意外將她的目光從歷史拉回現實。

“這齣戲雖然是解放前的作品,但裏面説的是現代的話,所有的情感方式跟當下是契合的。”田沁鑫沒想到這部話劇火了好幾個月,不算後來多個城市的巡演,光國家大劇院的6場演出便收到票房320萬元。

這誘使她更加關注現代人的精神狀態,並有了“可以試著做一做現代都市題材話劇,看看效果”的想法。

2010年,她推出時尚版《紅玫瑰白玫瑰》,劇情被挪到當代社會,人物性別則完全轉換。劇中人遭遇網戀、魔獸、裁員、放貸和出軌等社會熱點問題。“小紅白”在商業上大獲成功,2年下來已經演出130多場。

“為什麼受歡迎?因為它關乎情感,”田沁鑫説,“現代人缺乏愛,我感覺到了。我覺得可以給更多的人做關於愛、關於缺失的戲。”在《大家都有病》的演出手冊上,她寫道:“以前我自閉于所處的時代,不喜歡當下的都市,最近意識到無法與它脫離,不能生在其中而不知味。”

田沁鑫把改革開放三十年的中國比作“騰飛的巨龍”或“飛速向前的高鐵”。如今的她希望自己也能騎到這條上竄下跳的龍身上,與它一塊兒翻騰。“我不能老作為一個旁觀者,”她説,“暈了我再下來旁觀旁觀,不暈我就再上去折騰兩下。”

無論如何,在中國的巨大變革期,她希望自己的作品也能對這個時代有所表現,“如今的情況下,有可能泥沙俱下,也有可能孕育而生。”

《大家都有病》被認為是朱德庸社會性和批判性最強的作品,裏面的各色病態人物都有點“灰色”,朱德庸也曾主動表示自己是一個“旁觀主義者”。而對不想冷眼旁觀、甚至希望引領潮頭的田沁鑫來説,她的二度創作顯然希望都市人群過得更加積極。

創作時,田沁鑫要求大家想一些有意思的“梗”讓觀眾笑,盡可能不用低級笑話、戲裏爭取不帶一個臟字,因為她不想做“出位”形象,而是想展露當下都市青年群落最缺乏的、年輕人的精神氣質。

田沁鑫把自己想做的總結為“都市新感覺戲劇”。雖然這個概念還沒有完全成型,但目前她粗略認為是“不用出位達到的個性”戲劇。

都市戲仍在“建立中”

關注當下的“新感覺戲劇”實踐起來並不容易。《夜店之天生絕配》演出後得到的專業評價卻不盡相同。學者李陀評價“非常精緻、一波三折”;同時也有田沁鑫話劇迷習慣了她戲中的深沉,對這部載歌載舞的作品大呼“雷人”,只看20分鐘就起身離場。

田沁鑫承認,《大家都有病》同樣還不盡善盡美。該劇的創作期長達一年,而2011年12月10日首演時,田沁鑫給演員的表演打了59分,只給自己打20分——她經常這樣提醒自己戲還有問題。

之後的十幾場演出一直在根據觀眾的反饋進行修改,每一天都不一樣。更多的修改針對演員表演方面于“癲狂”和“文雅”兩端之間的摸索。

導演和演員會自己從漫畫中揣度出來一些誇張的動作、奇怪的聲調和表情。“有時候演員會演得稍微過了點。我們一直在摸索節奏,”田沁鑫説。劇中“癲狂”和“文雅”的比例原來是四六分的,比較文雅;在十余場演出後,逐漸被田沁鑫調整為五五分。“更活潑一些。”她説,“又是聖誕、又是跨年,希望劇場氣氛能夠歡樂一些。”

而喜劇要找準其間的節奏並不容易。如今國內大多數都市類話劇的“當下性”只體現在各種網路段子的機械拼湊,“關注現實”淪為一句空話或一個宣傳噱頭。有的笑料甚至嘩眾取寵。

除此之外,這類都市戲劇對現實的關注、對社會的批判都比較淺顯。《大家都有病》展現出了都市人的各種病症,而這些症狀“從何而來”,並沒有進行深層次的探討。

“目前(對這些問題)沒有表達。要表達的話就不是這齣戲了。”田沁鑫對《中國新聞週刊》説,“我覺得根源是人的慾望。但要深刻探討人性和慾望的問題也不是現在這一部戲能夠完全承載的。”

她認為這部戲還是觸到了很多東西,這讓她挺欣喜。“不是説你來看了,病就能治愈,而是多少有一點發現:自己什麼地方是有點問題。這就夠了。”田沁鑫説。

“你看一個都市戲劇説一個爛,為什麼?因為好劇本缺乏。為什麼缺好劇本?因為當你近身寫自己的時候,你會發現沒什麼可寫的。”田沁鑫説,“演出來的東西,似乎多也沒多出什麼來。”

她認為,現在最大的問題是關於都市精神氣質的審美沒有定位:“在中國,大家都是蕓蕓眾生,模模糊糊。在模模糊糊裏面公説公有理、婆説婆有理,雜亂無章,別指望戲好看了。”

田沁鑫覺得創作人員老躲著不行,需要勇敢、不怕挨罵,“就算沒法看也要做”。

至於這部《大家都有病》,“我們很努力。”十多場演完,演員已成熟了一些,它仍還“在建立中”,“能改多少改多少”。

|