|

《百分百城市之柏林》的100 位“演員”,是按照柏林的人口構成進行篩選的。他們的年齡、性別、出生地、婚姻狀況都嚴格按照柏林的實際情況進行“微縮”。(Braun/圖)

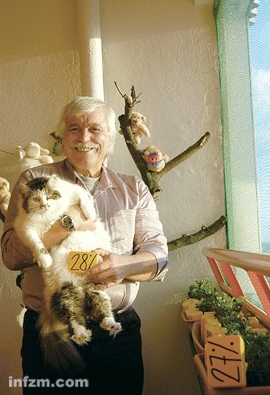

2007年,“裏米尼記錄”劇團把八位從頭到尾讀過《資本論》的人請上了舞臺,講述他們各自與資本、《資本論》相關的經歷。(sebastian hoppe/圖)

《百分百城市之柏林》在劇中展示了一些普通人的生活,他們都是這部戲的“演員”,他們的普通生活也成為了這部戲的一部分。 (Julia Schulz/圖)

《百分百城市之柏林》在劇中展示了一些普通人的生活,他們都是這部戲的“演員”,他們的普通生活也成為了這部戲的一部分。 (Julia Schulz/圖)

你信不信仰上帝?歐洲經濟危機時,你會不會幫助希臘?你有沒有經歷過戰爭?你想不想要一個孩子?你想不想知道自己什麼時候死去?

100名“演員”站在舞台中央,回答問題,講述個人遭遇。他們都是來自柏林的普通市民,要做的表演是扮演自己。問題分為兩類,一類關乎個人,比如生死;一類關乎社會,比如對社會熱點問題的討論。在“是”與“否”的答案之間,“演員”不斷站成兩隊,個體命運與城市的“態度”交錯浮現。

這是一齣名為《百分百城市之柏林》的系列話劇,出自德國“裏米尼記錄”劇團。“如果在中國,問題可能就會變成:你認不認識經歷過‘文革’的人?主要跟城市討論的問題有關。”“裏米尼記錄”劇團戲劇顧問、導演馬丁·拜爾萊因告訴南方週末記者。

2011年10月15日,在重慶舉辦的第三屆中德戲劇論壇上,拜爾萊因把“裏米尼記錄”劇團的故事帶到了現場。“中德戲劇論壇”是由中國和德國政府共同舉辦的“德中同行”友好活動的一部分,目標是“增進德中雙方的相互理解與信任”。在三天論壇期間,來自德國和中國的劇作家、藝術家、出版人、製片人通過看劇、分享各自經驗來了解彼此。

“德國戲劇非常純粹,不注重演出外部包裝的繁華,也不注重商業性的娛樂價值,更注重戲劇的文化反省,以及對人的內在的精神生活的挖掘與表現。”論壇策展人、戲劇評論家薩賓娜·海曼説。

普通人的話語權

《百分百城市》是典型的“裏米尼記錄”作品代表:普通人演自己的真事、關注社會現實。2003年,德國吉森大學應用戲劇研究係的三個學生海德嘉·郝珂、施岱方·凱齊和達尼埃·崴澤爾為了成立一支實驗性的獨立劇團,在一家酒館坐了下來。他們偶然間掀開了杯墊,下方印著“裏米尼”字樣,這就成了劇團名字的一部分。“記錄”則有兩層含義,一層是邊説邊作記錄,另一層是為演出設定規範,就像用餐時什麼菜先上,什麼菜後上,有自己的遊戲規則。

在歐洲,“裏米尼記錄”被戲劇界稱為新“紀實戲劇”的開創者,導演負責設定主題,這些主題一般與社會熱點相關,普通人則根據主題講述、演繹自己或經歷或耳聞目見的故事。

“我們不是刻意標新立異,只是讓普通人的話語權得到展現和重視,也讓現實問題變得主觀可感。”拜爾萊因説。

2003年,“裏米尼記錄”劇團的第一部作品《最終期限》在漢堡話劇院首演。這是一部探討死亡的話劇。

觀眾還在為這是一部懸疑劇還是驚悚劇爭執不休,幕布揭開,一位墓地音樂師、一位火葬場員工和一位臨終關懷護士已經準備就緒,這是他們本來的職業。近一小時的時間,這三位與死亡距離最近的人,講述並演繹了他們目睹的死亡,並猜測了自己的死亡。就他們經驗所及,人在將死時,並沒有如大多數影視作品演的那樣,留下什麼傳世的遺言,不過是生命單調、寧靜的消逝。現場有觀眾接受不了這個殘酷的真相,奪門而走。但更多人選擇留在劇場內。

這次戲劇實驗讓“裏米尼記錄”劇團找到了自己的標簽:拒絕專業演員,讓普通人在舞臺上扮演自己,為普通人製作“紀錄片”。

2007年,“裏米尼記錄”劇團將馬克思的《資本論》第一卷“資本的生産過程”搬上了話劇舞臺。首演地德國杜塞爾多夫的紹斯皮爾豪斯劇院被裝扮成一間圖書館,還放上了一個馬克思的半身雕像。痛恨商品社會、研讀西方經濟史的一位堅定的馬克思主義學者;與前蘇聯持不同政見的電影導演;熱愛朗讀的盲人;將《資本論》翻譯成俄文的翻譯家……八位從頭到尾讀過《資本論》的人被請上了舞臺,講述他們各自與資本、《資本論》相關的經歷。“裏米尼記錄”劇團試圖通過這種自傳式的拼貼,揭示出“馬克思世界觀如何改變了人們,但反過來也被人們所改變”。這部話劇為劇團贏得了德國“米爾海姆國家戲劇獎”。

“我們總是想嘗試一些不可能完成的任務。此前有人質疑枯燥的理論到底能不能被搬上舞臺,我們做了別人不敢做的事。”拜爾萊因説。

你怎麼站隊

一部戲在確定主題後,“裏米尼記錄”的導演就會著手尋找合適的“演員”。

在《百分百城市之柏林》中,導演的主題是“發現一座城市的態度”。接下來開始尋找100名城市的普通人。這100位“演員”要嚴格按照柏林的人口構成進行篩選。柏林男女比例為6:4,就需要找到60位男士,40位女士。他們年齡、性別、出生地、國籍、家庭狀況、婚姻狀況都要嚴格按照柏林的實際情況進行“微縮”。

第一位找到的“演員”是參與德國人口調查的調查員,通過他,他的朋友,朋友的朋友……劇團用了3個月時間,利用調查員和他的社會關係織成的網路,找齊了100位“演員”。

導演為100位“演員”設計了100個問題,“演員”們根據問題聯想發生在自己身上的故事,寫出來交給導演,導演從中挑選出一些有意思的故事,並與故事的貢獻者共同討論如何在舞臺上進行表現,他們就成為100位演員中的“主角”。經過一番“排練”——告知“遊戲”規則,如何站位、哪些問題需要拿什麼道具等,演出就開始了。

導演作為引導員,在臺上提出問題。問題中不乏柏林面對的種種“敏感”問題,柏林政府並不會“審查”這些問題,哪些該問,哪些不該問,讓“演員”有充分的表達自由。“演員”們根據自己的觀點選擇站隊,贊成的站左邊,反對的站右邊。在簡單的是與否之間,會出現意想不到的效果。有的人並不贊成這個觀點,但當他看到大多數人都贊成一個觀點時,他很容易對自己撒謊,因為他不願意被孤立。“這是一種集體行為,同時,你也會對什麼叫‘烏合之眾’有更為直觀的感受。”拜爾萊因説。

話劇其中有一個環節是“開放的麥克風”,針對拋出的問題,故事的貢獻者就站到麥克風前,把自己的故事簡練地講出來。其中一個問題是“你支不支援對穆斯林婦女穿遮面長袍的禁令”,有人就講了一段在廁所錯將蒙面的穆斯林婦女當作恐怖分子的經歷。導演在話劇中扮演著十分重要的作用,他既是參與者,又是引導者,需要時刻打開耳朵,集中注意力,遇上“搶話筒”、“拖延時間”等突發狀況,需要適時引導“演員”回到預定的軌道中去。

在中國,“裏米尼記錄”劇團的模式被一些公司沿用。一家知名的時尚公司就曾委託上海一家表演工作坊“陶冶教育劇場”,模倣“裏式”戲劇模式,試圖緩解令他們頗為頭疼的勞資衝突。表演請來了部分勞方和資方的代表,先開始做一些熱身遊戲,比如用圍巾做道具,互相之間拋來拋去,並同時叫出彼此的名字,接著進入“換位思考”環節,導演提問,雙方回答,並相應説出個人感受。但這樣的方式讓勞方十分不適應,他們並不願配合表演,問題很難推進,表演最終只躲在了幕後,沒有走上“前臺”。

“生活本身就是一齣戲,充滿各種矛盾和困惑,把矛盾和困惑提煉出來比編出來的劇本更具吸引力。所以,普通人在臺上不需要再演戲,只需要把自己最真實的一面展現出來,就已經是一種戲劇化的方式。”拜爾萊因説。

|