|

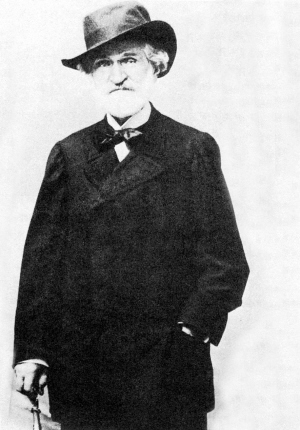

朱塞佩·威爾第肖像

歌劇電影《遊吟詩人》海報

2010年在奧地利上演的大型歌劇《阿依達》

今年是義大利作曲家朱塞佩·威爾第逝世110週年(1813年-1901年)。1901年1月27日,威爾第因腦溢血在米蘭猝然去世。義大利舉國哀痛。儘管威爾第在遺囑中表示自己的葬禮應該是“非常簡樸的”,但人們傾城出動,情不自禁地涌上街頭,在《飛翔吧,思想,乘著金色的翅膀》的合唱聲中,送別這位偉大的歌劇藝術大師。

110年後的今天,威爾第的作品仍然深受中國樂迷的喜愛。在11月5日的“海上之鶯——黃英獨唱音樂會上”,旅美歌唱家黃英將獻唱選自威爾第創作的歌劇《弄臣》第二幕那首著名的咏嘆調《親愛的名字》。此外,繼今年4月上海歌劇院為觀眾呈現了音樂會版歌劇《茶花女》後,7月10日,該院歌劇團的演員又為觀眾朋友們奉獻了一台精彩絕倫的《威爾第經典歌劇咏嘆調集萃音樂會》。音樂會從威爾第一生創作的近30部歌劇中精挑細選,最終表演了他最傑出的8部歌劇中15段膾炙人口的歌劇唱段。

而在威爾第的故鄉義大利帕爾馬,威爾第音樂節定於10月1日至28日進行。在長達一個月的音樂節裏,世界各地喜愛音樂的人們將在威爾第故鄉感受其歌劇的魅力。

土地和音樂是他生活的兩個支柱

布塞托(BUSSETO)是一座位於義大利中部美麗而古老的小城。1813年10月12日早上,一位28歲名叫卡洛·威爾第的年輕人步行了整整7公里,從隆高勒村來到布塞托市政府,登記其兒子朱塞佩·威爾第的出生。卡洛在村裏經營一個小雜貨舖。朱塞佩·威爾第的童年不像其他偉人的童年富有傳奇。村莊的名字“隆高勒”正是“拾柴去”的意思,可見當時那兒的貧困。

作為一個義大利農民的兒子,質樸和執著成為了威爾第的先天性格,孤僻寡言則成了他和父輩不同的秉性。在威爾第8歲的那年,父親在教堂裏做彌撒時看到他對管風琴如醉如癡的樣子,便省吃儉用給他買了一台舊的斯比奈風琴。誰知沒過幾個月琴就讓他給彈得徹底散了架。即便如此,在教堂裏做彌撒時,他依然聽管風琴聽得入迷,神父一連三次叫他去端葡萄酒都沒聽見,氣得神父一腳把他從祭壇上踢了下來,滾下了臺階,他還是一言不發地站在那裏,繼續聽琴。

為威爾第專門寫過傳記的義大利作家朱塞佩·塔羅齊這樣描寫過他:面孔嚴肅、冷酷,有一種暴躁、憂鬱的神情,目光堅定,眉頭緊皺,雙頜咬緊。一個鄉村貴族打扮的固執農民。

從本質而言,威爾第的確是個農民。音樂和土地,是威爾第生活的兩根支柱,缺其一根,都會令他坍塌。在所有的音樂家裏,真還找不出一個如他一樣對鄉村充滿如此深厚感情、把自己完全農民化的人。他在鄉間親自種植遍野的薔薇,養殖野雞和孔雀,並讓它們繁殖出一窩窩小崽。他還想培育叫做“威爾第”的新品種良馬,併為此到農村的集市像模像樣地挑馬。

從農村走出來的威爾第,對城市一開始就沒有什麼好感。18歲的威爾第第一次從農村來到米蘭報考音樂學院,就被無情地拒之門外;29歲時他的歌劇《一日王位》慘遭失敗,輕蔑的口哨聲、嘲笑聲將歌手的聲音淹沒,演出幾乎無法進行下去。大約就是從那時候,威爾第決計要離開城市。他那時曾經這樣説過:什麼都行,只要不在米蘭或者別的哪座大城市。最好是去農村耕耘土地。土地不會叫人失望。

1848年,當唐尼采蒂去世之後,他原來霸佔的維也納皇家劇院顯赫的音樂總監職務空缺下來,當局請威爾第來擔任這個職務,卻遭到威爾第的回信斷然拒絕。他説他不希望當什麼宮廷音樂大師,他只希望住在莊稼地裏寫他的歌劇。那時候,他正在寫《遊吟詩人》,著迷于15世紀西班牙的風情,愛著劇中那位吉卜賽女郎阿蘇塞娜。那種融合在阿蘇塞娜身上對母親的愛和對兒子的愛,以及燃燒在她心裏強烈的復仇火焰,都讓威爾第情不自禁。

雖然威爾第所有的歌劇必須要在城市上演——他需要城市給予他金錢、地位和名譽,但在城市呆的時間稍稍一久,他就會很無聊,痛苦到了極點,他説他太愛那個窮鄉僻壤了。

因此,當《茶花女》在威尼斯首演一結束,威爾第首先要急著辦的事情就是快一點回到他的聖阿加塔去。當《唐卡洛斯》在巴黎演出一結束,他也立刻回到自己家鄉的谷地,去嗅一嗅春天的氣息,去觀察樹木和灌木上的幼芽是怎樣萌發出來的。而在《奧賽羅》大獲成功之後,當米蘭市長親自授予他米蘭榮譽市民並希望看到他新的歌劇時,他只是十分平靜地説:“我的作曲生涯已經結束。午夜以前我還是大師威爾第,而此後又將是聖阿加塔的農民了。”

他的名字和莎士比亞緊緊聯繫在一起

骨子裏,這位義大利老農民比瓦格納還要傲慢。他號稱從不讀書,但是其實藏書相當豐富。他擁有各時期偉大作曲家的作品,從巴赫、亨德爾到莫扎特、貝多芬等。他熟悉貝多芬、莫扎特、舒伯特的所有作品,並在創作中運用他們的手法。

歲月流逝,報紙連篇累牘地強調:瓦格納是思想家,而威爾第傻頭傻腦。但這更多因為威爾第像貝多芬一樣孤獨。

理解威爾第,當然離不開語言。他的26部歌劇,是同許多文化巨匠的名字緊密聯繫在一起的:莎士比亞、席勒、雨果、小仲馬等。威爾第的大部分歌劇臺本直接取材於以上這些大師。而其中,莎士比亞受到威爾第終身崇敬。“與其他戲劇家相比,包括古希臘戲劇家,我更喜愛莎士比亞。”

在旅行馬車上,在書房和臥室裏,在歌劇創作的田間勞動間歇中,莎士比亞劇作始終伴隨著他。威爾第以莎士比亞作品為素材完成的歌劇有3部:《麥克白》、《奧賽羅》和《法爾斯塔夫》。他一生都想寫《李爾王》,卻一直未能動筆。《奧賽羅》與《法爾斯塔夫》是威爾第在創作完成《阿依達》後,沉寂16年的最後偉大作品。重批戰袍時,作曲家已經73歲了。

為了重現莎士比亞筆下《麥克白》的戲劇效果、角色內心的壓力,威爾第脫離了義大利傳統歌劇的手法。他不再鋪陳華麗優美的音符,而將傳統美聲唱法導入另一種嶄新的境界。威爾第認為,歌手必須結合“演”和“唱”,才能讓觀眾體會到劇情跌宕起伏。1847年,《麥克白》在佛羅倫薩歌劇院首演開幕前,他要求男女主角把第一幕二重唱“我致命的女人”再做第151次排練。結果,該劇的首演獲得了巨大的成功,作曲家謝幕25次。

告別法國大歌劇浮誇之風

從歌劇史上看,義大利歌劇一直佔據著統治地位,但到了威爾第時代,世界歌劇局面發生了變化,以梅耶貝爾為代表的法國大歌劇試圖與義大利歌劇分庭抗禮。

法國大歌劇萌生於19世紀20年代,它的特點是富麗堂皇的布景、別致細膩的編舞、引人入勝的情節和歷史題材。威爾第雖然生在19世紀初期,但是他的作品卻不屬於當時盛行的浪漫主義風格,他在歌劇中顯示出與法國大歌劇浮誇之風截然不同的風格,表現出強烈的戲劇衝突,並充分展示出人物的性格特點。因此,威爾第被認為是浪漫主義向現實主義過渡的代表性人物。

19世紀50年代至70年代是威爾第歌劇創作的成熟期。一直到1870年完成里程碑式的大歌劇《阿依達》為止,威爾第完成了一系列不朽的歌劇傑作。其中他在19世紀50年代初,按照法國大歌劇的傳統,連續創作了3部最讓他揚名世界的義大利歌劇——《弄臣》、《遊吟詩人》和《茶花女》,奠定了威爾第在義大利歌劇史上的翹楚地位。

曾有人問威爾第最得意的作品是哪部,他毫不猶豫地選擇了《弄臣》。《弄臣》首演于1851年3月11日的威尼斯鳳凰劇院。與大多數歌劇男主人公的好漢帥哥形象不同的是,這部歌劇中,威爾第將目光投向了一個猥瑣、佝僂的侏儒。這個形象從此成為音樂史上最富有表現力的男中音。

當大幕拉開時,我們看到和聽到的是一派狂歡的情景。黎哥萊托戴上了面具,強顏歡笑。他是一個駝背,因此而心理扭曲。他恨幸福的人。就如他對殺手唱的一樣:“我倆都一樣!我用舌頭,而他用刀槍。我教人笑破肚腸,他製造死亡!……我每天都必須強顏歡笑,不能用眼淚解除憂愁和煩惱。”

美麗的吉爾達在父親“駝背”的保護下走過了十幾年,黎哥萊托把女兒藏起來,不被邪惡所侵蝕,可是這卻註定了這可憐的花朵必定會愛上她看見的第一個男人。而這個男人正是黎哥萊托侍奉過的,卻最憎恨的人。

雨果看過這部歌劇後,評價説:“音樂的表現力有時勝過詩歌和散文,歌劇的確有話劇無法企及之處。”

|