文/郭舒陽

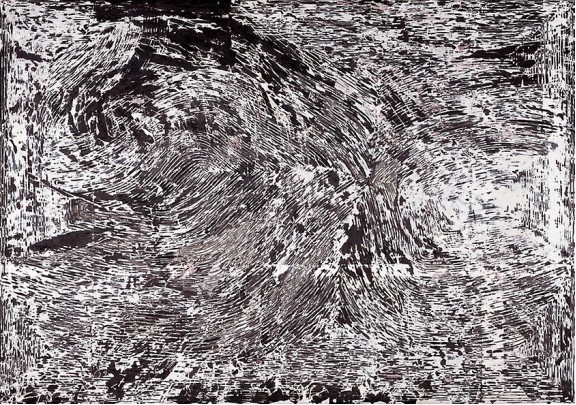

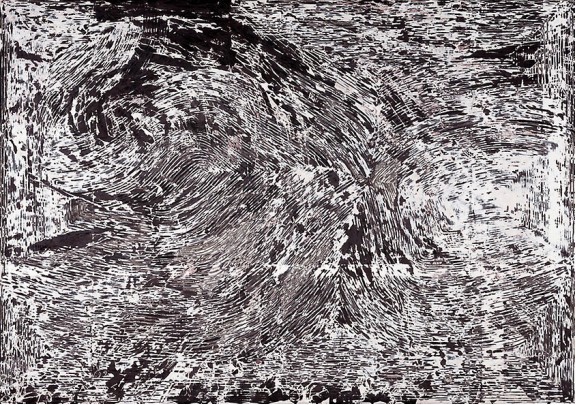

上面兩張圖來自一本芝加哥藝術博物館藏品的圖錄,位於相鄰的兩頁。我沒有標注圖片資訊,是想讓讀者首先關注兩件作品的視覺語言。它們的顏色都以黑白為主,由眾多筆觸或痕跡組成了一種在似乎在流動的構圖。兩個畫面都是具象的,上圖的好像山石或雲氣,下圖更像木紋或水流。同時,兩個畫面上視覺語言各自有某種規律性的重復,在刻畫意象之外,趨向於抽象。

上圖的作品是中國藝術家泰祥洲的《天象 2014–1 》,下圖的作品是非洲裔美國藝術家Mark Bradford的《船邊的塞壬》。兩件作品都創作于2014年。泰祥洲的作品是絹本水墨,描繪了天空中的雲和隕石,題目和主題都指向了中國文化中對天象的想像和理解。Bradford的作品由紙片和物品碎片拼貼而成。題目中的塞壬(siren)指的是希臘神話中的海上女妖,她們用歌聲吸引水手,造成航船觸礁。在英文中,siren也有警笛的意思。《船邊的塞壬》,因而既像海上湍急的水流,又像警笛刺耳的聲浪。

如果人們知道藝術家的身份和藝術品的媒介,大概很多人會用完全不同的方式去觀看這兩種畫。一件是中國水墨,一件是美國當代藝術。對於上圖,人們會調動過去有關中國傳統繪畫的觀看經驗,以及對中國宇宙觀中天象的了解;對於後者,則是當代藝術家對於日常材料的利用、非洲裔藝術家在使用黑色時的獨特視角、以及西方歷史中海運與奴隸貿易之間的關係等等。也許,人們會在前者中看到氣的流動,而在後者中看到某種緊張的不確定性。

從二十世紀九十年代開始,西方美術館中開始對歐美之外的當代藝術和非當代藝術有明確的劃分方式。在這個時期,當代藝術從西歐和北美擴展到了全球。非西方當代藝術成為了當代藝術語匯重要的一部分;同時,國際藝術品展銷會和當代藝術雙年展在全球各個主要城市出現。在這次轉向中,創作于當代的藝術品被分為了兩類。符合特定敘事的藝術品成為了全球當代藝術的一部分,而其他的則繼續以地區或種族分類。芝加哥藝術博物館對這兩件作品的管理以制度化的方式將這兩件作品區別開來。在館藏中,《天象 2014–1 》屬於亞洲部,與中國古代繪畫同屬一個部門,在中國、日本和南韓藝術展廳展出。而《船邊的塞壬》在當代部的館藏中,在美術館的現當代藝術展區展出。一件在歷史悠久的、建築風格古典的主展館,一件在2006年擴建的展館現代翼。美術館對作品的分類方式,也促使觀者用不同的知識和視覺經驗去接觸展品。

值得注意的是,芝加哥藝術博物館近年來正在調整對於非西方藝術的分類方法。我看到的這本出版于2017年的博物館圖錄名為《芝加哥藝術博物館繪畫精品》。此前出版的繪畫精品圖錄從未包含過非西方藝術,只有西方的經典作品。因為在過去的美術館館藏中,非西方藝術品依照按照國家、地區分類,而沒有按照媒介分類。這本2017年的繪畫精品圖錄首次收錄了大量非西方繪畫作品,並在美術館線上數據庫中,對非西方藝術同樣依照媒介進行了分類。對此相應,近十年來芝加哥藝術博物館大量擴充了來自非西方地區的當代藝術品館藏。這些變化體現了芝加哥藝術博物館的國際性定位。這也應和了二十一世紀以來美國藝術機構對全球性當代藝術的強調。除了芝加哥藝術博物館,這也包括紐約大都會美術館和洛杉磯蓋蒂美術館——美國另外兩家可以和芝加哥藝術博物館比肩的綜合性美術館。

芝加哥藝術博物館,主樓正門。

芝加哥藝術博物館,2006年建成的現代翼。

2017年出版的這本繪畫精品圖錄收錄了中國藝術家張偉的《AC10》(1984),這是近年來被芝加哥藝術博物館當代部納入館藏的中國作品之一。這件作品中,張偉用淡藍色的油彩在畫布上描繪了一個輪廓接近於山的抽象圖形。張偉是曾在北京活躍的無名畫派的主要成員。無名畫派成立於七十年代初期,成員大多創作以風景或靜物為主題的素描或小幅油畫。這與當時體制內的社會主義現實主義風格截然不同。因此,一直到1979年為止,畫會的活動屬於地下狀態。1979年,他們在北海畫坊齋舉辦的第一次展覽反響熱烈,平均每天吸引多達兩千七百名的觀眾。此後,無名畫會開始公開舉辦展覽和寫生活動。在有關中國當代藝術的敘事中,無名畫會的第一次公開展覽被看作改革開放後新的文化空間萌芽的標誌。

張偉,《AC10》,1984,布面油畫。180 × 312 cm。

從1982年開始,張偉從風景、靜物創作轉而關注抽象主題。他與其他幾位藝術家成立了一個關注抽象藝術的沙龍,探討東方審美觀念在抽象繪畫中的表達。與幾位藝術家與八五新潮藝術家不同,張偉和其他無名畫會成員大多沒有接受過專業的藝術教育。他們更重視直接的視覺表達,而非形而上的觀念或國際當代藝術的語匯。然而,這一層歷史敘事,以及張偉的個人藝術探索,往往被淹沒在關於七十年代末的更宏大的歷史敘事中。這種宏大的歷史敘事聚焦于改革開放後體制外藝術空間的擴大,而較少關注這次轉變的其他面向--包括藝術家個體對藝術語言的探索,改革開放在體制內帶來的震動等等。這種敘事模式的帶來的影響之一,就是在美國的綜合性美術館中,《AC10》更可能進入當代收藏,而《天象 2014–1 》更可能進入亞洲部。《天象 2014–1 》雖然也是在當代創作的,卻不是當代藝術館藏的一部分。

本雅明曾經用結晶化(crystalization)來描述人們對歷史的思考。當歷史視角內在的張力飽和到一定程度時,人們對過去、當下、未來的理解凝結于對於某一種願景的想像和創造的動力中,形成特定的結構。結晶化,是事物從流動性變為固體的過程。晶體,雖然透明、明亮,卻堅硬、排他。在結晶化産生時,無數記憶和理解會凝結為某種具有明確結構和排他性的單子(monad)。這種結晶化的史觀可能極具活力,也可能會限制更新的、更為靈活的結構的出現。

在理解當代藝術時,人們對於“當代”的定義往往從歐美的價值觀和歷史出發。比如,學者Terry Smith在他的書中《何為當代藝術》是這樣解釋當代藝術的:當代藝術是有關“當代性”的藝術。Smith認為,在當下,人們與傳統的關係正在消解,“當代性”成為時代最為重要的特徵。從八十年代開始,當代藝術在全球各個地方,以不同的方式,取代了現代藝術。藝術評論和寫作的使命,就是去理解浸入“當代性”中的藝術品、理念、文化實踐和價值觀。在這樣的藝術史敘事中,當代藝術是二戰後或柏林墻被推倒後的藝術,承接了二十世紀前半期的現代藝術,是藝術史線性發展的最晚近的産物。而在非西方世界中,傳統與現代問題在當代糾結纏繞,與歐美存在很大差異。從現代到當代的過渡,也並非總以八十年代作為分水嶺。對於非西方藝術來説,歐美的全球當代藝術史敘事往往會固化本來就難以避免的文化錯位。在中國藝術中,這表現為:中國當代藝術被認為是與主流藝術不相容的;而學院藝術和水墨藝術屬於中國藝術的近現代部分。這種標簽化的理解滲入了美術館相應的分類系統。

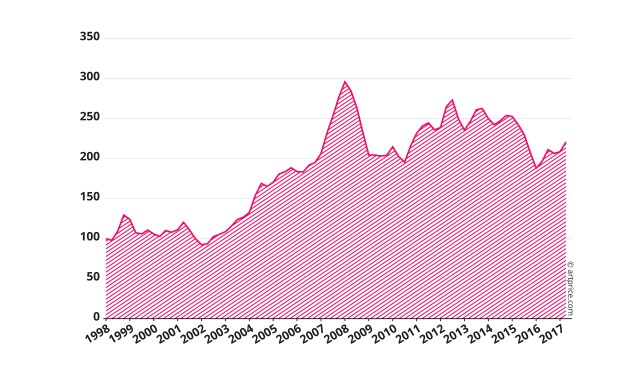

當代藝術品的價格漲落情況,1998–2017 (以1998年的當代藝術品均價作為價值100的基準點)。來源:Artprice,“The Contemporary Art Market Report 2017,” https://www.artprice.com/artprice-reports/the-contemporary-art-market-report-2017/renewed-growth.

資本在全球的重新配置推動了也制約了當代藝術的形成。從九十年代到兩千年代,藝術品收藏從少數人的愛好變成一項金融投資領域。收藏藝術品的人從在藝術界根基深厚的收藏家轉變為更廣泛的投資群體。與傳統收藏家不同,新的收藏家群體將藝術品的保值能力和升值空間看作重要指標。現當代作品數量多,且存在較少的真偽問題,相比古代藝術品市場,更方便投資者進行金融操作。在金融投資進入藝術領域的同一段時間,全球化的現當代藝術市場躍升為最大的藝術市場。從2003年到2007年,當代藝術的銷售額整體增長了851%。

從九十年代到兩千年代,面向中國客戶的藝術市場和銷售中國藝術品的市場也發展迅速。從1991年到1993年,國際拍賣行佳士得和蘇富比都舉辦了一系列涉及中國當代藝術的拍賣。1994年,兩家拍賣行都在上海建立了辦事處,用以發展中國業務。從1992年開始,國內機構也開始積極發掘藝術市場的潛力。1992年的第一屆廣州雙年展是中國當代藝術史上具有標誌性的事件。展覽的組織者試圖在投資、法規、市場行銷、保險、稅收等方面對藝術市場的操作的可行性進行實驗。同年,在北京舉辦了“´92北京國際拍賣會”,這是建國以來首次按照國際拍賣規則舉辦的拍賣活動,得到了北京市政府相關部門的大力支援。這標誌著與國際接軌的中國藝術市場在制度上已經成為可能。到了2000年代,中國當代藝術市場對國際當代藝術市場的增長貢獻巨大,從2003年到2007年,中國當代藝術市場的交易額增長了11000%。

資本市場需要的,是能夠迅速地建立價格體系,為不同的作品、不同的藝術家劃分出相應的位置,用來促進、規範經濟交易相關的社會關係、期望值與行為。而價格體系的建立,與藝術價值本身關係十分微弱,與學術體系的建立基本脫節。交易參與者關心的,更多地是一些明確的、可以量化的指標,包括與藝術家相關的標簽、藝術家年齡、作品媒介與尺寸、藝術家所屬畫廊等。全球當代藝術市場從九十年代萌芽到2007年達到650億美元的峰值,用了僅僅十幾年時間。在這之前,歐美有關非西方當代藝術的研究少之又少,或是基本不存在。這十幾年的時間,對於相關知識和學術體系的建立,遠遠不夠。這造成的後果是,國際當代藝術的發展受到市場波動的影響,遠遠大於來自於審慎的批評或研究的影響。

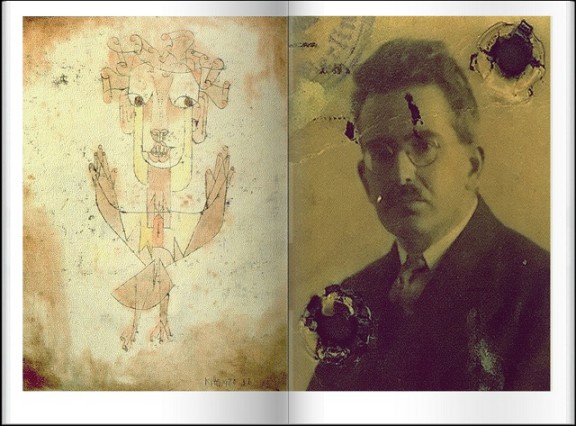

事實上,當代藝術中的當代,並不一定是一個時間定語。人們要看到的並不一定是代表“當代性”的藝術品,也可以是站在當代回溯過去的嘗試。本雅明曾經用風暴中的天使形容二十世紀線性進步史觀帶來的災難性影響。他首先描述了保羅·克利的一幅畫《新天使》(Angelus Novus)。

左:保羅·克利,《新天使》,1920,單刷版畫;右:本雅明。

“畫面中的天使看起來仿佛正要從他凝視的對象那裏抽身離開。他雙目圓睜,嘴巴張開,翅膀伸展。歷史的天使一定就是這副模樣。他把臉別過去,面對著往昔。”

這個天使所面對的過去,是碎片與殘骸組成的。他雖然想停下來,收拾、整理、理解面前的廢墟,然而刮向未來的風暴挾裹著他,讓他無法看清楚過去,也無法看到未來。

“從那裏呈現到我們面前的只是一連串事件,從那裏他看見的則是一場徹頭徹尾的災難,沒完沒了的殘片層疊在殘片之上,骸山向他立足之處滑涌而來。他大概想停留一下,把死者喚醒,並將那些打碎了的殘片拼接復原起來。然而從天堂刮來一陣暴風,擊中了天使的翅膀,風力如此猛烈,以致他根本無法收攏兩翼。暴風勢不可擋地將天使吹往他背向的未來,與此同時,在他面前的那片廢墟則堆砌得直通天際。在這裡,被我們稱為‘進步’的,便是這場暴風。”

本雅明所指的“死者”,是消失在歷史中的過程、痕跡、經驗。在他看來,人們對於歷史的認識絕非來自線性的記敘和包羅萬象的總結,而是來自對時間表面連續性的打破,來自重拾碎片、挖掘廢墟、重新認識歷史。而二十世紀承諾的歷史進步觀,讓人們能夠在過去停留的時間越來越遠。這天堂中刮來的進步風暴,加速了歷史碎片的堆積和人們對於過去的遺忘。如果當代藝術能夠提供給觀者回溯過去的空間,讓人們“喚醒死者”,嘗試將“打碎了的殘片拼接復原起來”,或許,我們可以真的藉當代藝術,窺探“當代性”的深淵。

泰祥洲,《天象 2014–1 》,2014。絹本水墨。139.1 × 294.6 cm。

Mark Bradford,《船邊的塞壬》,2014。布面綜合媒介。259.1 × 365.7 cm。

事實上,當代藝術最應該具備産生新的藝術史敘事的條件。在西方的藝術史學科中,歐洲和美國的藝術被按照歷史年代縱向劃分,而其他國家和地區的藝術則按照地理區域橫向劃分。雖然這種西方中心主義的學科結構已經受到了學人的廣泛質疑,完全改變此學科結構還尚待時日。在藝術史學者Miwon Kwon看來,當代藝術可以為這個學科提供更多張力。這是因為:一方面,當代藝術史在西方藝術史中位於縱向的時間序列之中,排在現代藝術之後;另一方面,當代藝術史具備橫向的廣度,可以涵蓋全世界各個地區的當代藝術品。有關當代藝術的敘事更有可能打破既有敘事和分類的藩籬,在西方和非西方藝術之間創造對話機會。

芝加哥藝術博物館的這本書中,我所感興趣的是兩幅畫的視覺語言之間的共鳴。這指向一種不能被迅速分類的觀感。泰祥洲的雲和Bradford的水,都似乎是失重的、且在畫面上流動的。在兩幅畫中,觀者的視線在畫面內都沒有穩定的落腳點。在《天象 2014–1 》中,觀者仿佛懸浮在空中,水氣與雲氣在石頭之間相互纏繞。在《船邊的塞壬》中,觀者從上向下俯瞰水面,水面上繁複的細紋暗示著水流的湍急。

更確切地説,我在兩件作品中看到兩位藝術家對畫面的多重理解。《天象 2014–1 》可以看作中國宇宙觀中的“氣”的視覺化形式,也可以看作間接指向這個抽象概念的符號。在中國繪畫、裝飾品和建築中,“氣”往往通過雲、煙、霧氣、岩石、水等視覺符號來意指。水氣的流向、岩石的形態、構圖的虛實可以暗示氣的流動方向。《天象 2014–1 》中的岩石形態基於藝術家收藏的隕石。與岩石不同,隕石的邊緣呈更為多變的流線形。在畫面中,它們脫離了地面的重力作用,與雲和水氣纏繞在一起。水氣氤氳中,幾乎很難辨認石頭和雲之間的界限。作品可以看作對“氣”的一種直接描繪。

同時,“氣”不一定是可見的。中國傳統畫論中將“氣”和“氣韻”看作評價繪畫的重要標準。畫工的繪畫徒有形似,而文人的作品則側重畫家的人品和氣韻。氣韻的傳達並不一定依靠具體的視覺語言,而強調觀者與畫家達致精神上的共鳴。畫面凝結了藝術家的思想、藝術積累和大量精力。畫面的整體觀感--而非經驗層面的細節--讓觀者得以感知到創作者的狀態。從這個意義上説,《天象 2014–1 》不僅是對“氣”的描繪,也是畫家與觀者之間交流的介質。

《船邊的塞壬》既是一種現成品的拼貼,也是對海面的圖像再現。在創作這件作品時,Bradford在洛杉磯南部地區的街上蒐集了大量紙質印刷品。這些印刷品仿佛當地普通人生活的索引,包括體育賽事公告、髮廊廣告、租售房資訊等。Bradford在這個地區長大、工作,這些印刷品所指代的城市文化也是他個人生活的一部分。回到工作室後,畫家將這些收集來的材料浸泡在水中,把由此得到的紙漿一層層抹在畫布上。在層層紙漿之間,Bradford埋入了一些繩子。在畫布上覆蓋5到10層紙漿之後,Bradford會將這些繩子拉出來,這會在畫面上留下一道道溝痕。隨後,Bradford會繼續打磨已經粗糙不平的表面,從而讓畫面出現更多的層次和更為複雜的肌理。當觀者靠近畫面時,印刷品的碎片和它們被撕碎的邊緣清晰可見。

雖然畫面紋理粗糙凹凸不平,《船邊的塞壬》再現了一個具象場景。藝術家以黑白二色描繪了海面的波紋。作品標題中的塞壬指的是希臘神話中的海妖,她們善用歌聲誘惑船上的水手,使水手觸礁身亡。Bradford再現了海洋上船員俯瞰海水所看到的畫面,細密湍急的水流中似乎潛藏了死亡的危機。在西方近代史上,海洋涉及到全球貿易體系的建立、殖民擴張、跨大西洋的奴隸貿易等重要歷史事件。在三米長、兩米寬的大幅畫布上,Bradford重疊了現代城市的物質碎片和具象的海水所承載的歷史意義,將當代的印刷品和歷史符號雜糅為一體。塞壬神話中湍急水流下的危機四伏成為當代和歷史的共同注腳。畫面既是承載了物質碎片的實體,也是具象的圖像。與《天象 2014–1 》呼應,《船邊的塞壬》的畫面具有雙重屬性。這是我在翻閱畫冊時看到的兩幅畫之間的共鳴。

這種跨越分類的呼應或許可以讓我們看到某種超越既有藝術史敘事的可能性。T.J. Clark説,形式語言是捕捉自然中重復性並使之具有某種人類屬性的方法。在成為人類的表達方式後,形式從自然中抽離出來,成為可知、可靠的。通過創造形式語言,人類將自然界中不可控的變為看似可控的,讓不可言説的變得可以把握。在觀看藝術品時,人類唯一可以依賴的,也只有作品的形式語言。然而作為寫作者,我同時要承認個人觀念的有限性,因為觀看並不能在短時間內窮盡形式語言。任何單一的、明確的印象往往在形式面前轉瞬即逝。形式只提供路徑,不提供最終的答案。

參考文獻

Benjamin, Walter.“On the Concept of History.” In Walter Benjamin: Selected Writings Vol. 4 1938–1940. Translated by Edmund Jephcott and Others. Edited by Howard Eiland and Michael W. Jennings. Cambridge, Massachusetts: The Belknap Press of Harvard University Press, 2006. 389–400.

Clark, T. J.“More Theses on Feuerbach,” Representations 104 (Fall 2008): 4–7.

McAndrew, Claire. Fine Art and High Finance: Expert Advice on the Economics of Ownership. New York: Bloomberg Press, 2010.

Smith, Terry. What is Contemporary Art? Chicago: University of Chicago Press, 2009.