高培勇:論完善稅收制度的新階段

高培勇 中國社科院學部委員、財經戰略研究院院長

一、引言

完善稅收制度這一提法,我們使用了多年。如果不做過細的考察,起碼在1994年之後,隨著那一輪稅收制度改革效應的釋放,特別是潛藏于其中的種種“短板”逐漸暴露出來,在1994年所搭建的稅收制度基本框架的基礎上,通過各種修補性的調整使其趨於完備和成熟,便成為稅收制度領域的一個主要著力點。於是,在很長的一段時間,有別於系統性、全局性的重大稅制改革行動,對於具有零敲碎打特點、旨在對現行稅收制度加以修補的調整動作,我們常以完善稅收制度稱之。

隨著時間的推移和國內外經濟社會環境的變化,稅收制度領域面臨的問題和矛盾也在蓄積和派生。許多問題和矛盾難以在現行稅收制度框架內破解,必須啟動新的規模更大、影響更為深遠的稅制改革。到了這個時候,脫出修補性調整的局限而伸展至系統性、全局性的稅制改革行動,從兩者相互聯繫、彼此交融的角度理解、定義完善稅收制度,便成為一種自然的選擇而進入我們的視野。於是,在以往的基礎上,完善稅收制度被拓展為至少包括如下兩層意義的複合概念:其一,在現行稅收制度的框架內,通過各種零敲碎打的修補性調整,使其不斷趨於完備和成熟。其二,針對現行稅收制度,通過系統性、全局性的改革行動,使其發生趨於完備和成熟的整體變化。概念層面的這一變化,事實上將完善稅收制度引入了“常態”:作為一個永恒的主題,完善稅收制度演變為一項經久不息的、與中國經濟社會發展如影隨形的持續性工作。

追溯一下中國稅收制度的變遷歷史,可以發現,無論是哪一次的稅收制度調整,還是哪一輪的稅收制度改革,都有一個方向和目標的定位問題。從各類辭典中可以查到,方向和目標之間儘管通常是一致的,但細究起來,也有些許的差異。後者指的是想要達到的境地或標準;前者則指的是應該向何處去,朝何處使勁。後者往往是一次性的,所涉及的可以是一次調整或一輪改革;前者則往往一以貫之,在一個歷史時期內可以跨越幾次調整或幾輪改革,甚至適用於一個歷史時期內的所有調整動作和改革行動。故而,在完善稅收制度的語境內,每一次或每一輪的調整和改革都須有特定的目標自不待言,作為一項在較長時間內持續發力的工作,更要為一系列的調整動作和改革行動界定相對持久的致力方向或前行方向。相對於目標定位而言,方向定位的意義更為重要,更需深入論證,更需反覆斟酌,更值得精心謀劃。

中共十八屆三中全會圍繞全面深化改革的部署,是建立在中國處於一個新的歷史起點上的深刻判斷基礎之上的。所謂新的歷史起點,按照《中共中央關於全面深化改革若干重大問題的決定》(以下簡稱《決定》)的闡釋,概括起來講,就是發展進入新常態,改革進入攻堅期和深水區。

就發展而言,經過了30多年的發展進程,按照現行匯率計算,中國已經在2011年躍升為世界第二大經濟體。在成為經濟大國的基礎上,如何在經濟、政治、文化、社會和生態文明等各個方面打造現代國家的一般制度形態,從而以現代意義大國的形象和境界屹立於今天的世界,已經成為一種新的發展方向追求而進入我們的視野。

就改革而論,經過了30多年的改革開放進程,中國的經濟體制改革已經取得舉世矚目的成就。在基本確立社會主義市場經濟體制框架的基礎上,如何在經濟體制、政治體制、文化體制、社會體制和生態文明建設體制改革的彼此聯動中,取得改革的總體效應,形成改革的總體效果,從而大踏步跟上時代的步伐,實現國家治理的與時俱進,已經作為一個新的改革方向追求而提至我們的面前。

其實,建設現代意義的大國也好,實現國家治理的與時俱進也罷,説到底,其劍鋒所指都是國家治理的現代化。認識到人類社會自有國家以來便有了國家治理,並且國家之間競爭的核心內容從來都是國家治理體系和治理能力的競爭(辛鳴,2014),它昭示著,中國由此進入了一個與以往大不相同的發展與改革的新的歷史階段。也可以説,這是一個中國發展與改革事業的“新常態”。

毋庸置疑,身處這樣一個翻天覆地的新的歷史進程,特別是肩負這樣一個推進國家治理體系和治理能力現代化的新的歷史使命,隨著形勢變化、任務轉換,完善稅收制度亦由此進入了一個新的歷史階段——思維和操作理應適時做出重大調整。當然,這樣的調整,並不限于眼下這一輪的稅收制度改革,而且可以覆蓋由此展開的一系列的稅收制度調整動作和改革行動。

圍繞新的歷史階段完善稅收制度的方向定位及其相關問題的分析,構成了本文的主題。

二、比較分析:新一輪稅制改革的重要變化和突出特點

中共十八屆三中全會《決定》以“完善稅收制度”為起始語,對新一輪稅制改革做出了如下系統部署:“深化稅收制度改革,完善地方稅體系,逐步提高直接稅比重。推進增值稅改革,適當簡化稅率。調整消費稅徵收範圍、環節、稅率,把高耗能、高污染産品及部分高檔消費品納入徵收範圍。逐步建立綜合與分類相結合的個人所得稅制。加快房地産稅立法並適時推進改革,加快資源稅改革,推動環境保護費改稅”(中共中央,2013)。

單純從字面理解並同以往黨和國家相關文獻關於完善稅收制度的部署相比較,這不過是圍繞完善稅收制度的又一次或又一輪調整動作或改革行動。它與歷史上的任何一次稅收制度調整或任何一輪稅收制度改革所可能存在的不同點,僅在於調整或改革的內容安排。但是,站在新的歷史起點上,透過這些內容安排並將其同中國發展與改革的新形勢以及推進國家治理體系和治理能力現代化的新任務聯繫起來,可以清晰地觀察到下述幾個方面的重要變化和突出特點:

1.由經濟體制改革的重要內容到全面深化改革的重要組成部分

以往的稅收制度改革,多是作為經濟體制改革的一項重要內容、在經濟體制改革的棋局上加以部署的。這一輪的稅收制度改革,則是作為全面深化改革的重要組成部分、在全面深化改革的棋局上部署的。全面深化改革與以往改革的最大不同之處即在於,它不是某一個領域的改革,也不是某幾個領域的改革,而是全面的改革、涉及所有領域的改革(習近平,2014)。圍繞全面深化改革而提出的目標,係站在國家治理總體角度、統領所有領域改革的總目標——發展和完善中國特色社會主義制度,推進國家治理體系和治理能力的現代化。故而,服從於全面深化改革的總體佈局,將稅收制度改革融入全面深化改革進程,以國家治理現代化為目標定位,從而在經濟體制、政治體制、文化體制、社會體制、生態文明建設體制和黨的建設制度等各個領域實現改革和改進的聯動,形成改革的總體效果,是這一輪稅收制度改革相對於以往稅收制度改革的第一個重要變化和突出特點。

這意味著,以此為契機,完善稅收制度已經作為國家治理體系建設的一個重要組成部分,而同國家治理的現代化進程交織在一起。於是,一次性的調整和改革也好,一系列的調整和改革也罷,有關完善稅收制度的內容安排和實施路線,都要以推進國家治理體系和治理能力的現代化為出發點和歸宿,從局部與全局的整合上加以謀劃。

2.由經濟範疇和經濟制度安排到國家治理要素和綜合性制度安排

以往的稅收制度改革,多是將稅收視為一個經濟範疇、在將稅收制度視作一种經濟制度安排的基礎上加以謀劃的。這一輪的稅收制度改革,則是在財政被賦予“國家治理的基礎和重要支柱”的全新定位,並且賦予了財稅體制以“優化資源配置、維護市場統一、促進社會公平、實現國家長治久安的制度保障”的全新功能和作用(中共中央,2013),從而第一次從根本上擺正了財政和財稅體制位置的基礎上謀劃的。故而,站在國家治理的總體角度,在推進國家治理體系和治理能力現代化的棋局上,將財政作為國家治理的基礎性和支撐性要素加以打造,將財稅體製作為全面覆蓋國家治理領域的綜合性制度安排加以構建,是這一輪稅收制度改革相對於以往稅收制度改革的第二個重要變化和突出特點。

這意味著,以此為契機,完善稅收制度已經作為經濟體制改革、政治體制改革、文化體制改革、社會體制改革、生態文明體制改革的重要交匯點,而在事實上成為全面深化改革的重點工程。於是,一次性的調整和改革也好,一系列的調整和改革也罷,有關完善稅收制度的內容安排和實施路線,不僅要著眼于稅收制度自身的完善,而且要立足於為全面深化改革“鋪路搭橋”,將其作為突破口和主線索加以率先推進、重點推進。

3.由關注屬性特徵、體制性質對接到強化時代特徵、現代文明對接

以往的稅收制度改革,多著眼于稅收制度的屬性特徵,從建立與社會主義市場經濟體制相適應的稅收制度的立場出發來標識改革的方向。這一輪的稅收制度改革,則站在了人類歷史發展的長河中,從全面認知現代稅收文明的高度,破天荒的第一次以“建立現代稅收制度”作為改革的方向標識。故而,從現代稅收文明出發佈局稅收制度改革,在關注屬性特徵的基礎上進一步強化其時代特徵,打造現代國家稅收制度的一般形態,是這一輪稅收制度改革有別於以往稅收制度改革的第三個重要變化和突出特點。

這意味著,以此為契機,完善稅收制度已經作為人類文明發展進程的一個重要線索,而同現代國家稅收制度的一般形態緊密對接。於是,一次性的調整和改革也好,一系列的調整和改革也罷,有關完善稅收制度的內容安排和實施路線,都要在總結人類社會稅收制度演變規律的基礎上,朝著現代意義的稅收制度格局邁進。

所有這一切,實質上呈現了新一輪稅制改革的階段性特徵。這些階段性特徵的重要啟示意義在於,如果説以往完善稅收制度的方向定位主要在於對接市場經濟體制——隨著市場化改革的進程,不斷地以適應性的稅制調整動作和稅制改革行動去與之對接,並最終落實于“建立與社會主義市場經濟體制相適應的稅收制度基本框架”,那麼,在新的歷史起點上,面對中國發展與改革的新形勢以及推進國家治理體系和治理能力現代化的新任務,完善稅收制度的方向定位已經發生了重大變化:跟上全面深化改革和國家治理現代化的進程,將稅制調整動作和稅制改革行動的落腳點放在稅收制度的現代化上——“建立與國家治理體系和治理能力現代化相匹配的現代稅收制度”。

由“適應市場經濟體制”到“匹配國家治理體系”,從“建立與社會主義市場經濟體制相適應的稅收制度基本框架”到“建立與國家治理體系和治理能力現代化相匹配的現代稅收制度”,圍繞完善稅收制度方向定位的這一重大而深刻的變化,標誌著中國的稅收制度調整和改革進入了一個新的歷史階段。告別傳統意義上的完善稅收制度思維和操作而走上現代稅收制度的構建之路,是這個新階段提交給我們的全新課題。

三、全新標準:現行稅制格局的功能和作用“漏項”

1.現代稅收制度的全新功能和作用

由傳統意義上的完善稅收制度操作轉入建立現代稅收制度的新軌道,一個躲不開、繞不過的問題是:作為現代國家應有的稅收制度形態,究竟應當是什麼樣子的?這顯然要從現代稅收制度的功能和作用定位説起。

前面曾經提及,站在國家治理的總體角度,對於財稅體制的功能與作用,中共十八屆三中全會作出了全新的界定:“科學的財稅體制是優化資源配置、維護市場統一、促進社會公平、實現國家長治久安的制度保障”。認識到稅收制度包括在財稅體制之中,這實際上就是對於現代稅收制度功能和作用的全新界定。對照以往關於財稅體制功能和作用的表述——優化資源配置、調節收入分配和促進經濟穩定(高培勇等,2007),可以看到,在新的歷史起點上,特別是在將其納入現代化的國家治理體系視野、第一次從根本上擺正了財政和財稅體制的位置之後,稅收制度的功能和作用得到了極大的提升和拓展:它不僅要在經濟領域,而且要在包括經濟、政治、文化、社會、生態文明以及黨的建設在內的所有領域履行功能和發揮作用。它不僅要作為政府的宏觀經濟調控手段,而且要作為國家治理的重要要素履行功能和發揮作用。相對於以往,其功能潛力更大了,其作為空間更廣了。

這是一個非常重要的轉捩點。它意味著,作為完善稅收制度的全新取向,現代稅收制度已經從抽象的概念層面走向了具體的實踐環節。從此以後,作為現代稅收制度的建設標準也好,作為現行稅收制度的評估標準也好,均可以也應當從如下四個方面入手:是否有利於“優化資源配置”?是否有利於“維護市場統一”?是否有利於“促進社會公平”?是否有利於“實現國家長治久安”?

2.現行稅制格局的病理分析

不妨啟用新標準對中國現行稅制格局做一番病理分析。這可從兩個角度著手:稅收收入結構和稅收來源結構。

表1 中國稅收收入結構(2013)

資料來源:財政部:《關於2013年中央和地方預算執行情況與2014年中央和地方預算草案的報告》,財政部網站。

先看稅收收入結構。從表1中可以看到,2013年,在全部稅收收入中,來自國內增值稅、國內消費稅、營業稅、進口貨物增值稅和消費稅、車輛購置稅等間接稅收入的佔比達到64.2%。若再加上間接稅特徵濃重的地方其他稅種,①那麼,整個間接稅收入在全部稅收收入中的佔比,超過70%。除此之外,來自企業所得稅、個人所得稅等直接稅收入的佔比,僅為26.2%。間接稅收入與直接稅收入之比,大致為70:30。

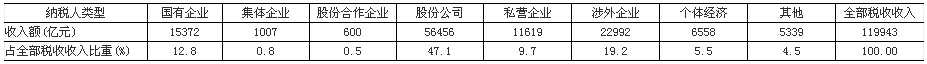

再看稅收來源結構。從表2可以看到,2013年,在全部稅收收入中,由國有企業、集體企業、股份合作企業、股份公司、私營企業等企業所繳納的稅收收入的佔比達到90%。除此之外,來自非企業來源即自然人繳納的稅收收入佔比,不足10%。企業來源收入與自然人來源收入之比,大致為90:10。倘若剔除包含在自然人來源收入中的個體經濟所繳納的稅收收入份額,則屬於純粹自然人來源的收入佔比僅為6%左右。企業來源收入與自然人來源收入之比,則大致為94:6。

表2 中國稅收收入來源結構(2013)

注:表2與表1全部稅收收入數額不同的原因在於,兩者的統計口徑有差異。表2未扣除出口退稅,不含關稅、耕地佔用稅、契稅等。

資料來源:國家稅務總局收入規劃核算司:《稅收月度快報》,2013年12月。

上述的兩個結構,從總體上揭示了中國現行稅制格局的三個基本特徵:

其一,價格“通道”稅。70%以上的稅收收入來源於間接稅,意味著中國稅收收入的絕大部分可作為價格的構成要素而嵌入各種商品和要素的價格之中。也即是説,中國稅收收入的絕大部分是通過價格渠道實現的。

其二,企業“出口”稅。90%以上的稅收收入來源於企業的繳納,意味著幾乎所有的中國稅收負擔首先是落在企業身上的。拋開企業繳納的稅收總要通過各種渠道轉嫁出去之類的問題暫且不論,也可以説,中國的稅收負擔基本上是由企業納稅人獨自挑起的。

其三,難觸“個人”稅。只有大約6%的稅收收入來源於自然人的繳納,意味著中國稅收同自然人之間的對接渠道是極其狹窄的。除了極少的場合和在間接稅的轉嫁過程中充當負稅人之外,廣大的自然人基本上不直接負有納稅義務。也即是説,中國稅收收入是難以直接觸碰到自然人的。

3.現行稅制格局面臨的諸多挑戰

這種向間接稅一邊倒、由企業“獨挑”稅收負擔以及難以觸碰自然人的狀態,既同當今世界的通行稅制結構格局迥然相異,也與現代稅收制度的功能和作用定位不相匹配。

按照OECD所發佈的有關各國稅收收入的稅種構成情況②,2010年,以OECD國家稅收收入作為一個整體,來自一般流轉稅、特殊流轉稅和其他流轉稅等間接稅收入的佔比分別為18.2%、8.9%和1.7%,合計佔比28.8%。來自公司所得稅、個人所得稅和財産稅等直接稅收入的佔比分別為8.9%、25.3%和6.1%,合計佔比40.3%。來自社會保障稅和工薪稅等社會保障稅收入的佔比分別為28.9%和1.1%,合計佔比30.9%。

考慮到中國現行稅制體系並未包括社會保障稅,基於同口徑比較的需要,可以將社會保障稅收入剔除,以不含社會保障稅收入的OECD國家稅收收入作為100%加以調整計算,其結果,在2010年,來自一般流轉稅、特殊流轉稅和其他流轉稅等間接稅收入的佔比分別為26.3%、12.87%和2.6%,合計佔比41.77%。來自公司所得稅、個人所得稅和財産稅等直接稅收入的佔比分別為12.83%、36.6%和8.8%,合計佔比58.23%。間接稅和直接稅收入之比,大致為42:58。

以此為基礎,倘若將間接稅和公司所得稅視作由企業繳納,而將其餘的個人所得稅、財産稅等稅種視作由自然人繳納,那麼,在OECD國家全部稅收收入的盤子中,企業繳納的稅收收入和自然人繳納的稅收收入之比,大致為55:45。

對照OECD國家相對均衡的稅收制度結構,中國現行稅制格局顯然處於嚴重失衡狀態,故而難言“現代”二字。

更為嚴峻的事實在於,這種嚴重失衡的現行稅制格局,不僅暴露了現行稅收制度功能和作用的諸多“漏項”,而且導致與當前的國內外經濟社會形勢衝突疊起。

從有利於“優化資源配置”看,讓市場在資源配置中發揮決定性作用的基礎,無疑是作為引導資源配置方向的價格信號能夠充分反映商品市場和要素市場的供求狀況。70%以上的稅收收入要作為價格的構成要素嵌入各種商品和要素的價格之中,意味著中國稅收同商品和要素價格之間高度關聯。如此高比例的稅收要通過價格“通道”加以實現,一方面使得價格的升降同稅收制度的變化和稅負水準的高低捆綁在一起,在確有推高價格水準之嫌的同時,難免扭曲價格的正常形成機制。另一方面,也使得政府控制物價水準的努力和取得稅收收入的需要攪在一起,難免發生兩者之間的碰撞。在國際貿易領域,由於中外稅制結構的巨大差異,還會因嵌入價格之中的間接稅“分量”的不同而帶來境內外商品和要素價格之間的“反差”或“倒挂”。幾相疊加,資源配置格局由此而受到一定程度的誤導,是不言而喻的。

從有利於“維護市場統一”看,盡可能保持稅收“中性”,不因稅負水準差異而干擾企業的經濟決策,無疑是維護市場統一的重要基礎。90%以上的稅收收入來源於企業繳納,意味著中國的稅收負擔幾乎全部壓在企業納稅人一方身上。如此高比例的稅收依賴於企業“出口”,一方面説明中國企業經營狀況與稅收之間密切相關,企業對於政府特別是地方政府給予的稅收優惠格外計較,甚至相當多的企業將發展機會寄託于稅收優惠。這不僅造成區域間非正常的稅收競爭高潮疊起,而且導致區域性的稅收優惠氾濫成災。另一方面也説明中國的企業稅負水準與中國的宏觀稅負水準之間高度近似,即便中國的宏觀稅負並非處於當今世界的偏高狀態,即便稅收在經過一系列的轉嫁過程後最終要落在負稅人身上,中國企業所承擔的稅負也往往高於國際一般水準。由此而帶來的國內、國際稅負水準的差異,在置稅收于“非中性”的同時,自然會成為障礙市場統一的因素。

從有利於“促進社會公平”看,讓稅收在調節居民收入分配、促進社會公平方面發揮作用,無疑要建立在稅收與自然人之間擁有可直接對接的渠道上。這也正是中國現行稅收制度格局的“軟肋”所在。一方面,只有大約6%的稅收收入直接來源於自然人,又幾乎沒有任何向自然人直接徵收的財産稅,意味著中國稅收與自然人之間既缺乏對接渠道,又基本只能觸及收入流量。既找不準下手的地方或可操用的工具,政府運用稅收手段調節居民收入分配差距,特別是調節包括收入流量和財産存量在內的貧富差距,便會在很大程度上陷於空談狀態。或者,即便勉強為之,也絕對屬於小馬拉大車,心有餘而力不足。另一方面,70%以上的稅收收入來源於間接稅,意味著中國的稅收歸宿在整體上是難以把握的。無論增稅還是減稅,基本上是“一鍋煮”或“一勺燴”。鎖定特定的收入群體實行“定向調節”,讓稅收的歸宿能夠有所把握,對於我們,目前還是一個難以企及的事情。

從有利於“實現國家長治久安”看,回應人民群眾公平意識、民主意識和權利意識不斷增強的趨勢,將公平和公正作為一個重要考量融入稅制設計棋盤,讓稅收負擔分配建立在公平和公正的基礎上,無疑是保證社會和諧穩定的重要前提。這也恰是中國現行稅收制度格局的另一個“軟肋”所在。一方面,向間接稅一邊倒的現行稅制結構,意味著中國稅收負擔分配的主要依據,事實上駐足於消費因素而未延伸至收入和財産。以消費作為稅收負擔的主要分配依據,説明中國稅收具有濃重的“累退稅”色彩。逐步降低稅收的累退性而相應提升稅收的累進性,將稅收負擔的分配與社會成員的負擔能力和公共服務的受益情形相對接、全面聯繫社會成員的消費、收入和財産狀況討論稅收的公平和公正問題,我們還有著不短的距離。另一方面,難以觸碰自然人的現行稅制結構,意味著中國稅收負擔分配的主要著眼點,事實上停留于企業層面而未深入到自然人。以企業作為稅收負擔分配的主要著眼點,説明中國稅收圍繞公平和公正的考量還是相對粗獷的。將稅收負擔的分配進一步落實到自然人、在企業和自然人兩個層面全面討論稅收的公平和公正問題,我們還有相當長的一段路要走。

4.實際是現代稅收功能和作用的失衡

説到這裡,可以發現,一旦啟用新標準,以現代稅收制度的功能和作用去評估中國現行稅制格局,其諸多方面的功能和作用“漏項”便會一下子暴露在我們面前。在現行稅制格局結構失衡表像的背後,實際是現代稅收功能和作用的失衡。事情表現在現行稅制格局的結構失衡上,問題的要害則存在於現代稅收功能和作用的失衡中。

認識到“優化資源配置、維護市場統一、促進社會公平和實現國家長治久安”係現代稅收制度不可或缺的功能和作用,同時注意到現代稅收制度係現代國家治理體系不可或缺的重要組成部分,我們自然可以認定,在當前的中國,這些屬於“漏項”的現代稅收功能和作用已經不是可有可無的,而是不可或缺的。所以,通過一系列的稅制調整動作和稅制改革行動補足這些功能和作用“漏項”,是建立現代稅收制度應當鎖定的重要著力點。

四、補足“漏項”:從增加自然人直接稅入手

將建立現代稅收制度的著力點鎖定於補足功能和作用“漏項”,可以進一步發現,這些功能和作用“漏項”之所以成為“漏項”,其根本的原因就在於,在現行稅制體系中沒有或找不到與這些功能和作用相對應的稅種或稅類。因而,所謂功能和作用“漏項”,實質上就是現行稅制體系中的稅種或稅類“漏項”。所謂補足“漏項”,實質上就是在現行稅制體系中補足履行和發揮這些功能和作用的稅種或稅類。這就如同在交給某人一項特殊任務,必須同時為其配備完成特殊任務的相應工具一樣,建立現代稅收制度,當然要從健全履行和發揮現代稅收制度功能和作用的工具——稅制體系——做起。

所以,如果我們認定現行中國稅制格局的失衡集中體現在稅收收入結構和稅收來源結構兩個方面,如果我們判斷價格“通道”稅、企業“出口”稅和難觸“個人”稅構成了中國現行稅制格局的三個基本特徵,那麼,瞄準上述兩個結構和三個基本特徵,有針對性地採取調增與調減相關稅種或稅類的結構性矯正措施,逐步變結構失衡為結構均衡,使之成為功能和作用健全的現代稅制體系,便是完善稅收制度的不二選擇。

1.以“穩定稅負”為約束條件

著眼于優化結構,旨在為健全稅制體系而補足現代稅收功能和作用“漏項”,這一完善稅收制度的思維意味著,圍繞它的操作應在不涉及宏觀稅負水準變化的前提下進行。這一政策的核心要義是,當前中國的宏觀稅負水準既不能增加,也不宜減少。建立現代稅收制度只能從結構優化著手,建立在穩定稅負水準的基礎上。

宏觀稅負水準之所以不能增加,是因為,在經歷了長達20年的稅收收入規模魔幻般的增長之後,即便僅以一般公共預算收入口徑計算,2013年,其佔GDP的比重已經達到22.7%。倘若以包括一般公共預算收入、政府性基金預算收入、社會保險基金預算收入和國有資本經營預算收入在內的全部政府收入為口徑計算並剔除其中的重復計算部分,2013年,其佔GDP的比重數字便進一步提升為36.73%。注意到2010年按OECD成員國非加權平均值計算的宏觀稅負水準(包含社會保障稅)為33.8%,並且注意到這一水準較之2007年的35.1%下降了1.3個百分點(張斌,2014),可以認為,中國當前的宏觀稅負水準沒有多少調增的餘地。

宏觀稅負水準之所以不宜減少,是因為,宏觀稅負水準的削減須以財政支出規模的壓縮為前提。無論在當前的中國,還是在當前的世界,或者,無論是歷史上的中國,還是歷史上的世界,自有人類歷史以來,除了戰爭和特大自然災害過後之類的特殊情形之外,就幾乎沒有成功壓縮財政支出規模的先例。以2014年納入一般公共預算的全國財政支出總量154030億元而論,只要這個規模數字減不下來,或者,只要不打算以增加赤字為代價去實施減稅,那麼,也可以認為,中國當前的宏觀稅負水準沒有多少調減的可能。

正是考慮到這一切,中共十八屆三中全會《決定》破天荒地第一次把“穩定稅負”作為一個重要的約束條件,而同完善稅收制度的一系列部署捆綁在一起。也正是以此為契機,我們開始脫出沿襲多年的追求稅收收入規模增長的局限,而轉入了以稅收收入品質和效益為中心的軌道。在事實上,這成為完善稅收制度方向定位變化的重要標誌之一。

2.以增加自然人直接稅為主線索

以穩定稅負為天花板,在宏觀稅負水準保持基本穩定的前提下謀劃稅制結構的優化調整,完善稅收制度的焦點便演化為現行稅制體系內部間接稅收入和直接稅收入之間、來源於企業繳納的稅和來源於自然人繳納的稅之間的此增彼減問題。

聯繫前面的分析,鋻於現行稅收收入結構的失衡主要表現在向間接稅一邊倒,現行稅收來源結構的失衡主要表現在由企業“獨挑”稅收負擔,並且,由此構成了價格“通道”稅、企業“出口”稅和難觸“個人”稅等三個基本特徵,這種結構調整的方向可以相應確定為:逐步降低來自於間接稅的稅收收入比重,同時相應增加來自於直接稅的稅收收入比重,從而變向間接稅一邊倒為間接稅與直接稅相相容。逐步降低來自於企業繳納的稅收收入比重,同時相應提升來自於自然人繳納的稅收收入比重,從而變基本上由企業“獨挑”稅負為由企業和自然人“分擔”稅負。

進一步説,鋻於增加直接稅即是增加自然人繳納的稅,增加自然人繳納的稅也就是增加直接稅,兩者又可以統一于增加自然人直接稅。正是基於這種認識,中共十八屆三中全會《決定》開宗明義地將新一輪稅制改革操作的主線索明確界定為“逐步提高直接稅比重”。應當説,這是中國稅收制度發展史上的一個十分重要的里程碑。

從“逐步提高直接稅比重”這一特定文字的表述中,至少可以體會到兩層含義:其一,既然是“逐步”而非一蹴而就地提高直接稅比重,那就意味著,提高直接稅比重應是一個漸進的過程。其二,既然矚意于直接稅比重的僅是“提高”的走向而非具體的指標,那就意味著,提高直接稅比重不僅應是漸進的,而且還應是在無明確時間表、無特定目標值的情況下而斟酌推進的。因而,可以説,這是在全面而深刻地把握中國現實國情和稅情的基礎上、基於積極而穩妥的思維而做出的戰略選擇。

3.逐步減少間接稅比重:以“營改增”為主要渠道

面對穩定稅負的約束條件,直接稅比重的逐步提高顯然應當也必須以間接稅比重的逐步減少為前提。而且,兩者宜同步操作,彼此呼應。

所以,作為稅制結構優化調整的第一步,選好逐步減少間接稅比重的契機和落腳點至關重要。契機的選擇,當然最好同全面深化改革的總體進程相結合。落腳點的選擇,當然以對現行稅制格局影響較大的間接稅類稅種為宜。令人欣慰的是,這兩條在“營改增”身上都實現了。作為中國經濟發生轉折性變化、步入新常態過程中率先啟動的一項稅收制度改革,“營改增”在全面深化改革的總體佈局中可謂舉足輕重。它不僅對於産業結構的調整、發展方式的轉變,而且對於推動財稅體制改革、經濟體制改革以及其他相關領域的改革,都有不可替代的特殊功效(高培勇,2013)。若能將逐步減少間接稅比重與“營改增”結合起來,無疑可收事半功倍之效。作為現行稅制體系中的第一大、第三大稅種,增值稅和營業稅收入合計在全部稅收收入中佔55%,在全部間接稅收入中佔78.6%。若能將逐步減少間接稅比重落實到增值稅和營業稅這兩個稅種上,無異於牽住了這一舉措的牛鼻子。

迄今的“營改增”進程恰好證實了上述論斷。毋庸贅言,“營改增”不僅是一項稅制改革舉措,而且是一項旨在減少間接稅的結構性減稅舉措。通過“營改增”所實現的減少間接稅效應,至少可歸結為如下三部曲:

第一步,始自上海的所謂“1+6”(交通運輸業+6個現代服務業)方案也好,此後實施的所謂“1+7”(交通運輸業+6個現代服務業和廣播影視服務)方案也好,在此基礎上又擴展至鐵路運輸和郵政服務的方案也罷,都是具有極大間接稅減稅效應的改革。按照迄今的減稅實際效果計,一年的減稅額可達2000億元左右。

第二步,按照至遲于“十二五”結束之時將“營改增”推廣至全國所有行業、相應廢止營業稅的方案,屆時一年的減稅規模可達到5000億元左右。

第三步,在“營改增”全面完成之後,將進一步推進以優化稅率為主要內容的增值稅改革。通過優化稅率,將現行的四檔稅率兼併為三檔或兩檔,一方面看收稅率級次減少之效,另一方面,肯定伴隨著增值稅稅率總體水準的相應下調,從而進一步降低間接稅在全部稅收收入中的比重。根據2012年的統計數字初步計算,增值稅標準稅率每下調一個百分點,將減稅2000億元。再加上寄生於增值稅身上的城鎮建設稅、教育費附加和地方教育費附加,總的減稅額度會達到2200億元上下。

以增值稅標準稅率最少下調2個百分點計,加上第一、二步的減稅效應,三部曲合併計算,屆時通過“營改增”渠道所實現的整個減稅規模,可達9000億元左右(樓繼偉,2013)。按照2013年的數字計算,大約佔到全部稅收收入的8.1%和全部間接稅收入的11.6%。

4.逐步提高直接稅比重:以個人所得稅和房地産稅為主要載體

如此規模和比例的間接稅收入及其比重減少,顯然為直接稅收入及其比重的增加騰挪了空間。這個空間,可為以開徵房地産稅和建立綜合與分類相結合的個人所得稅制為代表的旨在提高直接稅比重的操作鋪平道路。

先説開徵房地産稅。拋開房地産稅係財産稅類的一種、屬於特種財産稅之類的話題不論,單就對自然人徵收的整個財産稅類而言,在現行的稅制體系中幾乎是個空白。所以,開徵房地産稅事實上屬於“平地起高樓”。由“零”起步,不論具體的稅制安排如何,也不論採取怎樣的徵管辦法,甚至不論是否同時伴隨有整合流轉環節房地産稅費的操作,在當前的中國,房地産稅的開徵絕對是一種增稅而非減稅措施。

再看建立綜合與分類相結合的個人所得稅制。從現行對11個徵稅所得項目實行不同的計徵辦法並分別徵稅,逐步過渡到對大部分的徵稅所得項目實行統一的徵稅辦法並綜合計稅,顯然意味著適用超額累進稅率的徵稅所得規模的相應擴大。因而,在超額累進稅率的框架下,由分類轉為綜合與分類相結合的個人所得稅制的這一過程,對於個人所得稅收入規模絕對是一種增稅效應,而非減稅效應。

除此之外,還可有第三種考慮,這就是擇機開徵遺産和贈與稅。作為財産稅類的一種,遺産和贈與稅係針對納稅人的財産轉讓行為徵收的。從長遠看,在現代稅制體系中,它絕非可有可無,遲早要納入議事日程。注意到遺産和贈與稅亦係從無到有的操作,它的開徵,自然也可歸入增稅之列。

毋庸贅言,無論房地産稅,還是個人所得稅,或是遺産和贈與稅,其屬性都屬於直接稅,且都屬於以自然人為納稅人的直接稅。這三個稅種變化所帶來的直接稅收入的增加,顯然具有逐步提高直接稅比重之效。

落實到操作層面,上述三個稅種,在總體安排選擇上,應同“營改增”進程相銜接。在“營改增”減稅效應逐步實現並且為直接稅增加逐步騰挪出相應空間的同時,不失時機地啟動開徵房地産稅、建立綜合與分類相結合的個人所得稅制以及開徵遺産和贈與稅的工作。也就是説,直接稅比重的逐步提高要同間接稅比重的逐步減少結合起來,力爭同步進行。除此之外,無論是間接稅比重減少的單兵突進——間接稅減下去了,直接稅並未同步增上來,還是直接稅比重增加的單兵突進——直接稅增上來了,間接稅並未同步減下去,都是不可取的。那樣做的話,即便只是發生短時安排上的脫節,也會徒增結構性調整的壓力和阻力。

具體到三個稅種的推進時序選擇,本著先易後難的原則,可先個人所得稅,繼而房地産稅,再遺産和贈與稅。這是因為,相比較而言,即便以1994年為起始點計算而拋開在此之前分別徵收個人所得稅、個人收入調節稅以及城鄉個體工商業戶所得稅的情形不論,統一徵收的個人所得稅在中國至少已經有了21年的歷史。人們對於個人所得稅,不僅認知程度相對較高,而且不少人已經形成了繳納的習慣,稅務機關也已經積累了一定的工作基礎。故而,建立綜合與分類相結合的個人所得稅制所涉及的,主要是課稅類型的轉換,並非從零起步,可以先行推進。房地産稅及遺産和贈與稅的開徵,則既屬於從無到有,又位於我們幾乎從未觸碰過的存量環節。對於它們,應在建立綜合與分類相結合的個人所得稅制取得相應進展的基礎上再予啟動。就兩者的比較而言,儘管房地産稅及遺産和贈與稅均係“開徵”性質,但官方對於房地産稅的開徵部署起碼可以追溯到2003年。那一年舉行的中共十六屆三中全會,正式將“對不動産開徵統一規範的物業稅”寫入了《中共中央關於完善社會主義市場經濟體制若干重大問題的決定》。從那以後,不僅圍繞房地産稅開徵問題的討論從未停止過,而且在上海、重慶兩地也有了徵收的試點經驗。故而,房地産稅的開徵又可先於遺産和贈與稅。

五、配套措施:稅收徵管機制的革命性轉換

1.失衡的現行稅收徵管機制格局

類如生産力與生産關係、經濟基礎與上層建築之間的關係,由失衡的現行稅收制度格局所決定,現行稅收徵管機制格局不僅亦處於失衡狀態,而且呈現出同中國現行稅制格局相對應的如下三個方面基本特徵:

其一,主徵間接稅。同價格“通道”稅相對應,既然70%以上的稅收收入來源於間接稅,稅收徵管機制的構建和稅收徵管工作的運作當然主要圍繞著間接稅而展開。抓住、抓好了間接稅,就等於抓住、抓好了絕大部分的稅收收入。

其二,主徵企業稅。同企業“出口”稅相對應,既然90%以上的稅收收入來源於企業的繳納,稅收徵管機制的構建和稅收徵管工作的運作當然主要圍繞著企業繳納的稅而展開。抓住、抓好了企業繳納的稅,就等於抓住、抓好了幾乎全部的稅收收入。

其三,主徵現金流稅。同基本上只徵“流量環節”稅相對應,既然幾乎100%的稅源與現金流相捆綁,稅收徵管機制的構建和稅收徵管工作的運作當然主要圍繞著收入流動的線索而展開。抓住、抓好了流量環節的稅,就等於抓住、抓好了全部的稅收收入。

顯然,以這樣的稅收徵管機制基礎對接具有現代稅收功能和作用的現代稅制體系新格局,頗具“牛唇不對馬嘴”之嫌。不論是綜合與分類相結合的個人所得稅制的建立,還是房地産稅的開徵,抑或遺産和贈與稅的擇機開徵,或者,直接稅比重能否逐步提高、稅制結構能否得以優化,最終都要取決於稅收徵管機制能否同步跟進——把該徵的稅盡可能如數徵上來,或者,稅收收入不會因稅制結構的調整而出現非所意願的減少。

2.非破解徵管難題不能前行

事實上,至少從1996年起,“建立覆蓋全部個人收入的分類與綜合相結合的個人所得稅制度”就被寫入了“九五”計劃。此後的“十五”、“十一五”、“十二五”規劃,都列有“建立綜合與分類相結合的個人所得稅制度”、“實行綜合和分類相結合的個人所得稅制度”、“逐步建立健全綜合與分類相結合的個人所得稅制度”之類的條款,迄今已經跨越了四個五年計(規)劃。同時,至少從2003年起,開徵房地産稅就被當做一個重要的稅制改革目標進入官方視野,從《中共中央關於完善社會主義市場經濟體制若干重大問題的決定》到此後的“十一五”、“十二五”規劃,均可找到“對不動産開徵統一規範的物業稅”、“穩步推行物業稅”、“研究推進房地産稅改革”之類的內容,迄今已經跨越了十一個年頭。兩個如此重要的稅種,在全黨、全社會的高度關注下拖了如此長的時間始終沒有落地,直至如此熟悉的字眼於《決定》中再一次呈現,一個根本性的原因,就在於它們是同現行稅收徵管機制難以對接的對自然人徵收的直接稅。

可以立刻得出的一個基本判斷是,在中國,對自然人徵收的直接稅之所以始終是一塊難啃的骨頭,就是因為它與現行稅收徵管機制難以相容。除非現行稅收徵管機制發生可對接自然人直接稅的變化,否則,無論是個人所得稅實行綜合與分類相結合,還是開徵房地産稅以及遺産和贈與稅,都難有獲得啟動機會的那一天。中國稅制結構的優化調整,難不在稅制安排,而在徵管實現。完善稅收制度的進程至此,已經到了非破解徵管難題不能繼續前行的地步。

3.向現代稅收徵管機制轉換

這實際上告訴我們,隨著現行稅制體系向現代稅制體系的轉換過程,現行稅收徵管機制也有一個向現代稅收徵管機制轉換的任務。其轉換的基本方向是:

其一,由主徵間接稅轉向間接稅與直接稅相相容,將稅收徵管機制建立在同時對接間接稅與直接稅的基礎上。其二,由主徵企業稅拓展至法人稅與自然人稅相相容,將稅收徵管機制建立在同時對接法人稅與自然稅的基礎上。其三,由主徵現金流稅拓展至流量稅與存量稅相相容,將稅收徵管機制建立在同時對接流量稅與存量稅的基礎上。

在上述三個方向的轉換中,我們尤其需要關注的,是面向自然人的稅收徵管服務體系和第三方涉稅資訊報告制度的構建。前者是我們久已存在的致命“軟肋”,絕對是一個不輕鬆的任務。只有聚焦這一“軟肋”,圍繞自然人作為直接納稅人的要求,從法律框架、制度設計、資源配置等各個方面真正轉換稅收徵管機制,方能夠實現稅收徵管機制與自然人直接稅的對接。後者則係我們久未實現的目標,肯定是一個需調動各方面資源才可能見效的工作。只有瞄準這一目標,圍繞與稅收徵管相關聯的情報數據分享的需要,從權利與責任、法律與制度、執法與守法等各個方面規範相關主體的涉稅行為,方可能形成企業法人、自然人之間稅收徵管的均衡格局,確保稅務機關依法有效實施徵管。

可以看出,對於現行稅收徵管機制而言,這種轉換不是一般性的,而是革命性的。而且,鋻於現代稅收制度的建立與現代國家治理體系和治理能力建設的推進息息相關,這種轉換又絕對不屬於未雨綢繆層面之舉,而是火燒眉毛的現實考驗。所以,這種轉換需要我們投入大氣力,集中全黨、全社會的大智慧,在全黨、全社會的廣泛參與下,逐步加以實現。

六、結語

從揭示新一輪稅制改革的重要變化和突出特點到以此為標準對現行稅收制度格局的功能和作用做系統評估,從定位現代稅收制度的功能和作用到以此為方向對建立現代稅收制度的理念思維和操作路線做全面分析,立足於中國發展與改革的新形勢以及推進國家治理體系和治理能力現代化的新任務,我們已經大致把握了中國稅收制度的趨勢性變化。

這些趨勢性變化説明,在當前的中國,隨著發展進入新常態,改革進入攻堅期和深水區,完善稅收制度也進入了一個新的歷史階段。我國稅收制度正在向形態更高級、功能更齊全、作用更完整、結構更合理的階段演化。

我們應當也必須歷史地、辯證地認識我國完善稅收制度的階段性特徵,準確把握我國稅收制度調整和改革的新常態,以不同於以往的、主動適應並引領新常態的一系列行動,把完善稅收制度的著力點落實在逼近建立現代稅收制度的方向上。

誠然,建立現代稅收制度不是也不可能是一蹴而就的,而是要循序漸進的。關鍵的問題是,在中國國情和中國稅情均發生重大變化且呈現階段性特徵的背景下,我們不僅要認識到位,觀念適應,而且要工作上得力,方法上對路(新華社,2014)——瞄準這一大方向,有針對性的、主動的、自覺的有所作為。這是當前和今後一個時期我國稅收制度調整和改革的大邏輯。

評 論